Методы дистанционного зондирования земли как инструмент регионального инженерно-геологического мониторинга (на примере г. Москвы)

Жидков Роман Юрьевичглавный инженер отдела картографирования и ведения ЕГКО ГБУ «Мосгоргеотрест», к.г.-м.н.

Жидков Роман Юрьевичглавный инженер отдела картографирования и ведения ЕГКО ГБУ «Мосгоргеотрест», к.г.-м.н. Романова Елизавета Романовнамладший научный сотрудник Лаборатории экзогенной геодинамики и анализа геологического риска ИГЭ РАНromanova.elizaveta.r@yandex.ru

Романова Елизавета Романовнамладший научный сотрудник Лаборатории экзогенной геодинамики и анализа геологического риска ИГЭ РАНromanova.elizaveta.r@yandex.ru Буфеев Фёдор Константиновичзаведующий лабораторией Исторических природно-технических систем и геоинформатики ИГЭ РАН, к.г.-м.н.

Буфеев Фёдор Константиновичзаведующий лабораторией Исторических природно-технических систем и геоинформатики ИГЭ РАН, к.г.-м.н.

Введение

Инженерно-геологический мониторинг (ИГМ) служит фундаментальной основой для обеспечения безопасности и устойчивости инженерных сооружений и территорий в условиях воздействия опасных геологических процессов. Его ключевая задача – систематическое наблюдение за состоянием геологической среды (массивы горных пород, грунты, подземные воды) и инженерных конструкций с целью своевременного выявления и прогнозирования развития неблагоприятных процессов, таких как оползни, карст, суффозия, осадки грунтовых массивов.

Классические методы ИГМ, базирующиеся на сетях наземных инструментальных наблюдений (геодезические реперы, пьезометрические установки, инклинометры) и визуальных обследованиях, обеспечивают высокую локальную точность, но сталкиваются с существенными ограничениями. К ним относятся высокая трудоемкость и стоимость регулярных полевых работ, ограниченный пространственный охват (дискретный характер данных), сложность мониторинга обширных или труднодоступных территорий (горная местность, зоны активных оползней), а также запаздывание в получении информации о развитии процессов на всей контролируемой площади.

Развитие дистанционных методов зондирования Земли (ДЗЗ) предоставляет инструментарий для преодоления этих ограничений. Это способствует переходу от реактивного подхода в мониторинге к проактивному – прогнозированию опасных процессов и превентивному управлению рисками. Методы дистанционного зондирования включают использование спутниковых снимков, аэрофотосъемки, лазерного сканирования и радиолокационных измерений. Применение технологий обработки изображений, таких как компьютерное зрение, и возможностей геоинформационных систем позволяет проводить комплексный анализ пространственного распределения различных геологических явлений, выявлять зоны риска и оценивать потенциальные угрозы.

Согласно [8] выделяется несколько уровней организации систем ИГМ: от детального (наблюдения на конкретной строительной площадке, оползневом склоне и т.п.) до глобального (межгосударственные наблюдательные сети и выявление планетарных закономерностей). И если подходы к применению данных дистанционного зондирования для осуществления детального мониторинга описаны в таких публикациях как [1,3,6], то региональный уровень, призванный обеспечить оценку изменений геологической среды территорий комплексного антропогенного освоения представлен в научных публикациях слабо (в качестве редкого примера таких исследований можно привести работы по мониторингу оползневой активности склонов в районе Большого Сочи, выполняемые специалистами Института физики Земли [9]).

Цель данного исследования – изучение потенциала применения методов дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) как инструмента регионального мониторинга на территории г. Москвы и оценка применимости общедоступных открытых данных для решения этой задачи. В качестве исходных материалов используются данные дистанционного зондирования, применяемые ГБУ «Мосгоргеотрест» для создания информационной системы «Цифровой двойник г. Москвы».

Оценка изменений в условиях городской застройки

Развивая мысль академика В.И. Вернадского [2], можно сказать, что человек уже давно стал крупнейшей геологической силой. На городских территориях хозяйственная деятельность человека – основной фактор формирования и изменения массивов грунтов. В исследовании [7] показано, что объём техногенных грунтов в границах «Старой Москвы» (т.е. без учета присоединённых к Москве в 2012 г. территорий, ранее относящихся к Московской области) составляет около 1,95 км3, а их мощность достигает 40 м, в среднем составляя порядка 2 м. В рамках настоящего исследования для изучения масштабов процесса техногенного перемещения грунтовых масс в пределах Троицкого и Новомосковского округов (Новой Москвы) использовались данные дистанционного зондирования – результаты лидарной съемки высокого разрешения, полученные за период с 2019 по 2022 гг., на основе которых были построены цифровые модели рельефа (ЦМР) в формате растра с размером элементарной ячейки 4x4 м. Имея две и более таких ЦМР, можно провести анализ изменений, произошедших в исследуемый период. Выбор временного периода в рамках этого исследования определялся фактором наличия данных – с 2023 г. использование беспилотных летательных аппаратов на территории РФ было ограничено.

Для оценки баланса грунтовых масс за указанный период была разработана методика, заключающаяся в выявлении изменений по данным ЦМР. Были выделены участки с отрицательным изменением рельефа (выемки) от 1 м и более и насыпи мощностью от 1 м. Это позволило подсчитать суммарные объемы насыпей и выемок в каждом полигоне и оценить их соотношение.

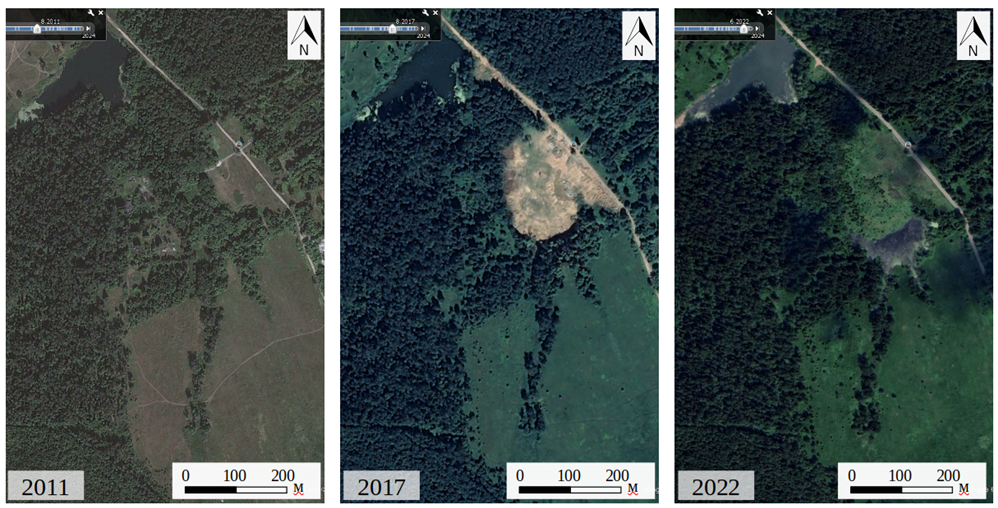

Поскольку результаты любого из методов ДЗЗ могут иметь неточности и «артефакты», необходима тщательная проверка результатов. С помощью сервиса Google Earth Pro по данным спутниковых снимков за исследуемый период была произведена отбраковка таких участков. Несмотря на то, что данные были предварительно обработаны, в ряде случаев за насыпи принимались построенные дома, за выемки – снесенные здания, вырубленные леса. Большое количество «артефактов» наблюдалось вблизи водных объектов.

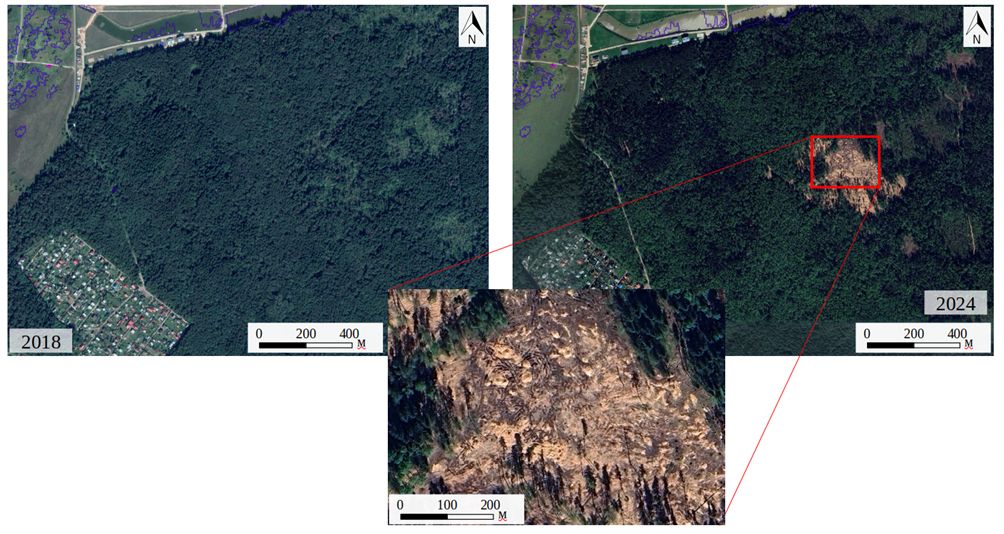

Результаты оценки показали, что объем насыпей превышает объем выемок в 2,5 раза. Такой дисбаланс обусловлен не только разуплотнением грунтов при выемке из тоннелей и котлованов, но и привозом грунта для планомерного возведения насыпей и песчаных подушек. Также следует учитывать несанкционированное перемещение земляных масс с территории старой части Москвы и Московской области (рис. 1).

Общий прирост техногенных накоплений на территории Новой Москвы за 2019-2022 гг. составил 0,03 км3, что составляет около 1,5% от накопленных за многие столетия в границах Старой Москвы объёмов.

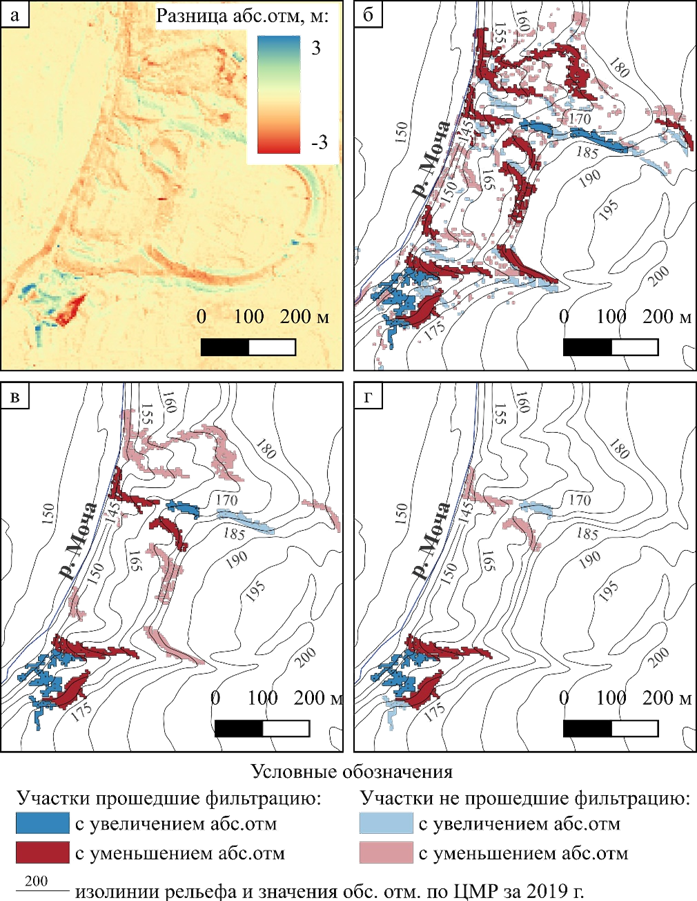

Выявление активных оползневых участков

Среди природных факторов, определяющих перемещение масс грунтов, на территории ТиНАО наиболее существенен вклад оползневых процессов. Для поиска активных оползневых тел предложен следующий подход. В качестве участков интереса рассматривались территории, имеющие уклон не менее 5°, практически лишённые застройки, с захватом буферной зоны 100 м. Они были выбраны при помощи данных ЕГКО (единой городской картографической основы) г. Москвы и открытых данных Open Street Map. Площадь исследуемой области составила 20,2 км2. Путём попиксельного вычитания ЦМР были оцифрованы области, абсолютные отметки которых за исследуемый период изменились на 0,5 м и более (рис. 2а). В результате было выделено 10103 участков накопления и 10208 участков уменьшения объема грунта.

Последующая методика исходит из представления об оползневом склоне, как области денудации (участка уменьшения абсолютных отметок), расположенной у бровки, и области аккумуляции (участка их увеличения), расположенной у подошвы. Полигоны площадью менее 1000 м2 были отфильтрованы (рис. 2б), в результате чего выборка была сужена до 187 полигонов положительного и 269 полигонов отрицательного изменения. При дальнейшей обработке были удалены полигоны положительного и отрицательного изменения, находящиеся на расстоянии друг от друга более 100 м (рис. 2в). В результате было получено 36 полигонов потенциальной аккумуляции и 31 полигонов потенциальной денудации. Далее, с использованием ЦМР за 2019 г. были извлечены абсолютные отметки центроидов полигонов и оставлены только такие их пары, у которых абсолютные отметки полигона денудации превышают отметки полигона аккумуляции (рис. 2г).

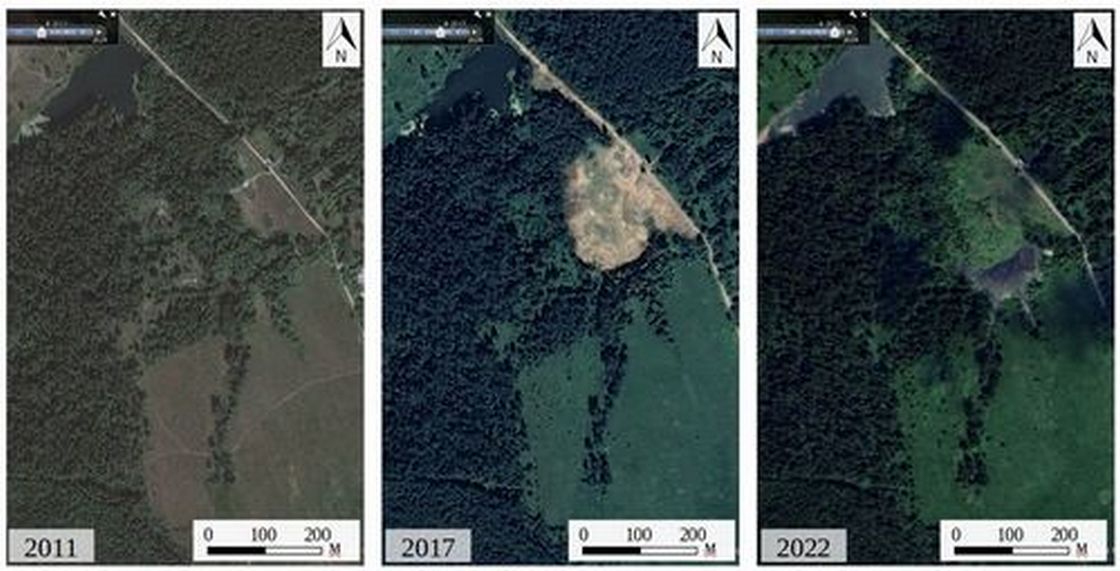

В результате были получены 13 полигонов потенциальной аккумуляции и 16 полигонов потенциальной денудации, расположенных на 11 участках. На этом этап автоматизированной обработки был завершен, а ручная проверка с использованием ЦМР показала, что единственный оползневой склон, который был активен в исследуемый период, располагается районе п. Спортбазы (рис. 3, 4).

В рамках исследования выполнялась оценка возможности использования открытых данных для целей выявления активных оползневых процессов. Была предпринята попытка охарактеризовать изменение рельефа земной поверхности на участках оползневых слонов г. Москвы с использованием общедоступных глобальных цифровых моделей местности (ЦММ) и рельефа. Обрабатывались цифровые модели: CopernicusDEM30 (2011-2015 гг.); ALOS30DEM (2006 г.); SRTM (февраль 2000 г.); FABDDEM (ЦМР на основе ЦММ CopernicusDEM без зданий и растительности). Все эти модели имеют пространственное разрешение в средних широтах порядка 30 м [5].

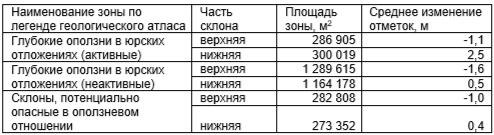

В качестве источника информации об активных оползневых склонах использовалась карта современных геологических процессов и явлений в составе геологического атласа г. Москвы масштаба 1:10 000 в редакции 2012 г. [4]. В легенде к карте выделены «…глубокие оползни в юрских отложениях, которые разделены на активные и неактивные, а также показаны потенциально оползнеопасные склоны. Активность оползневых склонов на момент выпуска атласа охарактеризована по данным ОАО «Геоцентр-Москва», работам институтов геоэкологии и физики Земли РАН…» [4]. Для оценки положения рельефа на начальный момент в качестве референсных моделей использовались ALOS30DEM и SRTM, поскольку они были выпущены раньше, чем Атлас, ЦММ CopernicusDEM30 и ЦМР FABDEM. Отметим, что точность глобальных моделей не позволяет применять методику, описанную ранее для территории Новой Москвы с выделением фактических областей сноса и аккумуляции, а лишь даёт возможность статистически охарактеризовать характер изменений в нижней и верхней частях оползневого склона. Из всех пар цифровых моделей ожидаемые результаты (уменьшение отметок рельефа в верхней части и увеличение в нижней) были получены при анализе моделей ALOS30DEM и FABDEM (табл. 1).

Таблица 1. Статистика изменения рельефа в границах оползневых участков г. Москвы в период с 2006 по 2011-2015 гг. по результатам сопоставления глобальных цифровых моделей ALOS30DEM и FABDEM

Использование данных аэрофотосъемки в видимом и инфракрасном диапазонеДанные дистанционного зондирования в оптическом диапазоне (видимом и инфракрасном) - потенциально могут стать одним из ключевых инструментов для решения задач инженерно-геологического мониторинга, в т.ч. с использованием общедоступных данных. При этом, учитывая масштаб задач регионального мониторинга и потенциально высокую частоту обновления (например, периодичность съемки земной поверхности спутниками LandSat 4-9 равна 16 суткам), целесообразна разработка методологии оперативного отслеживания динамики инженерно-геологических процессов и техногенных изменений с применением компьютерных алгоритмов.

Картирование по снимкам каких-либо объектов сводится к задаче семантической сегментации, т.е. разделению изображения на группы пикселей. В автоматизированном режиме такая задача может решаться с применением методов машинного обучения и компьютерного зрения. Однако, в зависимости от характера идентифицируемого процесса, требуется различный набор исходных данных и должны применяться разные подходы к их предобработке. Так, большие возможности для интерпретации открывает наличие ближнего инфракрасного диапазона. На основе его комбинации с другими каналами можно получить набор спектральных индексов, которые будут использоваться для решения задач сегментации изображений и классификации объектов.

Отражающие свойства поверхностей по-разному проявляются в видимом и тепловом или инфракрасном диапазоне. На этом основана теория применения спектральных индексов. Одним из самых популярных является нормализованный вегетационный индекс (normalized difference vegetation index -- NDVI), вычисляемый по формуле (1) [14]:

где NIR – интенсивность отраженного света в инфракрасном диапазоне, Red – в красном диапазоне.

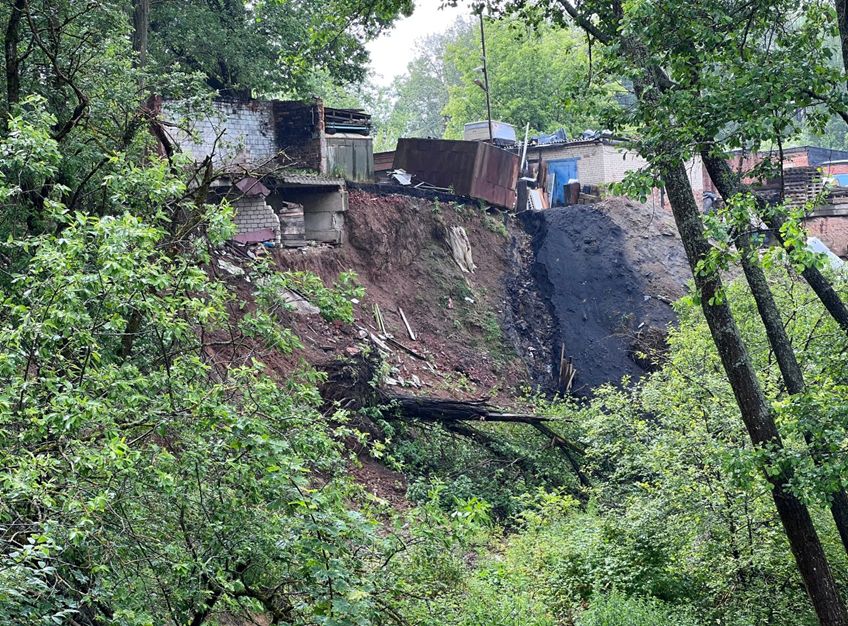

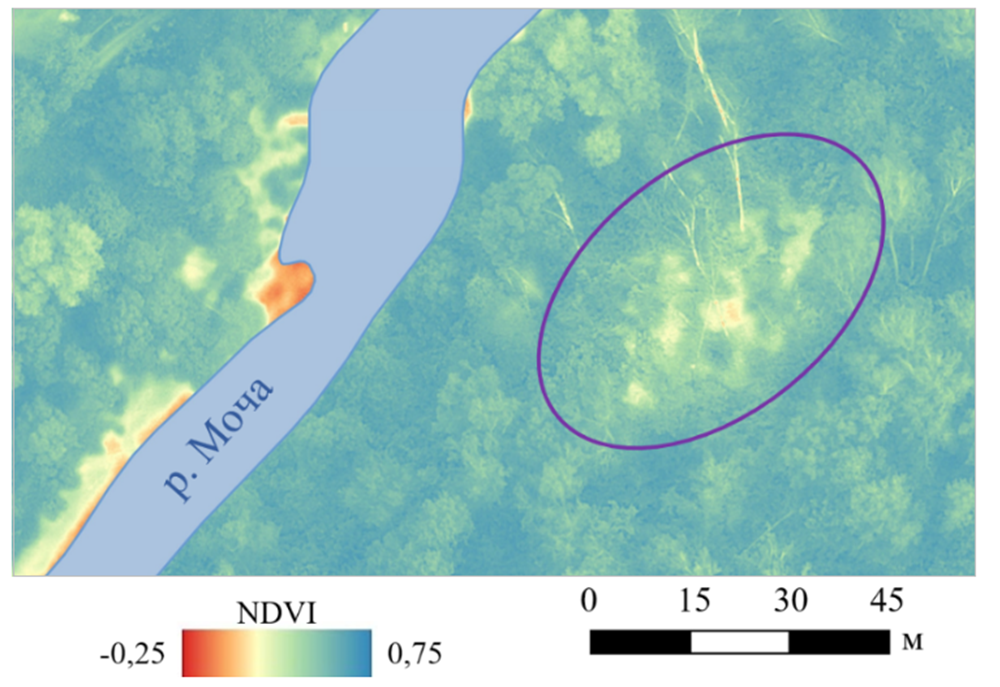

Поскольку здоровые растения, благодаря хлорофиллу, хорошо поглощают красный свет и отражают ближний инфракрасный, то можно рассчитать соотношение, значения которого будут находятся в диапазоне от -1 до 1 – для объектов неживой природы характерны значения от -1 до 0, а для растительности – от 0 до 1. В этом свете утерянную значимость приобретает геоботанический метод, основанный на анализе состояния растительности как индикатора подповерхностных геологических условий. Его интеграция с дистанционными технологиями открывает новые возможности для идентификации и оценки динамики геологических процессов. Геоботанический метод предполагает выявление и изучение аномалий в развитии растений, связанных, например, с угнетением корневой системы в результате подтопления и проявлении наклона стволов деревьев («пьяный лес») и гибели древостоя в результате действия оползневого процесса (рис. 5, 6).

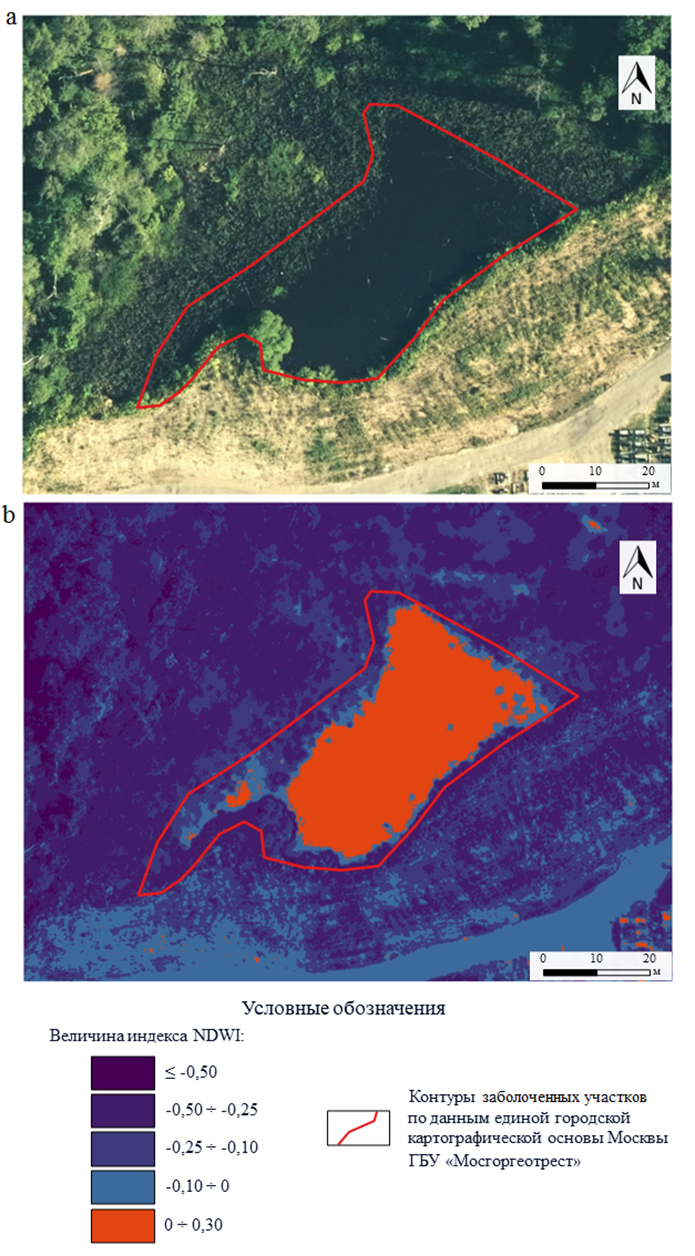

Для выявления открытой воды в 1996 г. [12] был введен нормализованный водный индекс (normalized difference water index – NDWI), значения которого также лежат в диапазоне от -1 до 1, где вода и обводненные объекты имеют положительные значения, а у остальных объектов отрицательные. Принцип основан на том, что вода поглощает инфракрасный спектр и отражает зеленый, поэтому формула для расчета этого индекса выглядит следующим образом:

где Green – интенсивность отраженного света в зеленом диапазоне.

Следует отметить, что застроенная земная поверхность выступает в качестве шума и тоже может иметь положительные значения, поэтому снимки нужно фильтровать от застройки. В остальном же использование этого индекса дает обнадеживающие результаты. На рис. 7 показан заболоченный участок, который наглядно демонстрирует что данный индекс является надежным инструментом для распознавания обводненных грунтов и «открытой воды».

Однако для того, чтобы определять необходимую при построении карт подтопления глубину залегания уровня грунтовых вод, ближнего инфракрасного диапазона недостаточно. Для этого необходимо наличие теплового канала, а также других диапазонов инфракрасного спектра (коротко- и средневолнового). Примеры таких исследований приведены в работах [11, 13, 15].

Выявление площадных вертикальных смещений

В первой части статьи рассматривались вопросы мониторинга перемещения массивов грунтов (техногенного или природного) на примере обработки результатов воздушно-лазерного сканирования. Однако, для целей регулярного мониторинга осадок земной поверхности в региональном масштабе проведение лидарной съемки с БПЛА вряд ли может быть целесообразным. Большим потенциалом для выявления участков развития процессов в условиях городской застройки обладают методы спутниковой интерферометрии по данным радиолокаторов с синтезированной апертурой (РЛСА).

Существует две группы интерферометрических методов – первая (InSAR) направлена на определение высот поверхности земли и создания цифровых моделей рельефа (аналогично искусственному созданию стереопар), а вторая (DInSAR) включает себя подходы к оценке изменения высот и выявлению участков проявления деформаций (дифференциальная радарная интерферометрия) [17]. В последнее время активно развиваются технологии радиолокационной съёмки, выводятся на орбиту новые космические аппараты, повышается точность и пространственное разрешение данных [16], а кроме того, появляется новое программное обеспечение [10] для анализа таких данных.

Наибольшим интересом для мониторинга смещений земной поверхности обладает разновидность дифференциальной интерферометрии – метод устойчивых отражателей. Основная идея метода заключается в том, что расчет смещений выполняется по 15 и более снимкам за разные даты, причём обрабатывается не весь снимок, а пиксели с наименьшей дисперсией амплитуды и наибольшей когерентностью радиолокационного сигнала. Основное ограничение метода заключается в том, что из расчётов невозможно получить абсолютные вертикальные и горизонтальные смещения в трёхмерном пространстве. Существует ряд подходов, позволяющих решить такую задачу, например, использование съёмок с различных точек обзора. Но наиболее достоверный способ – организация натурных наблюдений за смещениями для установления корреляционной взаимосвязи между вертикальной и горизонтальной компонентами на исследуемой территории. Этот метод хорошо себя зарекомендовал при анализе застроенных территорий, в частности при наблюдении за осадкой крупных инженерных сооружений, линейных объектов. Кроме того, он широко применяется для мониторинга таяния ледников, выявления оползневых процессов, осадок поверхности, вызванных проходкой горных выработок, откачкой нефти и т.д.

Заключение

Тема применения данных ДЗЗ для целей мониторинга перемещения грунтов и осадки грунтовых массивов многогранна и перспективна. Показано, что результаты детальной лидарной съемки позволяют выполнять оценку баланса грунтовых масс, выявлять их несанкционированное накопление, отслеживать динамику формирования техногенных массивов и осуществлять мониторинг перемещения оползневых масс. Применение общедоступных открытых ЦММ и ЦИР для этих целей ограничено их разнородностью, низким разрешением и отсутствием регулярного обновления. Тем не менее, можно предположить, что по мере развития технологий, комбинирование открытых данных за разные временные периоды с другими видами дистанционных данных в совокупности с применением методов машинного обучения позволят косвенно получать информацию об активности техногенных и природных процессов. Необходимо помнить о том, что каждый из методов ДЗЗ имеет свои ограничения и диапазон применения. Следовательно, наиболее эффективно комплексирование различных методов ДЗЗ (оптическая и лидарная съемка, интерферометрия), данных инструментального мониторинга, полевых геологических исследований. Для городских территорий и ответственных объектов целесообразна интеграция с общесистемными ресурсами и цифровыми двойниками городской среды. Применение интерферометрических замеров для мониторинга осадок земной поверхности – одно из наиболее перспективных направлений, которое авторы планируют развивать в дальнейшем. Одним возможных вариантов развития этого направления может стать мониторинг за деформациями объектов культурного наследия, кровля которых покрыта материалами с высокой отражающей способностью.

Список литературы

- Баборыкин, М. Ю. Новые подходы в мониторинге опасных геологических процессов на трубопроводах / М. Ю. Баборыкин, Е. В. Жидиляева // Геоинфо. -- 2022. -- № 9. -- С. 36-41. -- EDN NMMZWT.

- Вернадский В.И. Несколько слов о ноосфере. Успехи совр. биол., т. XVIII, вып. 2, с. 113-120. 1944.

- Викторов, А. С. Опыт дистанционного мониторинга опасных геологических процессов по трассе трубопроводных систем (Восточная Сибирь) / А. С. Викторов, Б. В. Георгиевский, В. Н. Капралова [и др.] // Геоэкология. Инженерная геология, гидрогеология, геокриология. -- 2018. -- № 6. -- С. 50-58. -- DOI 10.1134/S0869780318050095. -- EDN YMFVAL.

- Геологический атлас Москвы (в 10 томах). Масштаб 1: 10 000. Пояснительная записка. М., ГУП «Мосгоргеотрест», 2010, 57 с.

- Данилов В.А., Морозова В.А., Фёдоров А.В., Шлапак П.А. Открытые данные дистанционного зондирования для выявления археологических объектов // Изв. Сарат. ун-та Нов. сер. Сер. Науки о Земле. 2024. №3. -- сс.250-258

- Дробинина, Е. В. Особенности мониторинга опасных инженерно-геологических процессов с применением геоинформационных систем и данных дистанционного зондирования Земли / Е. В. Дробинина, М. А. Китаева, Е. Р. Романова // Вестник Пермского университета. Геология. -- 2025. -- Т. 24, № 1. -- С. 23-31. -- DOI 10.17072/psu.geol.24.1.23. -- EDN RKSLEO.

- Жидков Р.Ю., Абакумова Н.В., Рекун В.С. Применение комплексного ретроспективного анализа при определении конфигурации массивов техногенных грунтов на примере г. Москвы // Инженерная геология. --- 2023. --- Т. 18, № 1/2023. --- сс.19-34

- Королев, В. А. Мониторинг геологических, литотехнических и эколого-геологических систем: учебное пособие для студентов университетов, обучающихся по направлению 020300 Геология / В. А. Королев; В. А. Королев; Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова; под ред. В. Т. Трофимова. -- Москва: Университет, 2007. -- ISBN 978-5-98227-268-3. -- EDN QKGMEL.

- Смольянинова, Е. И. Мониторинг оползневой активности склонов в районе Большого Сочи за период 2015-2024 гг. по данным РСА-интерферометрии / Е. И. Смольянинова, В. О. Михайлов // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. -- 2025. -- Т. 22, № 1. -- С. 69-78. -- DOI 10.21046/2070-7401-2025-22-1-69-78. -- EDN XCXAOJ.

- Hrysiewicz, Alexis, Xiaowen Wang, and Eoghan P. Holohan. "EZ-InSAR: An easy-to-use open-source toolbox for mapping ground surface deformation using satellite interferometric synthetic aperture radar." Earth Science Informatics. 2023. №16.2 - с. 1929.

- Lendzioch T., Langhammer J., Vlиek L., Minaшнk R., 2021. Mapping the groundwater level and soil moisture of a montane peat bog using UAV monitoring and machine learning. Remote Sensing, Vol. 13, Issue 5, ID 907, https://doi.org/10.3390/rs13050907

- McFeeters S.K., 1996. The use of the Normalized Difference Water Index (NDWI) in the delineation of open water features. International Journal of Remote Sensing, Vol. 17, Issue 7, pp. 1425–1432, https://doi.org/10.1080/01431169608948714.

- Rohde M.M., Biswas T., Housman I.W., Campbell L.S., Klausmeyer K.R., Howard J.K., 2021. A machine learning approach to predict groundwater levels in California reveals ecosystems at risk. Frontiers in Earth, Vol. 9, ID 784499, https://doi.org/10.3389/feart.2021.784499.

- Rouse J.W., Haas R.H., Schell J.A., Deering D.W., 1973. Monitoring vegetation systems in the Great plains with ERTS (Earth Resources Technology Satellite). Proceedings of 3rd Earth resources technology satellite Symposium, SP-351, Greenbelt, MD, USA, 1973, pp. 309–317.

- Stateczny A., Narahari S.C., Vurubindi P., Guptha N.S., Srinivas K., 2023. Underground water level prediction in remote sensing images using improved hydro index value with ensemble classifier. Remote Sensing, Vol. 15, Issue 8, ID 2015.

- Tsokas, A., Rysz, M., Pardalos, P. M., & Dipple, K. SAR data applications in earth observation: An overview. Expert Systems with Applications, 205, 117342. 2022 https://doi.org/10.1016/J.ESWA.2022.117342

- Woodhouse, Iain H. Introduction to microwave remote sensing. CRC press, 2017, 396 c.

Журнал остается бесплатным и продолжает развиваться.

Нам очень нужна поддержка читателей.

Поддержите нас один раз за год

Поддерживайте нас каждый месяц