Из практики изыскателей. Часть 2. Отдать полбюджета за фундамент или попытаться этого избежать?

18 июля 2019 года была опубликована первая часть статьи Д. Пономарева "Из практики изыскателей" [1], в которой на ряде примеров обсуждался вопрос о том, как не разориться на изысканиях, если их заказчиком является частное лицо. Здесь автор предлагает возможности удешевления создания фундаментов и строительства в целом, когда заказчиком является юридическое лицо.

В первой части статьи [1] были рассмотрены проблемы, которые могут возникнуть у изыскательской организации при работе на участке с неявно сложными инженерно-геологическими условиями и если в качестве заказчика выступает физическое лицо.

Сегодня поговорим о ключевых моментах для участков, сложность которых сразу не бросается в глаза и скрыта под земной поверхностью, а заказчиками изысканий являются юридические лица. Причем рассмотрим вопрос как с точки зрения изыскателя, так и с точки зрения заказчика. А также обсудим, может ли последний понять до начала значительных финансовых вложений, во сколько ему обойдется освоение того или иного земельного участка.

Начнем с того, что подходы к экономике строительства в целом и к изысканиям в частности у заказчика – частного лица и у заказчика, являющегося юридическим лицом, неодинаковы. Первый двигает вперед весь нелегкий процесс строительства исключительно за счет личных средств, пытаясь экономить, но и переплачивая за решение непредвиденных проблем тоже из собственного кармана.

Люди же, представляющие интересы юридических лиц, распоряжаются, как правило, не личными средствами. Поэтому и подходы к тратам у них гораздо проще. Хотя, конечно, и они обычно стараются избежать непредвиденных расходов в процессе проектирования и строительства, тем более что при детальном рассмотрении все затраты вполне прогнозируемы уже на ранней стадии. И если прогнозы сделаны верно, то итоговая стоимость всего строительного процесса будет гораздо меньше.

ТРЦ над засыпанной «бездной»

Как уже говорилось в первой части [1], пустырь в окружении густой городской застройки должен настораживать если не заказчика и проектировщика, то по крайней мере изыскателя, потому что без весомой причины пространства в городах неосвоенными обычно не остаются.

Например, несколько лет назад в одном из российских городов было запланировано строительство очередного торгового центра – двухэтажного, без подвала, 100 м в длину и 40 м в ширину, на столбчатом фундаменте с глубиной заложения 2,5 м.

По результатам предварительного (аналитического) этапа изысканий оказалось, что с начала 1990-х годов это была уже 4-я попытка застроить данный пустырь. Точной информации о том, почему ни одна из них не была реализована, не нашлось.

Следует отметить, что этот аналитический этап исследований начался только после заключения договора на изыскания. Сам этот договор, как и многие другие, был заключен «вслепую», то есть без предварительного анализа архивных данных о грунтовых условиях участка. Знал ли заказчик историю площадки до получения «свежих» материалов изысканий – неизвестно. По крайней мере в техническом задании про ранее выполнявшиеся на данном участке инженерные изыскания не было сказано ни слова. А ведь такой анализ до заключения договора мог бы сберечь значительные финансовые и репутационные ресурсы как для изыскателя, так и для заказчика, о чем уже говорилось в 1-й части [1].

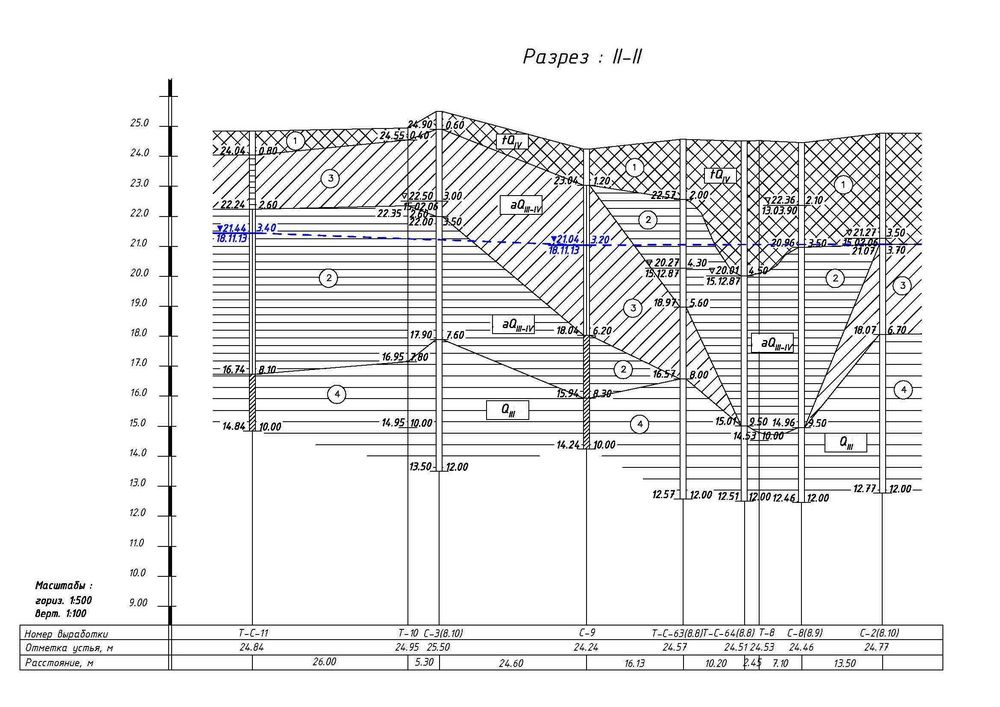

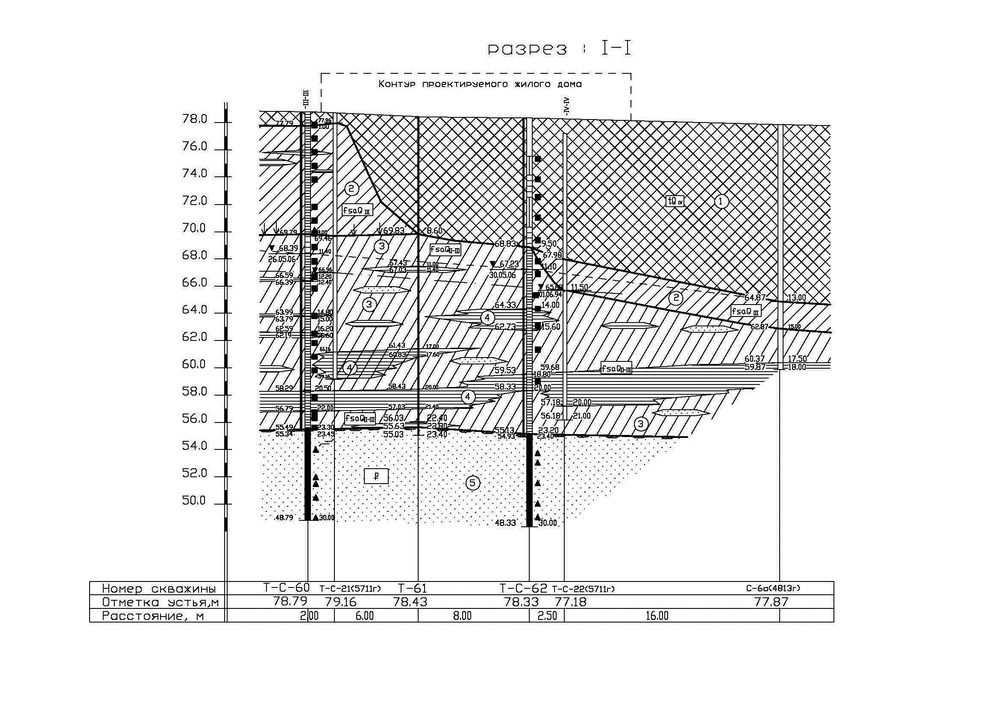

Забегая вперед, скажем, что и в этот раз деньги заказчик потратил зря – указанный торговый центр так и не построили. Возможно, причиной оказался засыпанный овраг, залегающий под значительной частью планировавшегося длинного здания ТРЦ (рис. 1, 2). Но это была лишь «верхушка айсберга». Грунтовые условия на пустыре в целом также оставляли желать лучшего (рис. 3). До глубин 6,7–9,5 м залегали слабые грунты – верхнечетвертично-современные аллювиальные суглинки, чередующиеся с глинами. Уровень грунтовых вод в меженный период был зафиксирован на глубине 3,4 м. Во время паводка был вероятен его подъем на 1,0–1,5 м. В таких грунтовых условиях столбчатый фундамент не мог даже обсуждаться.

![Рис. 2. Архивный аэрофотоснимок участка изысканий, выполненный в 1940-е годы [2]](/images/dynamic/img41651.jpg)

В районе рассматриваемого пустыря вся окружающая застройка (в том числе хрущевские и брежневские пятиэтажки) стоит на сваях. Но все это возводилось при плановой экономике, когда государство, дав команду застроить район, выделяло необходимые деньги даже на дорогостоящие свайные фундаменты. А вот при рыночной экономике такие траты частному инвестору оказались не по карману.

Поэтому оценивать вероятные риски и проблемы надо заранее. А то так и будут проекты заканчиваться на этапе обнаружения сложностей в грунтовых условиях, преодолеть которые не будет финансовых возможностей. Если бы в рассмотренном выше случае организация-проектировщик, к которой заказчик обратился ранее, чем к изыскателям, на основе собственного опыта поставила вопрос об анализе данных грунтовых условий из общедоступных архивов, то до заключения договора с изыскателями очередь могла бы и не дойти. Ситуация с проблемным грунтовым основанием прояснилась бы намного раньше, и заказчик отказался бы от строительства на этом участке, сэкономив финансы и время, потраченные на изыскателей. Но тут сыграли свою роль то ли некомпетентность проектирующей организации, то ли ее материальные интересы.

Серьезный подход

Следующий пример покажет противоположный подход к работе на аналогичном по сложности участке.

Проектировался многоэтажный жилой дом нормального уровня ответственности.

Заказчик и проектно-строительная организация были в курсе того, что площадка планируемого строительства осложнена ныне ликвидированным оврагом с многочисленными отвершками, некогда засыпанным некачественным грунтом с включением бытовых и строительных отходов мощностью до 9,5 м (рис. 4–6). То есть заказчик решился на освоение участка, заранее зная о возможных дополнительных затратах и будучи к ним готовым. При этом в техническом задании на выполнение инженерно-геологических изысканий был приведен перечень материалов изысканий прошлых лет на исследуемой площадке и приведена информация о засыпанном овраге. И вся эта информация была учтена при составлении сметы на изыскательские работы, что благоприятно сказалось на договорных отношениях. Изыскатели брали в работу объект не «вслепую», а с пониманием всех потенциальных трудностей и за соответствующее финансовое вознаграждение. Проектно-строительной организацией вовремя были учтены расходы на необходимые работы по возведению подходящего фундамента. В итоге дом был построен.

Конечно, приведенный пример должен отражать абсолютно нормальную практику. Компетентный проектировщик обязан заранее позаботиться об оценке грунтовых условий потенциальной площадки строительства и проинформировать об этом заказчика. Но, как показал предыдущий пример, это, к сожалению, далеко не всегда так.

Развитие проектно-изыскательской и строительной отраслей должно идти в таком направлении, чтобы проектировщики, изыскатели и строители перестали быть не связанными друг с другом простыми исполнителями работ, а стали надежным партнерами друг другу и заказчикам. А те организации, которые этому не соответствуют, рано или поздно будут вынуждены уйти с рынка и освободить место более надежным его участникам.

![Рис. 4. Архивный аэрофотоснимок участка изысканий, выполненный в 1940-х годах [2]](/images/dynamic/img41653.jpg)

![Рис. 5. Аэрофотоснимок участка изысканий [3]](/images/dynamic/img41654.jpg)

Градостроительный кодекс на страже средств застройщика

Раздел 4.1 статьи 41.2 Градостроительного кодекса РФ гласит: «Инженерные изыскания для подготовки документации по планировке территории выполняются в целях получения материалов о природных условиях территории, в отношении которой осуществляется подготовка такой документации, и факторах техногенного воздействия на окружающую среду, прогнозов их изменения в целях обеспечения рационального и безопасного использования указанной территории». Ключевые слова здесь – «рационального» и «безопасного».

Иными словами, все негативные для строительства моменты должны быть выявлены на этапе выделения для него конкретного участка земли. И если инициатива по выделению такой площадки исходит от государства, то и оплачивает подготовку проекта планировки и межевания территории (ППМТ) и изысканий для него тоже государство. Если же инициатива исходит от заказчика или исследуемый участок уже находится в частной собственности, то государство новым собственникам в плане ППМТ и изысканий ничего не должно.

Сложно сказать насчет всех субъектов РФ, но в некоторых данные требования Градостроительного кодекса РФ точно реализуются. Однако выполнение этих требований – все равно не «панацея» для будущего застройщика от сложных инженерно-геологических условий.

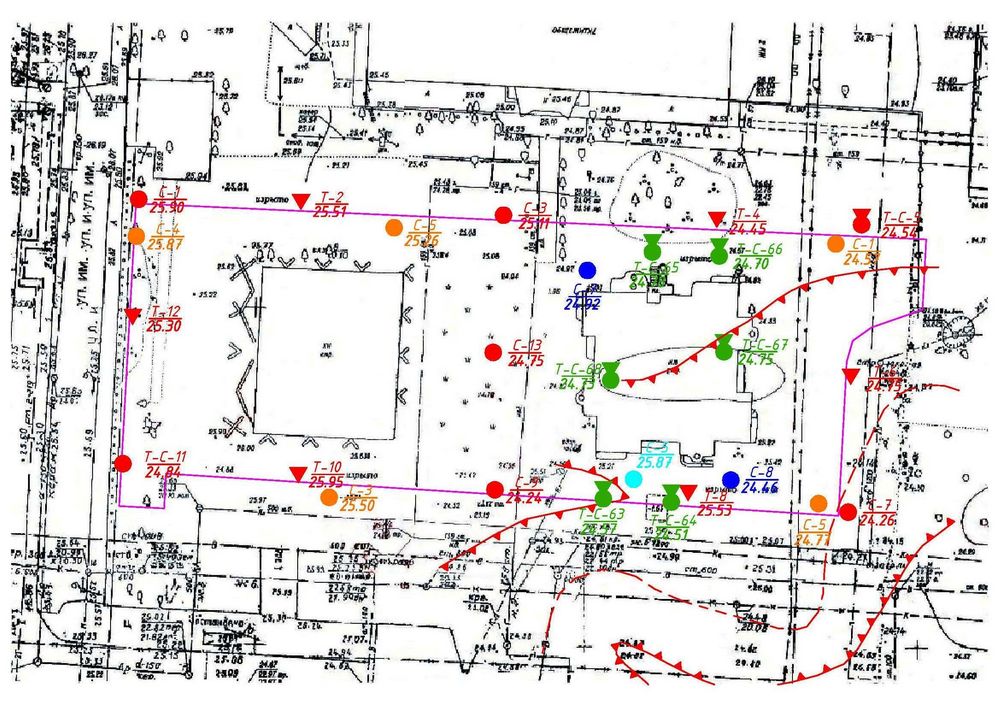

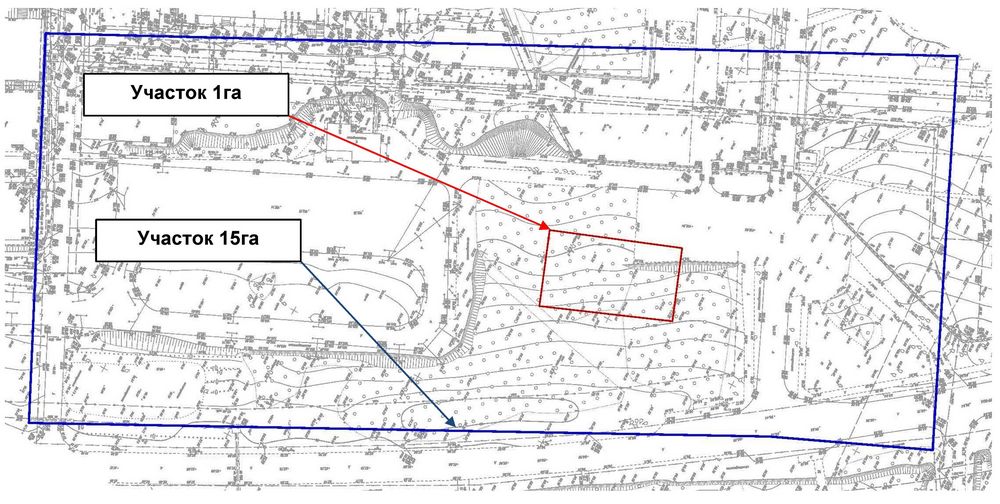

Например, администрация одного города планировала выделить отдельный земельный участок площадью чуть более 16 га с последующей передачей его в частную собственность в составе земель населенных пунктов.

Для подготовки проекта планировки и межевания территории, необходимого для выделения участка, местной администрацией был объявлен конкурс на проведение комплексных инженерных изысканий. В рамках предварительных «аналитических» изысканий при подготовке к участию в конкурсе выяснилось весьма интересное прошлое данной территории.

По форме участок был прямоугольным, вытянутым с запада на восток. С одной его стороны (около 50 м от границы) – довоенная застройка, а с другой стороны (около 20 м) – послевоенная. Сам участок ранее не пустовал, в его границах располагались некапитальные строения, впоследствии снесенные. Ближайшая к нему капитальная застройка имеет четко выраженную симметрию относительно него.

Изучение аэрофотоснимков позволило без проблем выделить в створе участка (западнее него) старую балку с ручьем в тальвеге, засыпанную, судя по всему, при строительстве пролегающей по соседству крупной городской дороги. Сам изучаемый участок, судя по тем же аэрофотоснимкам, ранее также был занят этой балкой (рис. 7, 8).

![Рис. 7. Аэрофотоснимок участка изысканий [3]](/images/dynamic/img41656.jpg)

![Рис. 8. Архивный аэрофотоснимок участка изысканий, выполненный в 1940-х годах [2]](/images/dynamic/img41657.jpg)

Если инженерные изыскания на данном участке будут выполнены качественно, то данный факт будет непременно обнаружен будущим победителем тендера, а сама балка будет тщательно исследована по площади и по глубине.

Таким образом, подразумевается своеобразный «бонус» будущему хозяину земельного участка от администрации – это готовые результаты изысканий, дающие ключ к пониманию экономики строительства фундамента и всего будущего здания. Но хозяин участка, как и изыскатель, тоже будет определяться на торгах. Было бы хорошо, если бы у участников конкурса была возможность ознакомиться с материалами изысканий до торгов. А то разочарование от сложной геологической ситуации на площадке может и перекрыть у победителей радость от победы в конкурсе.

Палка о двух концах

Естественно, ценность для будущего застройщика представляют только качественно выполненные изыскательские работы, а на участках со сложными инженерно-геологическими условиями это актуально вдвойне, поскольку халтура в таких случаях может привести к катастрофичным результатам.

Но нужно понимать, что даже выполненные точно в соответствии с нормативными документами изыскания не гарантируют получения полностью достоверной информации по инженерно-геологическим условиям участка. Не только окончательные, но и промежуточные данные по площадке должны быть всесторонне проанализированы и осмыслены в сочетании с результатами изысканий прошлых лет.

Например, нормативными документами предписывается выполнять буровые работы «по сетке» в количестве одной скважины на гектар, а то и реже. Если опытные геологи видят, что такая сетка никак не отразит все геологическое разнообразие участка, то они сгущают ее. Но даже в этом случае шаг скважин может оказаться чрезмерно большим. В связи с этим рассмотрим такой случай из практики.

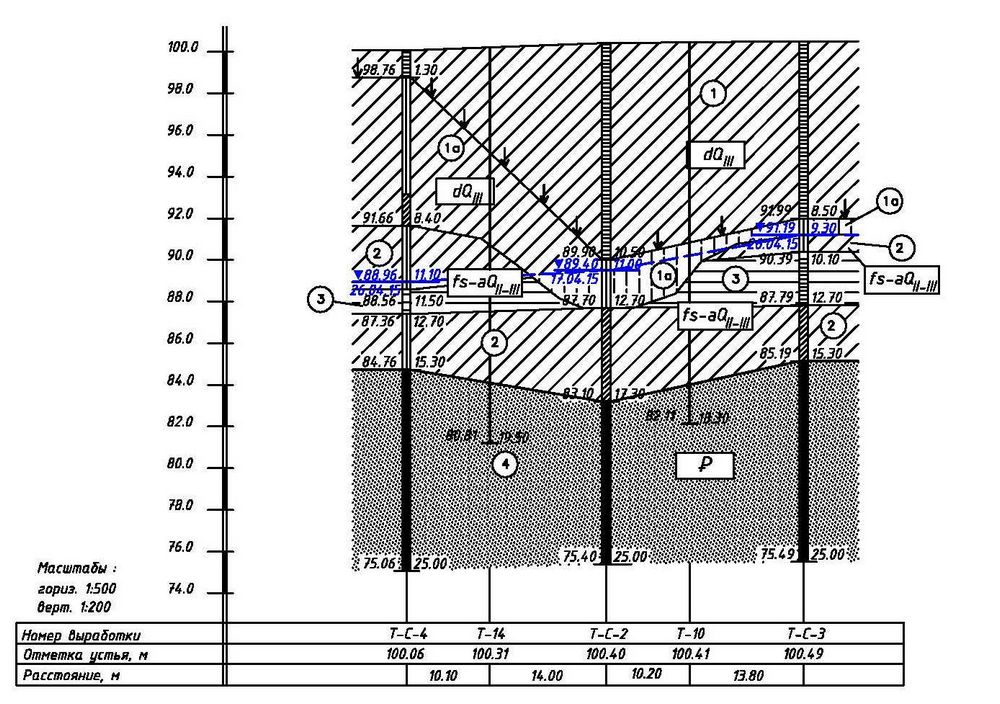

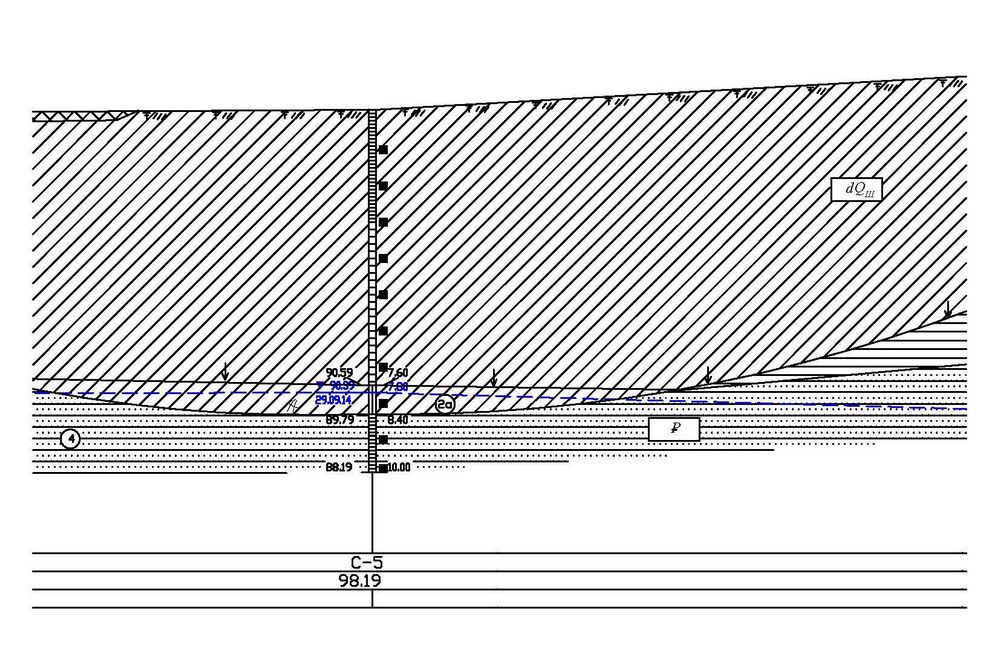

Для проекта планировки и межевания исследовали 15 га, а сооружение (на стадии «Проектная документация») должно было занимать площадь всего около 12 соток (на участке в 1 га). Участок располагался на пологом склоне широкой долины. По данным архивных изысканий, разрез этой территории был «спокойным» и «закономерным». И сооружение было «посажено» как раз между скважинами, пробуренными для проекта планировки и межевания территории.

И вдруг по результатам дополнительных изысканий выяснилось, что прямо посреди исследуемых 12 соток находится древний эрозионно-аккумулятивный врез глубиной до 20 м, заполненный слабыми грунтами. Оказывается, ранее были пробурены скважины глубиной всего по 10 м, а сейчас – по 25 м. Поэтому верхняя часть разреза совпала с более ранними данными. Это были нормальные полутвердые делювиальные отложения. Однако в итоге оказалось, что на участке 15 га они подстилались коренными глинами, а на участке 12 соток – переотложенными овражно-аллювиальными отложениями четвертичного возраста с консистенцией от полутвердых до мягкопластичных, которые, в свою очередь, подстилались совсем другими коренными породами (глины же здесь были вскрыты только одной угловой скважиной). И в довершение всего, на большом участке имелся один выдержанный водоносный горизонт на кровле глин, а на 12 сотках – еще и верховодка в придачу. При такой разнице в литологическом и гидрогеологическом строении (рис. 9–11) даже лабораторными данными с большой площадки особо не воспользуешься для добавления в статистическую обработку.

Возможно ли было на этом объекте избежать сложившейся ситуации? Исключительно в рамках действующих нормативных документов – нет. А по инициативе заказчика – да! Ведь предпосылок для заблаговременного обнаружения эрозионно-аккумулятивного вреза не было – ни по поверхностным проявлениям, ни по материалам архивной топосъемки. Массивы скальных грунтов в этой местности в пределах обозримой толщи не встречаются, поэтому применение геофизических методов нормативы не предписывают. Но эти методы вполне можно было применить на стадии разработки ППМТ по желанию заказчика и за дополнительную плату.

На взгляд автора, провести геофизические исследования грунтового массива для уточнения геологических данных для заказчика в рассматриваемом случае было бы дешевле. Ведь, зная грунтовые условия всей площадки, всегда можно сместить гораздо меньшее по площади сооружение в ее пределах так, чтобы использовать менее дорогостоящий фундамент.

Но со стороны заказчика такой инициативы не было, поэтому и проектная документация, выполненная на основании результатов изысканий, предусматривала серьезные финансовые затраты на фундамент на слабых грунтах в пределах ранее выбранного пятна застройки.

Заключение

В последние годы уровень осознания важности качества инженерных изысканий значительно вырос. Строительный бизнес стал значительно более профессиональным и компетентным. Платя деньги, заказчики хотят получить качественную продукцию, им необходимы надежные партнеры и «проводники» в сфере грунтов и конструкций. И они все лучше понимают, что сомнительная экономия на изысканиях может привести к непредвиденным задержкам, затратам, авариям и несчастным случаям в процессе строительства и эксплуатации проектируемого объекта. А от этого пострадают их финансы, репутация и возможность дальнейшего получения доходов.

Хотя с сожалением приходится добавить, что такая тенденция сейчас наблюдается в основном в столицах. В провинции же пока бывает по-всякому.

Список литературы и других источников

- Пономарев Д.А. Из практики изыскателей. Часть 1. Как не разориться на изысканиях // Geoinfo.ru. 18.07.2019. URL: geoinfo.ru/product/ponomarev-denis-andreevich/iz-praktiki-izyskatelej-chast-1-kak-ne-razoritsya-na-izyskaniyah-41114.shtml.

- http://warfly.ru.

- https://yandex.ru/maps.

Заглавное фото: https://ru.wikipedia.org/wiki/Файл:Вид_на_стройку_с_46_этажа_башни_Федерация.jpg

Журнал остается бесплатным и продолжает развиваться.

Нам очень нужна поддержка читателей.

Поддержите нас один раз за год

Поддерживайте нас каждый месяц