РАЦИОНАЛЬНЫЕ СХЕМЫ ОЧИСТКИ ГРУНТОВ ОТ НЕФТЯНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ВДОЛЬ ТРАСС НЕФТЕПРОВОДОВ

Королёв Владимир АлександровичПрофессор кафедры инженерной и экологической геологии геологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, д. г.-м. н. va-korolev@bk.ru

Королёв Владимир АлександровичПрофессор кафедры инженерной и экологической геологии геологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, д. г.-м. н. va-korolev@bk.ru Самарин Евгений Николаевичпрофессор кафедры Инженерной и экологической геологии геологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, д.г.-м.н., главный редактор журнала «ГеоИнфо»samarinen@mail.ru

Самарин Евгений Николаевичпрофессор кафедры Инженерной и экологической геологии геологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, д.г.-м.н., главный редактор журнала «ГеоИнфо»samarinen@mail.ru  Григорьева Ия ЮрьевнаДоцент кафедры инженерной и экологической геологии МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидат геолого-минералогических наук, г. Москваikagrig@inbox.ru

Григорьева Ия ЮрьевнаДоцент кафедры инженерной и экологической геологии МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидат геолого-минералогических наук, г. Москваikagrig@inbox.ru Николаева Светлана КазимировнаДоцент кафедры Инженерной и экологической геологии геологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, к.г.-м.н.nikolaeva sk@gmail.com

Николаева Светлана КазимировнаДоцент кафедры Инженерной и экологической геологии геологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, к.г.-м.н.nikolaeva sk@gmail.com Чжан ЦзеПрофессор Северо-Восточного университета лесного хозяйства г. Харбин, к.г.-м.н.zez@nefu.edu.cn

Чжан ЦзеПрофессор Северо-Восточного университета лесного хозяйства г. Харбин, к.г.-м.н.zez@nefu.edu.cn Чжан ШэнжунДоцент Северо-Восточного университета лесного хозяйства г. Харбин, к.г.-м.н.zhangshengrong1988@nefu.edu.cn

Чжан ШэнжунДоцент Северо-Восточного университета лесного хозяйства г. Харбин, к.г.-м.н.zhangshengrong1988@nefu.edu.cnОчистка грунтов от нефтяных загрязнений вдоль трасс нефтепроводов представляет собой важнейшую задачу. Однако ни один из современных методов очистки грунтов от нефтяных загрязнений не является универсальным, что обусловлено многообразием форм нахождения нефтяных загрязнений в грунтах, которые варьируют от летучих легких фракций углеводородов (УВ) до тяжелых мазутов. Поэтому для успешного решения этой проблемы необходима рациональная методика, основанная на комплексной очистке грунтов от УВ, основывающаяся на базе многих методов. Именно этот вопрос и анализируется в данной статье. Авторами предлагается ряд рациональных комплексных схем по проведению очистки грунтов от нефтяных загрязнений вдоль трасс нефтепроводов.

ВВЕДЕНИЕ

Очистка грунтов от нефтяных загрязнений вдоль трасс нефтепроводов представляет собой самостоятельную важнейшую задачу среди прочих аналогичных задач, связанных с нефтяным загрязнением геологической среды. Однако ни один из существующих современных методов очистки грунтов от нефтяных загрязнений не является универсальным. Это объясняется многообразием возможных форм нахождения нефтяных загрязнений в грунтах, которые чрезвычайно многообразны и варьируют от летучих легких фракций углеводородов (УВ) до тяжелых мазутов. Подвижность и связанность этих форм УВ с грунтами весьма различна и специфична.

Поэтому для успешного решения этой проблемы необходима рациональная методика комплексной очистки грунтов от УВ, основанная на применении ряда методов. Именно этот вопрос и является целью и анализируются в настоящей статье, в которой авторы предложили ряд оригинальных рациональных комплексных схем проведения работ по очистке грунтов от нефтяных загрязнений. Учитывая широкое многообразие нефтезагрязненных грунтов, авторы ограничились лишь анализом нефтяных загрязнений вдоль трасс нефтепроводов. Анализ проводился на базе полевых и камеральных материалов, собранных авторами на объектах нефтепроводов Самотлорского месторождения и нефтепровода Сковородино - Мохэ (РФ -КНР), являющегося частью сети магистральных нефтепроводов ООО "Транснефть-Восток".

Работа выполнялась в рамках госбюджетной темы МГУ имени М.В. Ломоносова "Эколого-геологические системы: структура, многообразие, систематика и их анализ" и совместных исследований с Северо-Восточным университетом лесного хозяйства (Китайская Народная Республика).

Сначала рассмотрим варианты схем для ликвидации поверхностных загрязнений нефтью.

РАЦИОНАЛЬНЫЕ СХЕМЫ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ПОВЕРХНОСТНЫХ РАЗЛИВОВ НЕФТИ

Поверхностные разливы нефти возникают особенно часто именно вдоль трасс магистральных и производственных нефтепроводов, а также в местах добычи нефти. Рациональная схема их ликвидации должна основываться на учете масштабов загрязнений и особенностей местных геолого-климатических условий. В этой связи ведется интенсивный поиск рациональных технологий для последовательного применения различных методов очистки поверхностных разливов нефти. В зависимости от уровня загрязнения и от наличия или отсутствия мерзлоты рациональные схемы рекультивации будут различны.

Например, Институтом биологии КНЦ УрО РАН была разработана двухэтапная система восстановления посттехногенных пустошей, в том числе нефтезагрязненных земель на территории европейского севера России. В этой схеме на первом этапе с помощью интенсивных агротехнических приемов – внесения удобрений, специальных препаратов, посева адаптированных к условиям севера многолетних трав – достигается восстановление продуктивного слоя почвы, предотвращается развитие эрозионных процессов. Поэтому за «интенсивным» первым этапом следует второй – «ассимиляционный», в течение которого происходит замещение сообщества, возникшего благодаря посеву, на биогеоценоз, близкий по типу к природному.

Второй этап не требует активной агротехнической деятельности. Его главной задачей является предупреждение повторного техногенного воздействия с осуществлением мониторинга.

Смысл предложенной схемы заключается в ускорении начального периода самовосстановительной сукцессии, которая может длиться без участия человека неопределенно долго до появления сомкнутого растительного покрова. Длительность первого этапа – не менее двух лет, второго – 20–25 лет [1].

По мнению А.В. Булановой и И.В. Грецковой [2], технология рекультивации почв от нефтяных загрязнений должна включать четыре основных этапа очистки.

На первом этапе используются механические методы очистки почвы от нефти и нефтепродуктов, к которым относят: обваловку загрязнения, замену почвы, откачку нефти в емкости, сгребание различными техническими средствами.

На втором этапе применяют физико-химические методы: промывку почвы, сорбцию нефти и нефтепродуктов с поверхностного почвенного слоя, электрохимическую очистку почвы и т.д.

На третьем этапе используются биологические методы, включающие применение гуминовых кислот, микроорганизмов (МО) и биотехнологий для очистки от нефтяных загрязнений;

На четвертом этапе применяют агротехнические приемы: рыхление, внесение минеральных удобрений, химическую мелиорацию и посев трав (фитомелиорацию) [3]. С их помощью можно ускорить процесс самоочищения загрязненных нефтью почв с помощью углеводородокисляющих микроорганизмов, входящих в состав естественного микробиоценоза. При использовании рыхления создается оптимальный газовоздушный и тепловой режим, растет численность микроорганизмов и их активность.

По нашему мнению, эта комплексная схема более обоснованна и может быть рекомендована к применению. Однако она не учитывает особенности нефтяных загрязнений вне и внутри криолитозоны, а также сводит основную стадию удаления нефтяных загрязнений к механическим и сорбционным методам.

Нами же предлагаются следующие рациональные схемы.

1. В условиях вне криолитозоны в схему ликвидации поверхностных нефтяных загрязнений входят следующие этапы (рис. 1):

а) локализация очага загрязнения (механическими или иными способами);

б) очистка от поверхностных разливов нефти с помощью вакуумных сборщиков нефти;

в) деструкция и локализация остатков нефти с помощью различных способов - сорбционных, микробиологических и др. (см. выше);

г) вспашка и/или внесение слоя почвы (или торфа) мощностью до 0,3 м;

д) биорекультивация путем высева трав и посадки растительности, соответствующей данным климатическим условиям (при этом микробиологические способы рекультивации применимы лишь для первого уровня рекультивации нефтяного загрязнения, то есть для ликвидации загрязнений незначительной интенсивности и для доочистки грунтов).

2. В условиях криолитозоны в схему рекультивации территорий с поверхностными разливами нефти входят следующие этапы: (рис. 2):

а) локализация очагов загрязнения с обеспечением сохранения мерзлоты;

б) сбор поверхностных разливов нефти с помощью вакуумных сборщиков;

в) деструкция и локализация остатков нефти с помощью различных способов - сорбционных (зимой), микробиологических (летом) и др. (см. выше);

г) проведение мероприятий для сохранения мерзлоты;

д) вспашка и/или внесение слоя почвы (или торфа) мощностью до 0,3 м;

е) биорекультивация путем высева трав и посадки растительности, соответствующей данным климатическим условиям.

![Рис. 1. Рациональная схема ликвидации поверхностных нефтяных загрязнений вне криолитозоны [4]](/images/dynamic/img56746.jpg)

![Рис. 2. Рациональная схема ликвидации поверхностных нефтяных загрязнений в криолитозоне [4]](/images/dynamic/img56747.jpg)

РАЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА РЕКУЛЬТИВАЦИИ ПОДЗЕМНЫХ НЕФТЯНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

Рациональная схема рекультивации нефтезагрязненных территорий при подземном типе нефтяного загрязнения строится с учетом его особенностей, уровня загрязнения, форм нахождения нефти, а также геологических особенностей массива грунтов.

Мероприятия по рекультивации назначаются исходя из содержания нефтепродуктов в грунтах [5]. Например, для земель сельскохозяйственного назначения выделяют три уровня рекультивации при следующем содержании нефтепродуктов в почве соответственно:

1) 300–1000 мг/кг (низкий уровень загрязнения нефтью и нефтепродуктами);

2) 1000–5000 мг/кг (средний и высокий уровни загрязнения);

3) более 5000 мг/кг (очень высокий уровень загрязнения).

Для земель несельскохозяйственного назначения выделяют три уровня рекультивации при следующем содержании нефтепродуктов в почве соответственно:

1) 1000–5000 мг/кг;

2) 5000–10 000 мг/кг;

3) более 10 000 мг/кг.

Для рекультивации сильно загрязненных нефтью массивов (при наличии линз и пластов нефти (3-й уровень загрязнения) нами рекомендуется комплексная рациональная схема, в которую входят следующие этапы (рис. 3):

1) локализация нефтяного очага с помощью барьерных технологий (механических, сорбционных или электрокинетических экранов);

2) откачка нефти из скважин;

3) электрокинетическая промывка массива до состояния, требующего 2-го или 1-го уровня рекультивации;

4) микробиологическая или электробиоочистка до состояния, требующего 1-го уровня рекультивации, и до достижения предельно допустимой концентрации (ПДК) нефтепродуктов;

5) фиторекультивация территории с полным восстановлением ландшафта.

Эта схема, как и прочие, должна дополняться мониторингом состояния рекультивируемого массива, чтобы оперативно отслеживать все изменения, происходящие в очищаемых грунтах.

![Рис. 3. Рациональная схема ликвидации подземных нефтяных загрязнений [4]](/images/dynamic/img56748.png)

ЗАЩИТА ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ ОТ ВОЗМОЖНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ НЕФТЬЮ

При строительстве и эксплуатации магистральных нефтепроводов соблюдаются требования по защите окружающей среды от возможных загрязнений нефтью, которые регламентируются рядом нормативных документов, в том числе СНиП 2.05.06-85 «Охрана окружающей среды» [6].

Согласно этому и иным документам, в проектах на прокладку трубопроводов необходимо предусматривать решения по охране окружающей среды при сооружении нефтетрубопроводов и последующей их эксплуатации. При этом в первую очередь учитываются опасности от наличия, развития или инициирования новых опасных геологических процессов, которые могли бы нарушить нефтепровод и привести к аварийным ситуациям. Среди этих опасностей основными являются: экзогенные геологические процессы, нарушение термического режима по трассе в криолитозоне, внешние техногенные факторы.

Поэтому для увеличения сохранности магистральные нефтепроводы прокладываются в основном подземным способом и лишь в исключительных случаях - наземным. Чтобы обеспечить нормальные условия эксплуатации и исключить возможность повреждения магистральных трубопроводов и их объектов, вокруг них устанавливаются охранные зоны, размеры которых и порядок производства в которых сельскохозяйственных и других работ регламентируются положениями об охранных зонах трубопроводов в соответстви с Приказом Ростехнадзора и Минэнерго России от 23.12.2021 № 452/1458.

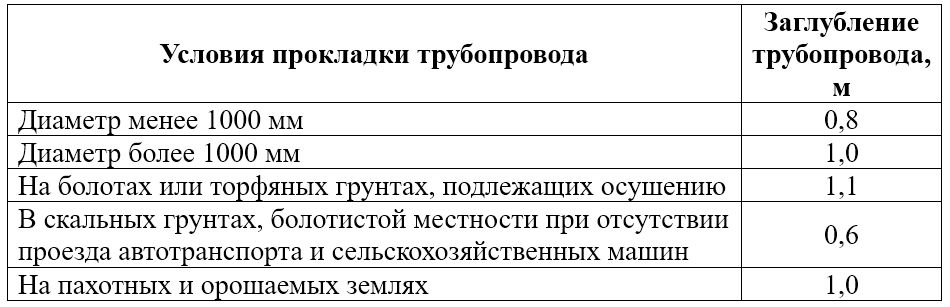

Заглубление трубопроводов до верха трубы принимается согласно параметрам, указанным в таблице 1.

Таблица 1. Параметры заглубления трубопроводов

Заглубление нефтепроводов и нефтепродуктопроводов в дополнение к указанным требованиям определяется также с учетом оптимального режима перекачки и свойств перекачиваемых продуктов в соответствии с указаниями, изложенными в нормах технологического проектирования. Для трубопроводов диаметром 1000 мм и более в зависимости от рельефа местности предусматривается предварительная планировка трассы, а основание трубопровода должно быть уплотнено.

При подземной и наземной (в насыпи) прокладках нефтетрубопроводов предусматриваются противоэрозионные мероприятия с использованием местных материалов, а в местах пересечения подземными трубопроводами крутых склонов, промоин, оросительных каналов и кювет – перемычки, предотвращающие проникновение в траншею воды и распространение ее вдоль трубопровода. Если трубопроводы прокладываются в земляных насыпях, то в местах пересечения ими балок, оврагов и ручьев предусматривается устройство водопропускных сооружений (лотков, труб и др.). Поперечное сечение водопропускных сооружений следует определять по максимальному расходу воды c повторяемостью один раз в 50 лет.

Крепление незатопляемых берегов в местах пересечения их подземными трубопроводами предусматривается до отметки, возвышающейся не менее чем на 0,5 м над расчетным паводковым горизонтом с повторяемостью один раз в 50 лет и на 0,5 м над высотой вкатывания волн на откос. На затопляемых берегах кроме откосной части должна укрепляться пойменная часть на прилегающем к откосу участке длиной 1–5 м. Ширина укрепляемой полосы берега определяется проектом в зависимости от геологических и гидрогеологических условий.

Проектные решения по прокладке нефтепроводов в оползневых районах должны приниматься из условия исключения возможного нарушения природных условий (например, при использовании глубоких забивных и буронабивных свай или столбов и др.).

При подземной прокладке трубопроводов необходимо предусматривать рекультивацию плодородного слоя почвы. Снятый при строительстве слой почвы затем должен использоваться для восстановления почвенного покрова.

Основным принципом использования многолетнемерзлых грунтов в качестве основания для трубопроводов должен являться принцип I согласно СП 25.13330.2012 (актуализированной редакции СНиП 2.02.04-88) [7], при котором многолетнемерзлые грунты основания используются в мерзлом состоянии (без оттаивания), сохраняемом в процессе строительства и в течение всего периода эксплуатации трубопровода. Для трассы трубопровода должны выбираться наиболее благоприятные в мерзлотном и инженерно-геологическом отношении участки по материалам опережающего инженерно-геокриологического изучения территории.

Выбор трассы для трубопровода и площадок для его объектов производится на основе:

- мерзлотно-инженерно-геологических карт и карт ландшафтного микрорайонирования оценки благоприятности освоения территории масштаба не более 1:100 000;

- схематической прогнозной карты восстановления растительного покрова;

- карт относительной осадки грунтов при оттаивании;

- карт коэффициентов удорожания относительной стоимости освоения.

На участках трассы, где возможно развитие криогенных процессов, проводятся предварительные инженерные изыскания для прогноза этих процессов в соответствии с требованиями СНиП 1.02.07-87.

При пересечении трубопроводом участков с подземными льдами и наледями, а также при прокладке трубопроводов по солифлюкционным и опасным в термоэрозионном отношении склонам и вблизи термоабразионных берегов водоемов проектом должны предусматриваться:

- специальные инженерные решения по предотвращению техногенных нарушений и развитию криогенных процессов;

- мероприятия по максимальному сохранению растительного покрова;

- подсыпка грунта и замена пучинистых грунтов на непучинистые;

- дренаж и сток вод;

- выравнивание и уплотнение грунтового валика над трубопроводом.

Кроме того, при прокладке трубопроводов на многолетнемерзлых грунтах на участках с льдистостью менее 0,1 допускается их оттаивание в процессе строительства или эксплуатации. На участках с таликами рекомендуется использовать грунты основания трубопроводов в талом состоянии. Допускается многолетнее промораживание талых непучинистых грунтов при прокладке газопроводов, транспортирующих газ с отрицательной температурой.

На участках трассы нефтетрубопроводов, прокладываемых в пределах урочищ с интенсивным проявлением криогенного пучения, предусматриваются проектные решения по предупреждению деформаций оснований (уменьшение глубины сезонного оттаивания, устройство противопучинистых подушек и др.). Эродируемые овраги и промоины, расположенные вблизи трасс трубопроводов, должны быть укреплены методами технической мелиорации.

Перечисленные требования по охране окружающей среды включаются в проект строительства нефтепровода отдельным разделом, а в сметах предусматриваются необходимые затраты. Требования к гидравлическим испытаниям трубопровода и рекультивации регламентируются в проекте в виде самостоятельных подразделов.

Важнейшим превентивным мероприятием для защиты геологической среды по трассам нефтепроводов является организация мониторинга, позволяющего своевременно обнаруживать негативные изменения различного характера и эффективно устранять их.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ ВДОЛЬ ТРАСС НЕФТЕПРОВОДОВ

Восстановление (рекультивация) геологической среды вдоль трасс нефтепроводов основывается на различных способах управления компонентами геологической среды: грунтами (грунтовыми толщами); подземными водами, определяющими гидрогеологические условия; мерзлыми массивами, определяющими геокриологические условия; рельефом, определяющим геоморфологические условия и парагенез геологических процессов (природных и антропогенных) и связанным с теми или иными грунтовыми толщами [2, 8].

Эти способы и мероприятия нацелены на сохранение или восстановление экологических условий территорий, а в ряде случаев – на их улучшение. Мероприятия по восстановлению техногенно нарушенной геологической среды реализуются в определенной последовательности (рис. 4).

На первом этапе проводится всестороннее полевое обследование техногенно нарушенной территории, которое при необходимости дополняется анализом фондовых и литературных данных. Этот этап реализуется в соответствии с нормативными документами по инженерно-экологическим изысканиям – СП 47.13330. 2016 [9]. В ходе этого этапа выявляются степень нарушенности территории (компонентов геологической среды), степень загрязненности грунтов нефтепродуктами и т.д.

Затем, на втором этапе, на этой основе проводится разработка проекта восстановления техногенно нарушенной территории согласно нормативным и методическим документам. Эти работы дополняются лабораторными исследованиями по обоснованию и выбору оптимальных способов очистки грунтов от нефтяных загрязнений, а также по подбору методов мелиорации, рекультивации и инженерно-экологической защиты территории, которые дополняются полупроизводственными и полевыми испытаниями. В проекте указываются конечная требуемая степень восстановления геологической среды и степень очистки грунтов от нефтяных токсикантов (по отношению к ПДК или иным показателям).

Затем, на третьем этапе, на основе составленного проекта проводится его практическая реализация на месте - выполняется комплекс мероприятий по очистке грунтов от нефтяных загрязнений и восстановлению геологической среды техногенно нарушенной территории. Этот этап сопровождается эколого-геологическим мониторингом территории, с помощью которого ведется оперативный контроль процесса восстановления. На основе мониторинга проводится (при необходимости) корректировка производства работ, а также отслеживаются их качество и требуемая конечная степень восстановления нарушенной территории, степень очистки грунтов от нефтяных загрязнений и т.д.

МОНИТОРИНГ ЭКОЛОГО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ТРАСС НЕФТЕПРОВОДОВ

В России в конце 1980-х годов на ряде нефтяных промыслов Западной Сибири была впервые организована отраслевая служба инженерно-геологического мониторинга, концепция которой была разработана Ю.Ф. Захаровым, направленная на контроль, прогнозирование и управление природно-техническими системами (ПТС). При такой системе мониторинга принятые управляющие решения реализуются путем предотвращения, прекращения, ослабления нежелательных инженерно-геологических процессов и усиления или ускорения положительных и желаемых эффектов. Для достижения требуемых результатов в системе отраслевого мониторинга месторождений жидких и газообразных полезных ископаемых в условиях Западной Сибири предлагался спектр технологических методов и способов – от изменения режима работы объекта, параметров и объемов добываемого и транспортируемого полезного ископаемого до приостановления природопользования, отключения отдельных объектов или их элементов для проведения ремонта.

С тех пор мониторинг трасс нефтепроводов получил широкое развитие и стал обязательным элементом в нефтяной отрасли. Наиболее широко применяемый вид управляющих решений на действующих промыслах заключается в предупредительных или ремонтно-восстановительных работах, которые проводятся с использованием:

- геохимического, криогенного, геомеханического, термического закрепеления грунтовых оснований и насыпей;

- усиления фундаментов объектов дополнительными буронабивными или буроинъекционными сваями;

- устройства противоэрозионной и тепловой защит, поверхностного и подземного дренажей, противофильтрационных завес и барражей;

- подсыпки и выемки грунта;

- замены слабых, сильнольдистых и пучинистых грунтов;

- управляемого замораживания и оттаивания грунтов;

- регулирования водоотбора и снегонакопления;

- пополнения запасов подземных вод;

- регенерации водоносных пластов и водоприемных устройств; совершенствования защиты геологической среды и очистки промстоков;

- локализации источников загрязнения и очистки загрязненных участков;

- других рекультивационных мероприятий.

По характеру воздействия нефтедобывающая промышленность существенно отличается от других комплексов добычи полезных ископаемых – прежде всего большой глубиной проникновения техногенных процессов в геологическую среду (до 7 км), а также разработкой нефтяных месторождений в том числе на морских акваториях. Это учитывается в системах мониторинга. Основными чертами геологической среды нефтяных месторождений, которые надо учитывать при организации мониторинга, является присутствие в разрезе двух несмешивающихся жидкостей (нефти и подземных вод), а также существенное влияние на горные породы жидких и газообразных углеводородных компонентов. Главная особенность в техногенезе нефтедобывающих комплексов состоит в своеобразии техногенной нагрузки на геологическую среду, при которой происходит взаимодействие двух процессов – мощного отбора полезных компонентов из недр и не менее мощного нагнетания воды и реагентов в продуктивные пласты.

Как и в случае иных систем мониторинга, при транспортировке нефти создается специализированная геоинформационная система (ГИС) для территории вдоль трассы нефтепровода. Это система двоякого рода. Одна ее часть представляет собой геотехнический мониторинг, позволяющий отслеживать состояние трубопроводной системы и сопутствующей инфраструктуры, а другая – эколого-геологический мониторинг трассы, позволяющий собирать первичную информацию по трассе, ее эколого-геологических условиях [10]. Обе эти части ГИС снабжаются:

1) блоком сбора первичной информации (базой данных, автоматизированной информационно-поисковой системой (АИПС));

2) блоком обработки первичной информации (блоком автоматизированной системы обработки информации или первичных данных (АСОД));

3) блоком выработки прогнозных решений (блоком с постоянно действующей моделью нефтепровода, автоматизированной прогнозно-диагностической системой (АПДС));

4) блоком выработки управляющих решений (автоматизированной системой управления (АСУ)) [10].

Методы мониторинга

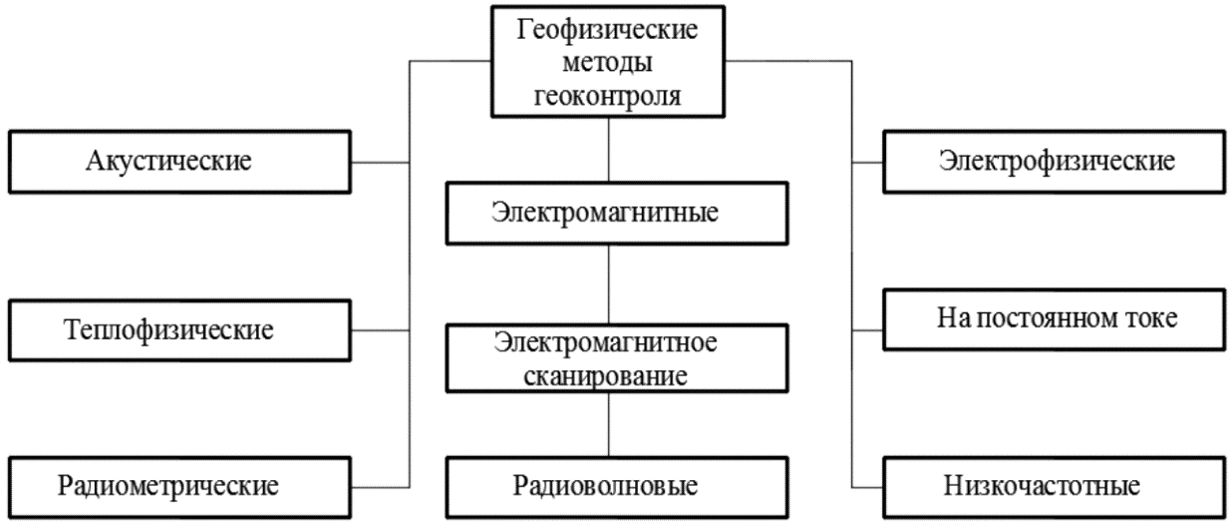

Для контроля в ходе мониторинга состояния трассы нефтепровода, а также процессов очистки грунтов от загрязнений применяют прямые и косвенные инструментальные методы. Прямые методы мониторинга (инфракрасной спектрофотометрии, ультрафиолетовой люминесценции, газовой и газожидкостной хроматографии) предусматривают наличие сложной аппаратуры, значительную продолжительность анализа и обязательное извлечение проб грунта; при этом погрешность измерений может достигать 40-50% (рис. 5).

Оперативный мониторинг необходим как для диагностирования зон загрязнения, так и для контроля процессов, происходящих при очистке грунтового массива от нефтяных экотоксикантов. Он осуществляется дистанционными геофизическими методами (рис. 6).

На разных трассах нефтепроводов набор применяемых методов может быть разным, зависящим от местных условий. Например, в ФГУНПП "Аэрогеология" с помощью аэрокосмических дистанционных методов, применяемых в мониторинге, осуществляется дистанционный экологический мониторинг территорий освоения нефтегазовых месторождений и их влияния на окружающую среду. При этом проводятся:

- оценка влияния объектов нефтегазодобычи (буровых установок, нефтепроводов, станций подготовки нефти и газа, других инженерных сооружений) на динамику изменений окружающей среды;

- оценка влияния изменений окружающей среды на устойчивость инженерных сооружений и миграцию загрязнений;

- разработка ГИС по нефтегазодобыче и экологической безопасности.

Кроме того, в ФГУНПП "Аэрогеология" с помощью аэрокосмических дистанционных методов, используемых при мониторинге, осуществляется контроль загрязнения нефтепродуктами территории влияния нефтеперерабатывающих комплексов на основе многозональной аэрофотосъемки. При этом проводятся:

- оценка ландшафтно-экологического состояния территории деятельности нефтеперерабатывающего предприятия;

- выявление типов и видов загрязнений;

- выявление и оценка интенсивности процесса просачивания промышленных стоков;

- оценка степени засоленности почв и других грунтов;

- прогнозная оценка динамики процесса поражения окружающей среды.

По результатам дешифрирования составляется ландшафтно-экологическая карта территории, на которой показываются объекты хранения и переработки нефти, хранилища отходов и пути транспортировки (с оценкой их состояния), участки и зоны фильтрации и миграции загрязненных вод, зоны загрязнения почв. Проводится районирование территории по степени устойчивости природной среды к геохимическому загрязнению и по возможности самовосстановления ландшафта. Разрабатываются прогноз и рекомендации по защите окружающей среды от загрязнения нефтепродуктами.

Таким образом, мониторинг районов трасс нефтепроводов, нефтедобычи и нефтеперерабатывающей промышленности должен быть комплексным, учитывающим способы добычи нефти и ее транспортировки и переработки, а также особенности изменений геологической среды; и он должен охватывать все системы объектов наблюдения, контроля и управления.

Мониторинг нефтепроводов в районах нефтедобычи

В районах нефтедобычи эколого-геологический мониторинг создается как многоуровенная система наблюдений, включающая следующие комплексы наземных и дистанционных (в том числе аэрокосмических) методов наблюдений:

- детальный - обследование состояния (стабильности) труб по трассе, наблюдения на режимных площадках и при обходах по трассе;

- локальный - наземную и аэросъемку (локальные прогнозы);

- региональный - космосъемку и аэрофотосъемку (региональные прогнозы).

Объектами наблюдений при эколого-геологическом мониторинге в районах нефтедобычи являются различные компоненты эколого-геологических систем – почвы, подпочвенные грунты, подземные воды, поверхностные воды, выбросы в атмосферу, объекты инфраструктуры нефтедобычи (добывающие скважины, трубопроводы и др.).

Актуальной остается и разработка эффективных (и оперативных) способов очистки грунтов от нефтяных загрязнений, включение их в систему управляющих мер в системе мониторинга.

Для биологической очистки территорий от нефти в настоящее время используются различные биопрепараты и аборигенная микрофлора. Однако методы биоочистки действуют довольно медленно, они дороги и могут использоваться лишь на стадиях доочистки, так как при сильном загрязнении они неприменимы [8, 11].

В последнее время для автоматизации сбора и обработки данных, полученных с помощью режимных сетей мониторинга, на ряде объектов газовых и нефтяных промыслов России начато внедрение системы Dataqua (Венгрия), в комплект которой входят: датчики, одновременно регистрирующие до 8 параметров; устройства считывания и перезаписи данных; устройства сбора и записи данных, совместимые с компьютером IBM-PC. Данные, собранные с использованием этих устройств и датчиков, позволяют организовать эффективную работу автоматизированной информационной системы (АИС) в системе мониторинга. Внедрение таких систем позволяет вести мониторинг геологической среды практически в автоматическом режиме, что особенно важно для удаленных северных районов России.

Мониторинг трасс магистральных нефтегазопроводов

Природно-технические линейные системы нефтепроводов, в том числе на трассе Сковородино – Мохэ, имеют свои специфические особенности, которые необходимо учитывать при организации мониторинга геологической среды территорий, на которых располагаются нефтепроводы. Основными из них являются [10]:

1) значительная протяженность трасс нефтепроводов, проходящих через разные климатические и природные зоны с разнообразными инженерно-геологическими условиями;

2) тенденции к увеличению технологических нагрузок на трубопроводы, связанные с увеличением объемов перекачиваемой нефти;

3) чрезвычайно серьезные экологические последствия для окружающей среды, возникающие в случае аварий на нефтепроводах, из чего следует необходимость обеспечения достаточно высокой надежности работы этих сооружений;

4) увязка различных сооружений нефтепроводов с инженерными комплексами осваиваемых месторождений.

Как правило, крупнейшие нефтепроводы (конденсатопроводы) включаются в систему мониторинга вместе со всей сопутствующей инженерной структурой освоения месторождения.

Например, освоение крупнейших газовых месторождений на территории Западной Сибири и на северо-востоке европейской части России в настоящее время ведется путем сооружения отдельных газовых промыслов, состоящих из установок комплексной подготовки газа и дожимных компрессорных станций. Промыслы размещаются по осевой линии месторождения в пределах коридора основных коммуникаций, где сооружаются по две-три нитки газопровода-коллектора с диаметром труб 1200–1400 мм, по 1–2 нитки водоводов, линия электропередачи (ЛЭП) и автомобильная дорога с покрытием бетонными плитами.

Большинство газопроводов-коллекторов и магистральных газопроводов прокладывается подземным способом или полуподземным (полузаглубленным) способом с обваловкой, реже – наземным в насыпи (рис. 7, 8). Таким образом, при освоении крупных нефтяных и газовых месторождений в связи с необходимостью добычи, очистки и транспортировки полезного ископаемого создается сложно построенная региональная ПТС, захватывающая огромную территорию, отличающаяся большой протяженностью, а в условиях России к тому же часто полностью или частично проходящая в криолитозоне.

Методы контроля состояния нефтепровода в системе мониторинга зависят и от способа укладки трубы. Есть различые способы прокладки газо- и нефтетрубопроводов:

- подземный (скрытый);

- полуподземный (с обваловкой);

- наземный (с обваловкой);

- наземный свайный;

- подводный (речной, озерный, морской):

- надводный (рис. 9).

На территории Российской Федерации уже к 1997 году эксплуатировалось 350 тыс. км внутрипромысловых трубопроводов, на которых ежегодно отмечалось свыше 50 тыс. случаев порывов, нарушений и некатегорийных аварий, что приводило к значительным потерям нефти и замазученности территорий. Например, только на месторождениях Западной Сибири проложено 100 тыс. км промысловых трубопроводов, из которых 30% имеют 30-летний срок службы, но ежегодно заменяется не более 2% трубопроводов вместо 10% по нормативам [12].

В ходе эколого-геологического мониторинга должны учитываться следующие возможные техногенные воздействия на эколого-геологические системы со стороны нефтепроводов:

- загрязнение углеводородами атмосферы;

- загрязнение нефтью подземных и поверхностных вод;

- загрязнение нефтью почвенно-растительного покрова;

- изменение температурного режима грунтов, особенно в криолитозоне;

- активизация инженерно-геологических и геокриологических процессов вдоль трассы;

- угнетение видового разнообразия микробо-, фито- и зооценозов.

Вполне естественно, что при создании и эксплуатации таких ПТС в связи с нарушением природных условий, изменением теплового и водного режима грунтов происходит активизация различных экзогенных процессов и интенсивное проявление инженерно-геологических процессов (рис. 10–12). Опыт борьбы с многочисленными деформациями различных сооружений вдоль трасс нефте- и газопроводов показал, что эксплуатационная надежность газо- или нефтедобывающих комплексов и трубопроводов в сложных инженерно-геологических условиях не может быть обеспечена проведением отдельных ремонтных работ и мероприятий по инженерной защите ПТС. Обязательным условием надежности трубопровода является мониторинг трассы.

Большое внимание уделяется обеспечению безопасной эксплуатации уже существующих магистральных трубопроводов, включая сеть трубопроводов ООО «Транснефть – Восток», в том числе Сковородино – Мохэ. Так, в ПАО «Транснефть» разработана и реализуется «Комплексная программа диагностики, капитального ремонта и реконструкции магистральных нефтепроводов», что позволило за 1995–1997 годы сократить количество аварий с 0,14 до 0,06 на 1000 км нефтепровода, то есть более чем в 2 раза. Например, в 1997 году в Западной Сибири произошла только одна авария магистрального нефтепровода, при этом было предотвращено загрязнение нефтью водных объектов. Ежегодные объемы капитального ремонта и реконструкции трубопроводов возросли с 836 км в 1995 году до 1385 км в 1997 году, и эта тенденция сохраняется до настоящего времени, в том числе и на трубопроводах ООО «Транснефть – Восток».

На предприятиях отрасли создаются специальные подразделения, оснащенные высокоэффективной отечественной и зарубежной техникой для борьбы с аварийными разливами нефти. В ПАО «Транснефть – Восток» функционирует центр по ликвидации аварий и их последствий, в который входит ряд аварийно-восстановительных пунктов (АВП), специализированных аварийно-ремонтных служб, специализированных управлений по ликвидации аварий, аварийно-восстановительные поезда, служба экологической безопасности и др. ПАО «Транснефть – Восток» систематически проводит общероссийские учения, в ходе которых отрабатываются технологии локализации и ликвидации разливов нефти в близких к естественным условиях.

Тем не менее на трассах магистральных нефтепроводов России периодически возникают аварии и разливы нефти, некоторые из которых имели катастрофический характер, так как вызывали загрязнение природной среды (почв, грунтов, подземных и поверхностных вод) на значительных территориях. Поэтому организация эффективного мониторинга трасс нефтепроводов остается актуальной задачей.

Диагностика трубопроводной системы является на сегодняшний день одной из составляющих арсенала технических и технологических приемов, обеспечивающих продление срока службы магистральных нефтепроводов и условий их безопасной эксплуатации. Ежегодные расходы трубопроводных компаний на разработку средств технической диагностики и диагностическое обслуживание достигают 0,25–0,3% стоимости основных фондов трубопроводов. Диагностика трубопроводной системы реализуется в ходе мониторинга и предназначена для поддержания определенного уровня ее надежности, который позволяет обеспечить безопасный транспорт нефтепродукта и сократить аварийность до минимума [13].

Для обеспечения жизнедеятельности новой системы и продления срока службы магистральных нефтепроводов, например Сковородино – Мохэ, реализуется концепция четырехуровневого интегрированного диагностического контроля.

На первом уровне проводится контроль на наличие дефектов, сужающих проходное сечение трубы (вмятин, гофров). Для этого используются внутритрубные снаряды-профилемеры.

На втором уровне с помощью ультразвуковых снарядов-дефектоскопов ведутся поиск и измерение коррозионных дефектов, а также расслоений металла стенок трубы.

На третьем уровне с помощью магнитных снарядов-дефектоскопов выявляются дефекты кольцевых сварных швов.

На четвертом уровне с помощью специальных ультразвуковых снарядов-дефектоскопов ведутся поиск и измерение параметров трещиноподобных дефектов в продольных швах и в теле трубы.

Кроме этого применяется система коррозионного мониторинга магистральных трубопроводов «Пульсар», которая предназначена для оперативного контроля параметров электрохимической защиты и дистанционного управления работой устройств катодной защиты магистральных трубопроводов [13].

Прогноз изменений инженерно-геологических условий вдоль трасс нефтепроводов, может осуществляться в три этапа [3]:

1) региональный прогноз изменений инженерно-геологических условий на основе анализа структуры полей геологических параметров, характеризующих состояние геологической среды до и после освоения территории;

2) прогнозное инженерно-геологическое районирование территории по характеру взаимодействия различных типов сооружений с геологической средой;

3) локальный количественный прогноз геологических параметров, определяющих устойчивость ПТС.

Общая структура мониторинга геологической среды вдоль трассы трубопровода включает в себя подсистемы регионального, локального и детального уровней.

В систему мониторинга трассы трубопровода детального уровня входят периодические обследования состояния трубопровода, анализ развития различных инженерно-геологических процессов вдоль трассы, осуществление фотодокументирования и др. Особого внимания требуют участки обнажения трубопроводов (см. рис. 12). Для оперативного отслеживания состояния трассы применяются дроны, снабженные фотокамерами высокого разрешения. Обследования должны повторяться один раз в 0,5–2 года, что позволяет получить картину изменений состояния ПТС в процессе эксплуатации.

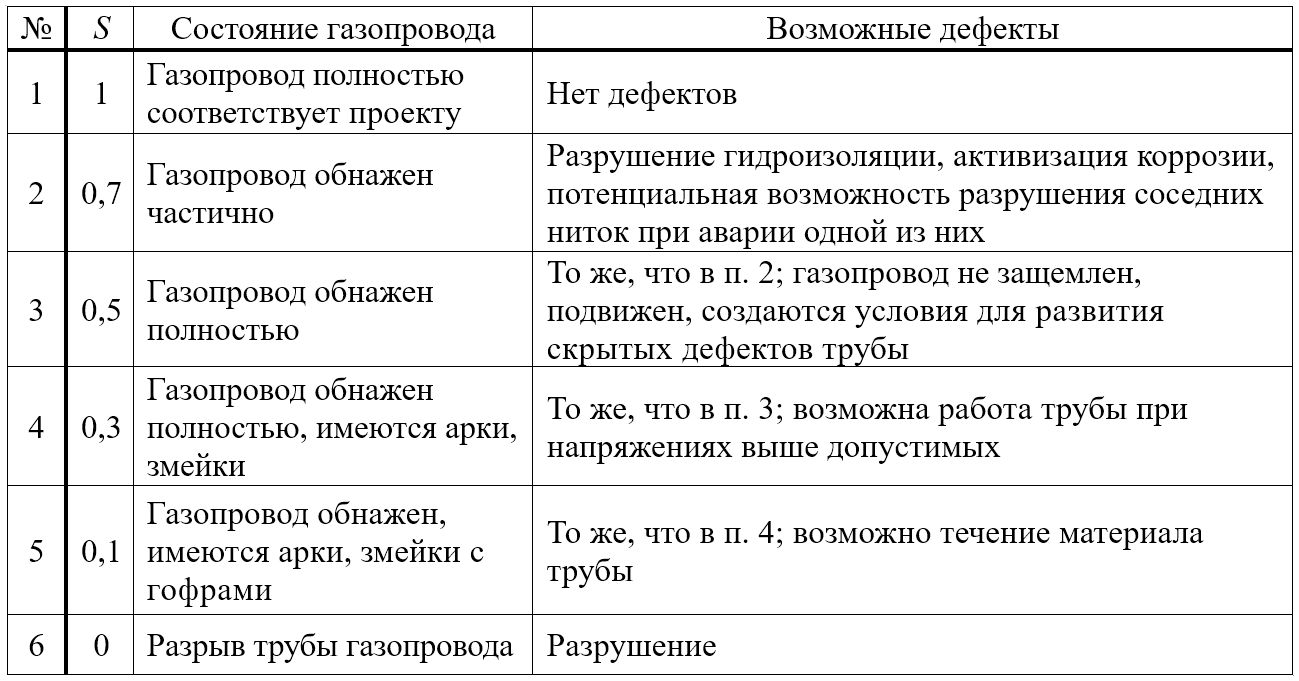

Состояние подземных газопроводов по сравнению с проектным может оцениваться по такому показателю, как, например, «стабильность» (S), предложенному в 1988 году В.В. Пендиным с сотрудниками. Показатель стабильности S варьирует от 1 до 0, причем значение 1 соответствует полному отсутствию деформаций сооружения, превышающих предусмотренные проектом, а при S=0 сооружение выходит из строя в результате развития инженерно-геологических процессов.

Классификация состояния газопроводов по показателю стабильности S приведена в таблице 2.

Таблица 2. Классификация состояния подземных трубопроводов по показателю стабильности S [3]

На участках наиболее интенсивного развития деформаций трубопроводов и инженерно-геологических процессов организуются режимные площадки. На них разбивают профиль и для криолитозоны оборудуют 5–7 термометрических скважин, пучиномерную установку, на трубе устанавливают деформационные геодезические марки и тензодатчики. Наблюдения за температурой ведут один раз в месяц, за деформациями – два раза в год (весной и осенью).

Например, в ФГУНПП «Аэрогеология» с помощью аэрокосмических дистанционных методов (включая использование дронов), применяемых в мониторинге, осуществляется дистанционный контроль и предупреждаются аварийные ситуации на магистральных трубопроводах. При этом проводятся:

- анализ природных условий вдоль трассы: наличия опасных геодинамических, геофизических и других воздействий;

- выявление физических нарушений обваловки труб, газовых эманаций, протечек и т.д.

В результате перечисленных работ представляются:

- планы фактического положения трубопроводов на местности (в том числе не имеющих видимого обозначения на поверхности земли) в масштабе 1:10 000–1:25 000;

- маршрутные фотосхемы (альбом) полосы технического коридора в масштабе 1:10 000–1:25 000 с географической привязкой;

- увеличенные аэрофотоснимки (до масштаба 1:1000–1:5000) дефектных участков (оголенных и всплывших труб, мест искривления и др.), крановых узлов и узлов подключения компрессорных станций;

- ведомости дефектных участков по всем трубопроводам с указанием их длины (с точностью до 0,5 м) и привязкой к километражу коридора;

- карта гидрогеологических и инженерно-геологических условий трассы с выделением зон подтопления, заболачивания, с прогнозом развития неблагоприятных гидрогеологических процессов, угрожающих нормальному функционированию трубопроводов.

Работы выполняются на основе аэрофотосъемки и тепловой аэросъемки с любых легких носителей (дронов, автожиров, вертолетов, легких самолетов).

Поскольку пространственно-временная структура мониторинга геологической среды трасс нефтепроводов определяется целью управления, режимом эксплуатации, а также инженерно-геологическими условиями, обусловливающими характер и интенсивность взаимодействия между различными типами сооружений и геологической средой, то при создании системы мониторинга вдоль трассы трубопровода необходимо прежде всего оценить инженерно-геологические условия этой территории и проанализировать техногенную нагрузку на нее. На основе сопоставления карт разных типов и другой информации составляется прогноз взаимодействий геологической среды и инженерных сооружений вдоль всей трассы и в соответствии с этим разбивается наблюдательная сеть мониторинга. Рассмотренная выше общая методика организации системы мониторинга остается в силе и для территорий газо- и нефтепроводов.

Источниками исходных данных для составления прогнозов изменений инженерно-геологических условий трасс служат: опережающие инженерно-геологические съемки среднего масштаба; детальные предпостроечные изыскания; режимные наблюдения за изменениями тех или иных компонентов геологической среды при их взаимодействиях с инженерными сооружениями; повторные обследования промплощадок и трасс трубопроводов, а также повторные площадные съемки; многозональные космические и аэрофотосъемки предпостроечной ситуации и последующих облетов, а также тепловые съемки.

На основе обработки этой информации вырабатываются управляющие решения и рекомендации по устранению аварийных ситуаций, очистке грунтов от нефтяных загрязнений и т.д.

Таким образом, технологический и эколого-геологический мониторинг вдоль трасс нефтепроводов позволяет не только вовремя выявлять негативные воздействия и нарушения трубопроводов, но и своевременно устранять их.

ВЫВОДЫ

1. Отсутствие какого-либо одного универсального метода очистки грунтов от нефтяных загрязнений обусловливает необходимость разработки рациональной комплексной схемы последовательного применения отдельных методов локализации, деструкции и удаления нефтяных загрязнений.

2. Рациональные схемы очистки грунтов от нефтяных загрязнений вдоль трасс нефтепроводов должны строиться с учетом геологического строения массива, геокриологических условий, особенностей нахождения форм углеводородов в массиве и их количественного содержания.

3. С целью недопущения потенциального загрязнения нефтью геологической среды необходимо большее внимание уделять превентивным мероприятиям, соблюдению требований нормативных документов при строительстве и эксплуатации нефтепроводов.

4. При эксплуатации нефтепроводов существенную роль в их сохранности и в исключении нефтяных загрязнений геологической среды играет система мониторинга состояния трасс.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Якуцени С.П., Арчегов В.Б. Арчегов И.Б. Комплексная рекультивация нефтезагрязненных земель и проблемы государственного контроля на территории Северо-Западного федерального округа России // Труды Международной научной конференции «Экогеология-2003», г. Санкт-Петербург, 6–10 октября 2003 г. СПб: Изд-во СпбГУ, 2003. С. 112–124.

- Буланова А.В., Грецкова И.В., Муратова О.В. Исследование сорбционных свойств сорбентов, применяемых для очистки почв от нефтяных загрязнений // Вестник СамГУ. Естественнонаучная серия. 2005. № 3 (37). С. 150–158.

- Аренс В.Ж., Саушин А.З, Гридин О.М., Гридин А.О. Очистка окружающей среды от углеводородных загрязнений. М.: Интербук, 1999. 371 с.

- Королев В.А. Рациональные схемы очистки и восстановления геологической среды техногенно нарушенных территорий // Материалы Общероссийской научно-практической конференции «Инженерно-экологические изыскания – нормативно-правовая база, современные методы и оборудование», г. Москва, 27–28 февраля 2019 г. (под ред. К.С. Висхаджиева). М.: ИГИИС, 2019. С. 30–42.

- Желязко В.И., Лагун Т.Д. Мелиорация, рекультивация и охрана земель. Горки: БГСХА, 2016. 276 с.

- Бородавкин П.П., Ким Б.И. Охрана окружающей среды при строительстве и эксплуатации магистральных трубопроводов. М.: Недра, 1981. 160 с.

- СП 25.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 2.02.04-88). Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах. М.: Минрегион России, 2012.

- Королев В.А. Очистка и восстановление геологической среды. М.: ООО «Сампринт», 2019. 430 с.

- СП 47.13330.2016 (актуализированная редакция СНиП 11-02-96). Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. М.: Стандартинформ, 2017.

- Королев В.А. Мониторинг геологических, литотехнических и эколого-геологических систем. М.: КДУ, 2015. 416 с.

- Королев В.А. Очистка грунтов от загрязнений. М.: МАИК «Наука/Интерпериодика», 2001. 365 с.

- О состоянии окружающей природной среды Российской Федерации в 1998 году: государственный доклад от 30.12.1998 № 349. М.: Государственный комитет РФ по охране окружающей среды. 2000. 498 с. URL: http://www.wdcb.ru/mining/obzor/Doc_1998/Contents.htm.

- Каменщиков Ф.А., Богомольный Е.И. Нефтяные сорбенты. Москва – Ижевск. 2005. 268 с.

- Пендин В.В., Ганова С.Д. Геоэкологический мониторинг территорий расположения объектов транспорта газа в криолитозоне. М.: ОАО «ПНИИИС», 2009. 260 с.

Журнал остается бесплатным и продолжает развиваться.

Нам очень нужна поддержка читателей.

Поддержите нас один раз за год

Поддерживайте нас каждый месяц