Инженерно-геологические особенности массивов гранитоидов Северо-Восточного Забайкалья

Барыкина Ольга Сергеевнастарший научный сотрудник кафедры Инженерной и экологической геологии, геологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносоваbarykinaos@my.msu.ru

Барыкина Ольга Сергеевнастарший научный сотрудник кафедры Инженерной и экологической геологии, геологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносоваbarykinaos@my.msu.ru Зеркаль Олег Владимировичведущий научный сотрудник кафедры Инженерной и экологической геологии, геологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносоваigzov@mail.ru

Зеркаль Олег Владимировичведущий научный сотрудник кафедры Инженерной и экологической геологии, геологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносоваigzov@mail.ru Самарин Евгений Николаевичпрофессор кафедры Инженерной и экологической геологии геологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, д.г.-м.н., главный редактор журнала «ГеоИнфо»samarinen@mail.ru

Самарин Евгений Николаевичпрофессор кафедры Инженерной и экологической геологии геологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, д.г.-м.н., главный редактор журнала «ГеоИнфо»samarinen@mail.ru Северо-Восточное Забайкалье – обширный среднегорный регион, расположенный в южной части Сибири севернее и восточнее озера Байкал. Этот регион находится на стыке двух крупных литосферных структур – Байкальской рифтовой системы и Сибирского кратона, характеризуется высокой тектонической активностью и сейсмичностью (с магнитудами до 8.0), контрастным рельефом. Климат региона резко континентальный – с суровой продолжительной зимой и умеренно теплым летом. Расположение горных хребтов способствует проникновению масс холодного арктического воздуха. В геологическом отношении рассматриваемая территория располагается в пределах Ангаро-Витимского гранитоидного ареал-плутона. Суровость климата, высота и расчлененность рельефа, пестрота состава горных пород и их трещиноватость, вертикальная и горизонтальная подвижность блоков земной коры обусловили интенсивное развитие процессов древнего и современного выветривания – как площадного, так и линейного – по разломам и зонам трещиноватости. Интенсивное выветривание как характерная особенность региона приводит к тому, что массивы гранитоидов распадаются сразу на дресву и песок, не давая промежуточных продуктов разрушения – глыб и щебня. В представленной статье приведены результаты изучения массивов гранитоидов в Северо-Восточном Забайкалье.

Введение

Территория Северо-Восточного Забайкалья приурочена к Байкальской рифтовой зоне и представляет собой регион с контрастным среднегорным рельефом. Орографически регион характеризуется чередованием альпинотипных горных хребтов и межгорных впадин (рис. 1), соединяющихся узкими сквозными долинами. Для Северо-Восточного Забайкалья характерна высокая тектоническая активность с широким развитием разломов и высокая сейсмичность (9 баллов) [9]. Климат региона резко континентальный – с суровой продолжительной зимой и умеренно теплым летом [8]. Расположение горных хребтов способствует проникновению масс холодного арктического воздуха. Все эти факторы формируют благоприятные условия для развития процесса выветривания – как площадного, так и линейного – по разломам и зонам трещиноватости.

В геологическом отношении рассматриваемая территория располагается в пределах Ангаро-Витимского гранитоидного ареал-плутона [2, 3, 7], сложенного породами каменноугольного возраста – гранитами биотитовыми (рис. 2а), светло-серыми, розовыми, от мелко- до крупнокристаллических, часто порфировидными (рис. 2б).

В порфировидных разностях вкрапленники представлены микроклином, редко – плагиоклазом или кварцем. Размер вкрапленников от 1 до 10 см. Иногда граниты характеризуются отчетливой гнейсовидной полосчатой текстурой, что определяет анизотропию их физико-механических свойств.

Гнейсовидная текстура с линейным расположением минералов, прежде всего слюды, снижает устойчивость пород в массиве, особенно в зоне выветривания. Это создаёт условия для развития пологопадающих пластовых трещин, что приводит к формированию в породе плитчатой отдельности [10]. Вне зон трещиноватости и выветривания, массивы гранитоидов характеризуются высокой прочностью.

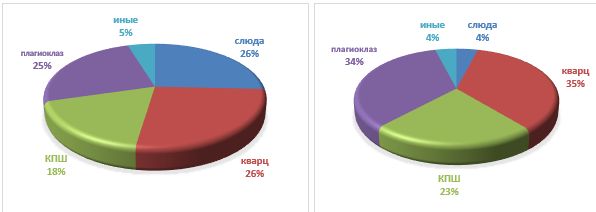

По минеральному составу граниты очень разнообразны (рис. 3). Максимальное процентное содержание, как правило, у кварца, в среднем 26-35%, далее идет плагиоклаз – 25-34%, микроклин составляет 18-23%, а биотит – 4-26%.

Высокая сейсмичность и сложная история геологического развития повлияли на формирование сети разломов. Рассматриваемый район представляет собой сильно деформированный блок земной коры с разнообразными по кинематическому типу тектоническими нарушениями [2].

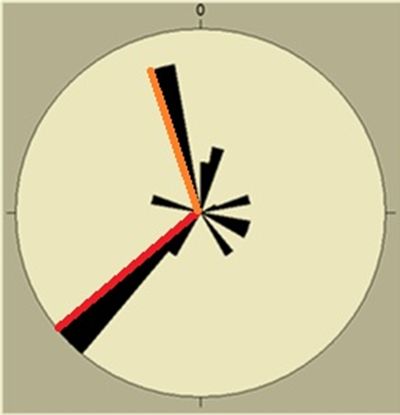

Формирование разломно-блоковой структуры этого участка происходило под воздействием сдвиговых и растягивающих региональных напряжений. Наиболее активные тектонические движения приурочены к зоне сочленения Перевального и Ангараканского разломов [4, 6]. Основной дизъюнктивной структурой района является Перевальный разлом, который представляет собой левый взбросо-сдвиг с падением сместителя в юго-западном направлении с углом падения 80° (рис. 4). К этому разлому приурочена система трещин наибольшей интенсивности, которая имеет элементы залегания, соответствующие элементам залегания сместителя Перевального разлома (рис. 4). Вторая наиболее значимая система крутопадающих с углом падения 72° на северо-запад трещин, по-видимому, соответствует элементам залегания сместителя Ангараканского разлома.

Помимо отмеченных двух основных систем трещин было выделено еще несколько менее проявленных систем трещин, тяготеющих, по-видимому, к оперяющим разломам более низкого порядка.

Часто зоны тектонических нарушений представлены не отдельными трещинами, а достаточно широкими зонами дробления мощностью до нескольких метров, в пределах которых массивы гранитов разрушены до дресвы и разнозернистого песка. Для данной территории характерно три типа тектонических зон, сложенных [1]:

1) сильновыветрелыми до состояния песка, дресвы, щебня и реже глины водопроницаемыми породами;

2) умеренно выветрелыми и катаклазированными до дресвяно-щебнисто-глыбового состояния полупроницаемыми породами;

3) слабовыветрелыми и сильнотрещиноватыми с наличием полостей, полупроницаемыми породами.

Суровость климата, высота и расчлененность рельефа, пестрота состава горных пород и их трещиноватость, вертикальная и горизонтальная подвижность блоков земной коры обусловили интенсивное развитие процессов древнего и современного выветривания на рассматриваемом участке. Интенсивное выветривание как характерная особенность региона приводит к тому, что массивы гранитоидов распадаются сразу на дресву и песок, не давая промежуточных продуктов разрушения – глыб и щебня. Необходимо отметить, что в розово-серых гранитах, за счет высокого содержания кварца, изменение пород идет больше по линии дезинтеграции, чем по линии изменения химического состава.

В зоне выветривания трещины обычно расширены и нередко достигают ширины 0,3-0,5 и даже 1 м, глубиной до нескольких метров. Часто трещины открытые. Скорости выветривания в большей степени зависят от структуры и минерального состава пород. Наиболее крепкими являются мелкокристаллические и светлоокрашенные разности гранитов, наиболее слабыми – крупнокристаллические, порфировидные. Генетические особенности массивов гранитоидов определяют их физико-механические свойства и поведение в зонах разломов. Выветривание гранитов происходит сравнительно быстро. При их разрушении образуются россыпи крупных обломков более или менее сглаженной формы. Мощность элювия на относительно горизонтальных поверхностях обычно 1,5-2 м, но местами достигает 4-5 м и более.

В ряде случаев зоны тектонических нарушений представлены не отдельными трещинами, а достаточно широкими зонами дробления (до нескольких метров), в пределах которых массивы гранитов являются разрушенными до дресвы и разнозернистого песка (рис. 5).

Интенсивное выветривание привело к формированию разнообразной по составу и строению линейной коры выветривания. При исследовании было выделено пять типов [1]:

1) граниты со слабой тектонической трещиноватостью (рис. 5а), но с плотной сетью трещин отдельностей криогенного происхождения, на вид монолитные, устойчивые в массиве, в сухом состоянии легко разрушаются под динамической нагрузкой на дресву, щебень и песок;

2) граниты трещиноватые, слабо разрушенные до состояния щебня, в меньшей степени дресвы, песка и глины;

3) граниты, разрушенные до состояния дресвы (рис. 5б), умеренно дезинтегрированные местами до песка и глины, каолинизированные, слабо ожелезненные;

4) граниты сильно выветрелые (рис. 5в), осложненные милонитами и катаклазитами, с гнездами каолина, ожелезнения, с пестрой текстурой;

5) граниты, полностью разрушенные до состояния каолиновой глины с зернами кварца, со слоистой текстурой, фон коричневато-красный со светло-розовыми включениями.

Вместе с тем, необходимо отметить, что выделенные зоны характеризуют не столько зону выветривания, для которой не типичны милониты и катаклазиты, сколько зону тектонического меланжа, для которой наиболее характерны высокотемпературные новообразования.

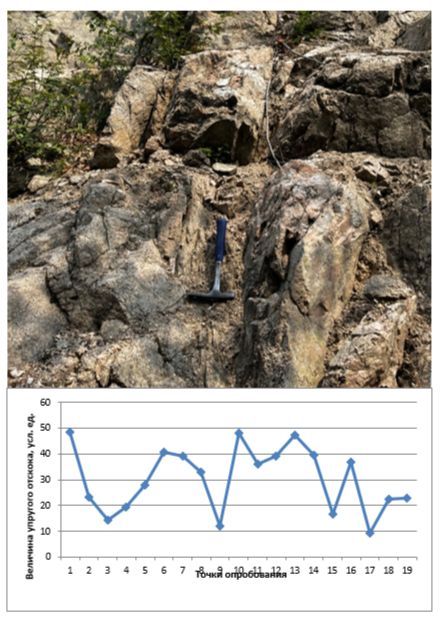

Для приближенной количественной характеристики изменения прочности пород в выветрелых зонах разрывных нарушений (рис. 6а) был использован метод неразрушающего контроля - склерометр (молоток Шмидта), который позволяет на основании полученных показаний отскока по цифровой шкале склерометра и графиков корреляции определить прочность пород в массиве. Опробование проводилось перпендикулярно простиранию зон разрывных нарушений. В линейных зонах выветривания было выявлено (рис. 6б) значительное падение значений упругого отскока, что указывает на снижение показателей прочности.

Массивы гранитоидов многократно подвергались тектоническим воздействиям, что отразилось на развитии разнообразных систем трещин – выделяется до десяти систем трещин [5], 70% которых – крутопадающие и около 30% – пологопадающие. Наиболее развиты трещины ССВ и ЗСЗ простирания. Они имеют значительную длину как по простиранию, так и по падению; угол падения их близок к вертикальному (79-80°). Вдоль бортов долин по ним часто идет процесс отседания блоков пород высотой до 15 м. Трещины отрыва имеют ломанную линию разрыва пород и меняют пространственную ориентировку как по падению, так и по простиранию [5]. Стенки их обычно шероховатые. Ширина трещин колеблется от 1 мм до 0,2 м, 40-50% трещин выполнены дресвяным материалом или глинкой трения. Большое распространение имеют крутопадающие трещины скола, а также пологопадающие трещины надвигового (взбросо-надвигового) типа и трещины межслоевого скольжения, сопровождаемые маломощными зонами брекчий. Плоскости трещин скола обычно ровные, протяженные, часто несут следы притертости и зеркала скольжения (рис. 7).

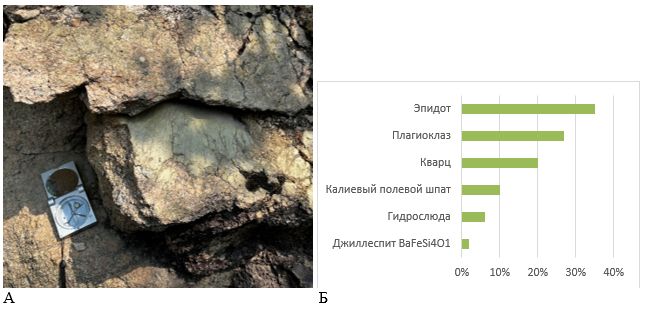

Крутопадающие трещины имеют зеленовато-серый заполнитель, плотный, с явными зеркалами скольжения, не царапается ножом (твердость 6-7). Проведенный рентгенодифракционный количественный анализ (выполнен В.Л. Косоруковым) показал следующий минеральный состав: эпидот – 35%, плагиоклаз – 27%, кварц – 20%, калиевый полевой шпат – 10%, гидрослюда – 6% и др. Вероятнее всего за счет движения флюида по трещинам произошел процесс замещения минералами группы эпидота кальцийсодержащих породообразующих минералов - в нашем случае плагиоклаза.

Заключение

В геологическом отношении рассматриваемая территория располагается в пределах Ангаро-Витимского ареал-плутона, слагаемого массивами гранитоидов. Регион характеризуется высокой сейсмичностью и активными тектоническими движениями, приведшими к формированию крупных разрывных нарушений с приуроченными к ним зонами повышенной трещиноватости. Наибольшим распространением, помимо трещин отдельности, пользуются крутопадающие трещины северо-восточного и северо-западного простирания, соответствующие направлению основных дизъюнктивов. Именно по таким ослабленным зонам происходит активное выветривание. Характерной особенностью региона является, помимо линейного, интенсивное площадное выветривание, при котором массивы гранитов распадаются сразу на дресву и песок, не давая промежуточных продуктов разрушения – глыб и щебня. В розово-серых гранитах за счет более высокого содержания кварца изменение пород идет больше по линии дезинтеграции, чем по линии изменения химического состава. Процессы изменения пород в приповерхностной зоне приводят к ряду негативных изменений свойств (разуплотнению, снижению прочности, повышению деформируемости). Изучение и прогноз развития процессов выветривания необходим при проектировании и эксплуатации сооружений, оценке устойчивости склонов, прогнозе развития геологических и инженерно-геологических процессов.

Список литературы

- Барыкина О.С., Зеркаль О.В., Самарин Е.Н., Пензев А.П., Новиков П.Н. Массивы гранитоидов северо-восточного Забайкалья, и процессы в них протекающие. Сергеевские чтения. Массивы грунтов как жизнеобеспечивающий ресурс общества. Выпуск 26. Материалы годичной сессии Научного совета РАН по проблемам геоэкологии, инженерной геологии и гидрогеологии (27-28 марта 2025 г.). Т. 26. Издательство Геоинфо. Москва: 2025. С. 133–136.

- Геология зоны БАМ. – Л.: Недра, 1988, т. 1. Геологическое строение.

- Геология зоны БАМ. – Л.: Недра, 1988, т. 2. Гидрогеология и инженерная геология.

- Геология и сейсмичность зоны БАМ (от Байкала до Тынды). Глубинное строение. - Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1984.

- Инженерная геология СССР. В 8-ми томах. Том 3. Восточная Сибирь. Издательство Московского университета, М., 1977, 657 с.

- Лунина О.В. Цифровая карта разломов для плиоцен-четвертичного этапа развития земной коры юга Восточной Сибири и сопредельной территории Северной Монголии//Геодинамика и тектонофизика. - 2016. - Т. 7. - №3. - С. 407-434.

- Митрофанова Н.Н., Болдырев В.И., Коробейников Н.К., Митрофанов Г.Л. и др. Государственная геологическая карта Российской Федерации. Масштаб 1:1000000 (третье поколение). Серия Алдано-Забайкальская. Лист О-49-Киренск. Объяснительная записка. - СПб.: Картфабрика ВСЕГЕИ, 2012.

- Природные условия зоны освоения БАМ. – М.: Изд-во МГУ, 1981.

- Солоненко В.П. Сейсмогеологические условия зоны строительства БАМ. – Иркутск, 1981.

- Хлыстов П.А., Хороших В.В. и др. Геологическое строение, гидрогеологические условия и инженерно-геологические условия района Северо-Муйского тоннеля. Листы О-49-143-Б, Г (а,б), -144-А, В (а, б). Отчет Итыкитской партии о результатах ГСР-50, ГГ и ИГС-50 и ГСР-10 за 1985-1988 гг. - Северобайкальская ГРЭ, 1988.

Журнал остается бесплатным и продолжает развиваться.

Нам очень нужна поддержка читателей.

Поддержите нас один раз за год

Поддерживайте нас каждый месяц