Новые возможности EngGeo. Интервью с разработчиками и пользователями

Ананко Виктор НиколаевичИздатель журнала «ГеоИнфо», главный редактор портала geoinfo.ruinfo@geoinfo.ru

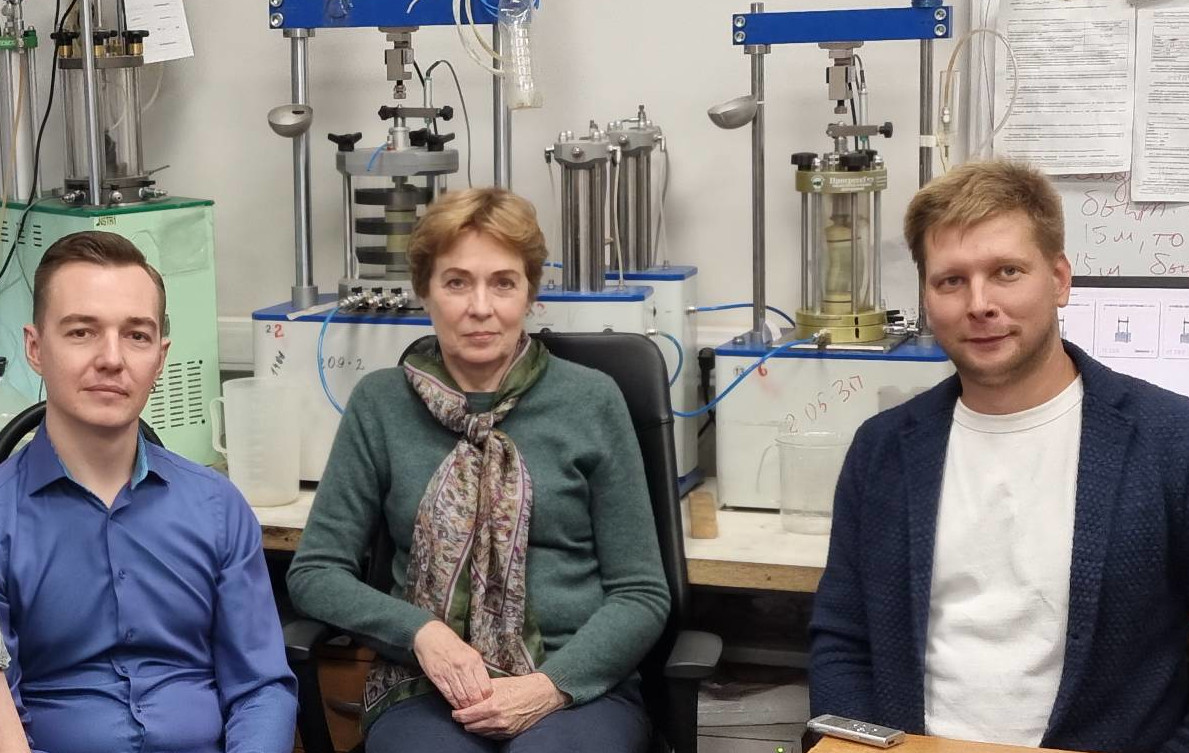

Ананко Виктор НиколаевичИздатель журнала «ГеоИнфо», главный редактор портала geoinfo.ruinfo@geoinfo.ruПрограммный комплекс EngGeo является на сегодняшний день одним из наиболее популярных среди специалистов инженеров-геологов. Его возможности позволяют значительно облегчить обработку полевых и лабораторных данных. Главный редактор «ГеоИнфо» встретился с разработчиком программного комплекса Татьяной Мелиховой и с доцентом геологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Анатолием Мирным, который принимал участие в создании геотехнического модуля EngGeo. Встреча проходила в грунтовой лаборатории «Горизонт», недавно ставшей пользователем программного комплекса. Эту организацию представляла заместитель генерального директора по геологии Лидия Аверина.

Мы поговорили не только об EngGeo, но и о ситуации в строительной отрасли, о нормативных документах, о новых разработках НПП «Геотек» и многом другом.

Ред.: В условиях действующих санкций в отношении нашей страны, ответственность и объем задач российских разработчиков программного обеспечения значительно выросли. Ведь им стало необходимо выступить на первой линии импортозамещения и не дать строительному комплексу откатиться на годы назад, лишись функционала западных программных комплексов. Татьяна Юрьевна, скажите, пожалуйста, что меняется в ПО EngGeo в это сложное время?

Т.М.: Конечно, круг задач, требующих срочного решения, с весны 2022 года значительно расширился и усложнился. Самое главное, многим нашим заказчикам, в частности, ряду оборонных предприятий, потребовалась российская база данных для хранения информации. Если ранее мы предоставляли возможность работать с базой данных MSSQL для крупных организаций и базой данных Access для компаний с 2-3 пользователями, то в связи с последними событиями мы реализовали возможность хранения информации в базе данных российского производителя Postgres SQL. Одновременно, кстати, мы получили дополнительный профит в виде возможности заявить наш программный продукт в реестр российских производителей.

Ред.: Вы уже почувствовали на себе какие-то сложности, связанные с санкциями и проблемами у строителей?

Т.М.: Пока никаких сложностей мы не ощутили. Производственная и коммерческая активность наших пользователей не снижается, появляются новые клиенты. Но надо сказать, что кризис, который испытывала строительная отрасль в 2014 году, мы ощутили лишь спустя 12-18 месяцев. Поэтому, возможно, 2023 год будет для нас непростым. Но загадывать не будем. Если на строительство будут по-прежнему выделяться огромные бюджетные деньги, как это происходит в настоящее время, а строители будут как и раньше делиться с проектировщиками и изыскателями, то и у нас все будет нормально.

Ред.: Анатолий, недавно в программном комплексе EngGeo появился геотехнический модуль, в разработке которого вы принимали непосредственное участие. Расскажите, пожалуйста, о его функционале?

А.М.: Вопрос довольно наболевший. Дело в том, что определение параметров нелинейных моделей, которые используются при численном моделировании в абсолютно любом геотехническом программном комплексе, не имеет никакого нормативного обеспечения в нашей стране. И их получение становится чем-то вроде ноу-хау каждой отдельной организации. Поэтому, разрабатывая геотехнический модуль, мы хотели дать сотрудникам лаборатории что-то вроде калькулятора. Чтобы в той же базе, в которой они привыкли работать и получать стандартные результаты, можно было обработать параметры испытаний для получения параметров модели Hardening Soil или Soft Soil. Это значительно упростило работу лабораторий, постоянно сталкивающихся в технических заданиях с необходимостью определения этих значений.

Конечно, надо понимать, что это не панацея и что модуль не может выдать всю таблицу параметров, потому что некоторые из них обрабатываются уже на камеральной стадии для конкретного инженерно-геологического элемента в целом и не могут быть получены для отдельного частного протокола. Поэтому упрощение касается только получения частных значений отдельных параметров нелинейных моделей. Учитывая, что эти две модели очень распространены и реализованы во многих программных комплексах, то хочется верить, что этот модуль пригодится всем, несмотря, например, на уход с российского рынка PLAXIS и некоторых других программных комплексов. По крайней мере, в MIDAS GTS NX эти модели тоже есть.

Ред.: То есть реализована прямая связь между EngGeo и программным обеспечением для геотехнических расчетов, например, от компании МИДАС?

А.М.: Данные портируются не напрямую, ручная работа здесь все же необходима. Однако фактически пользователь MIDAS GTS NX должен просто внести в программный комплекс параметры моделей, большую часть которых можно получить в EngGeo.

Ред.: Лидия, скажите, пожалуйста, какие у вас впечатления от программного комплекса EngGeo? Я знаю, что вы недавно приобрели его.

Л.А.: Действительно, мы недавно приобрели EngGeo с геотехническим модулем. Надо сказать, что первое время у нас были некоторые сложности с использованием программы, не смогли сразу разобраться с функционалом. Обратились к разработчику, Татьяна Юрьевна нам очень помогла, и я уверена, что скоро это станет серьезным подспорьем в нашей работе. У нас в EngGeo должны обрабатываться данные, получаемые с приборов от компаний НПП «Геотек» и «ПрогрессГео».

Ред.: Как это все работает?

А.М.: Логика работы следующая. Любой современный лабораторный прибор представляет собой совокупность большого количества электронных датчиков и нагрузочных устройств. Соответственно, в ходе испытания все, что фиксируется каждым из этих датчиков, записывается в подключенный компьютер в виде большого логфайла с частотой записи примерно 1 раз в 3-5 секунд. Работать с таким массивом данных не то, что неудобно – невозможно. А EngGeo представляет собой модуль интерпретации данных, который позволяет из большой таблицы сделать удобную. То есть на выходе пользователь получает табличку с отдельными частными значениями, кривую, построенную по полученным данным, результат обработки по ГОСТ с учетом погрешности и т.д. А модуль HS – часть этого комплекса интерпретации данных. То есть лаборант может провести испытание и с помощью EngGeo обработать его по ГОСТ 12248, а также определить те параметры, которые в этом документе не упомянуты.

Т.М.: EngGeo читает данные и немного их пропалывает, если можно так выразиться, убирая все лишнее. Программа берет данные с определенным шагом, но если при чтении информации фиксируется какая-то аномалия, например, резкий перепад давления или деформации, этот отрезок испытания читается более подробно, чтобы пользователь мог увидеть нестандартное поведение грунта и понять причины, его вызвавшие. То есть фиксируется и общая закономерность на кривой, и все особенности. И в конечном итоге пользователь получает данные, с которыми удобно работать.

Ред.: Позволяет ли EngGeo обрабатывать результаты с компрессионных приборов, установленных в морозильных камерах?

Т.М.: Да, этот функционал, конечно, есть. Программа позволяет определять коэффициент деформации при оттаивании, модуль деформации мерзлого грунта.

Ред.: Не могу не спросить, что происходит сейчас с нормативной базой в области лабораторных испытаний грунтов, и как вы оцениваете происходящие изменения?

Т.М.: Это, конечно, больная тема. Изменения происходят постоянно. У нас, наверное, около 40% времени уходит именно на учет нововведений в нормативной документации в программе. Последнее изменение – расчет для испытаний крыльчаткой, что потребовало от нас очередных дополнений, которые появятся в ближайшем релизе EngGeo. Много времени ушло на учет требований ГОСТ 12248 «Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости», который в обновленной версии был разделен на несколько отдельных ГОСТов и потребовал внесения серьезных изменений в работу программного комплекса.

Сейчас наша новая головная боль – это новый ГОСТ на графические обозначения в инженерной геологии. Это, правда, не относится к лабораторным испытаниям, а касается построения разрезов. Но я пока даже не знаю, как мы с ним справимся. Дело в том, что там условные обозначения приняты в цвете, причем с огромной палитрой. И, на мой взгляд, если разрез нарисовать в таком виде, это будет больше напоминать хвост павлина, нежели рабочий чертеж.

А.М.: Хочу добавить, что главная проблема наших нормативных документов заключается в их неконкретности. Причем это касается многих важных вещей. Условно, написано, что надо делать так, но по особому заданию можно сделать иначе, а если есть дополнительное указание в программе работ – то возможен третий вариант исполнения, а в случае требований от организации, осуществляющей научно-техническое сопровождение, возможет и четвертый вариант. И это очень сбивает с толку, потому что, на мой взгляд, любые нормативные документы пишутся для проектирования сооружений нормального уровня ответственности. То есть тех, которые не требуют привлечения специальных организаций, наукоемких исследований и пр. Для этих случаев все должно быть предельно однозначно и понятно исполнителям. Собственно, советские нормативы создавались именно по такому принципу. А каждый уникальный случай требовал уже привлечения специализированных организаций, работы научно-исследовательских институтов, разработки специальных технический условий и т.д. У нас же сейчас получается, что в нормативных документах пытаются прописать все сразу, включая уникальные сооружения, с которыми обычная производственная лаборатория никогда в жизни не столкнется. Конечно, это ужасно неудобно.

Я знаю, что в этом плане многие хвалят СП 2018 года на гидротехническое строительство. Но у меня и к нему есть определенные претензии. В частности, в нем (а это документ для проектировщиков!) прописаны режимы проведения испытаний – методы определения параметров переуплотнения, методы проведения трехосных испытаний и т.д. По этому же пути со своими нормативными документами пошли Росатом, РЖД. И у нас существует несколько параллельных систем нормативных документов, не желающих объединяться. Я не понимаю, почему нельзя было вместо этого подключиться к разработке ГОСТ 12248 и обозначить в нем требования, которые устроят гидротехников и представителей других отраслей.

Ред.: Основной разработчик автоматизированного оборудования – НПП «Геотек» – сейчас начинает выпускать линейки специализированного оборудования. Это АСИС Про и АСИС Спец. Скажите, пожалуйста, EngGeo работает с данными, получаемыми с этих приборов?

Т.М.: По АСИС Про мы взаимодействуем в рамках испытаний по ГОСТ, по другим стандартам – пока нет. Но у нас есть в планах сделать поддержку и этих испытаний, выполняемых на приборах этих двух линеек. Это новая серия оборудования, она, насколько мне известно, пока выпускается штучно и еще мало представлена в лабораториях. Эти новые приборы, в частности, позволяют давать нагрузки до 20 МПа, рассчитывать коэффициент переуплотнения и другие параметры для грунтов с большой глубины.

Ред.: Анатолий, а каким лабораториям и для каких целей вообще бывают нужны такие сложные и дорогостоящие приборы? В чем их отличие по сравнению с предыдущими поколениями?

А.М.: Компания «Геотек» все время стремится стать лучше. Увеличить точность измерений, расширить диапазон измеряемых величин. Но в то же время основная линейка приборов АСИС Стандарт предназначена для обычных производственных лабораторий, специализирующихся на стандартных испытаниях по ГОСТ. А вот приборы линейки АСИС Про и АСИС Спец если не уникальные, но по крайней мере редкие. Запросы на испытания, которые можно выполнить только на них, приходят в лаборатории достаточно редко. Например, испытания крупнообломочных или скальных грунтов, сильно превышающие по точности требования нормативных документов, испытания мерзлых грунтов в нестандартных режимах.

Кроме того, ряд приборов создаются под утвержденные новые стандарты. В частности, под новые ГОСТы разрабатывается прибор трехосного сжатия для испытаний мерзлых грунтов, в серию пойдет прибор простого сдвига, под который в следующем году должен выйти соответствующий стандарт. Иными словами, эти серии приборов предназначены для расширения функциональных возможностей лаборатории.

Например, давайте сравним прибор простого сдвига и привычный нам одноплоскостной срез. В последнем нельзя испытывать текучепластичные грунты, потому что они выдавливаются в зазор. Трехосные приборы не подходят для этих испытаний, потому что невозможно собрать образец такой консистенции. Для этого подходит только прибор простого сдвига. А на объектах, даже самых обычных, такой грунт легко можно встретить.

Ред.: Татьяна Юрьевна, знаю, что все еще много пользователей, которые устанавливают пиратскую версию EngGeo. С какими проблемами они сталкиваются?

Т.М.: Если поговорить с любым руководителем полевой или камеральной группы, которые всерьез пользуются EngGeo, они скажут, что без регулярного контакта с разработчиками, работать весьма сложно. Постоянно случаются нестандартные ситуации, появляются новые приборы. Кроме того, пиратская версия может быть безнадежно устаревшей. Ведь, как я уже говорила выше, регулярно выходят новые обновления в связи с постоянными изменениями в нормативной базе. Более того, в интернет часто попадают триальные версии, в которых изначально много ошибок, потому что они создавались не для работы, а для тестирования.

Поэтому я обращаюсь ко всем пользователям, которые все еще пользуются пиратской версией – переходите на лицензию. Это быстро себя окупит, а работать станет гораздо проще и удобнее. И главное – вы будете застрахованы от ошибок в отчетах.

Беседовал Виктор Ананко.

Журнал остается бесплатным и продолжает развиваться.

Нам очень нужна поддержка читателей.

Поддержите нас один раз за год

Поддерживайте нас каждый месяц