Беседа об инновациях и технологическом развитии СРТ. Часть 3

Захаров Михаил СергеевичПрофессор Национального открытого института, Санкт-Петербург, канд. геолого-минерал. наук, почётный изыскатель РФzhmike@mail.ru

Захаров Михаил СергеевичПрофессор Национального открытого института, Санкт-Петербург, канд. геолого-минерал. наук, почётный изыскатель РФzhmike@mail.ruВ третьей части беседы о СРТ продолжен разговор об интерпретационных процедурах, приложимых к результатам статического зондирования, и о возможностях решения различных задач для характеристики и оценки различных грунтов на основе как оригинальной методики использования электронных таблиц, так и модельной интерпретации, предлагаемой проф. Робертсоном и рядом других исследователей в странах, где этот метод получил широкое распространение. Заканчивается данный материал рассмотрением обобщённых классификаций для песчаных и глинистых массивов грунтов.

В третьей части беседы о СРТ продолжен разговор об интерпретационных процедурах, приложимых к результатам статического зондирования и о возможностях решения различных задач для характеристики и оценки состояния и свойств различных грунтов на основе как оригинальной методики использования электронных таблиц, так и модельной интерпретации, предлагаемой проф. Робертсоном и рядом других исследователей в странах, где этот метод получил широкое распространение.

Следует подчеркнуть, что черновая работа интерпретатора вряд ли заинтересует конечного потребителя, хотя она требует специальной подготовки и занимает довольно много времени. Основу такой обработки составляют цифровые файлы первичных параметров зондирования, тщательно проверенные и очищенные от технологических сбоев в ходе зондирования.

Наибольший интерес вызывают аналитические процедуры, графические построения и практические выводы, которые представляет интерпретатор по материалам зондирования, при этом для полного использования результатов зондирования необходимо привлечение всех данных инженерно-геологических исследований, выполненных на объекте и достаточно глубокое знание истории формирования исследуемого геологического разреза.

Следует отметить, что обобщающие оценки грунтов по результатам зондирования должны всегда строиться с учётом вероятностного характера распределения параметров зондирования и обоснованного выбора представляющих статистических параметров. Кроме того, такие оценки, с одной стороны, должны иметь точную региональную привязку, с другой, – учитывать обширный международный опыт применения данного метода.

Для региональной характеристики и сравнения выделенных стратиграфо-генетических подразделений, вероятно, достаточно средних значений с учётом стандартной ошибки или модальных значений, но для выбора расчётных значений лобовых и боковых показателей следует использовать средние значения, уменьшенные по методу доверительных пределов на погрешность определения генерального среднего при различных уровнях надёжности с учётом среднеквадратического отклонения и количества отсчётов в испытуемых интервалах.

Для определения погрешности генерального среднего ε обычно используется модель распределения Стьюдента и табличные значения t-критерия Стьюдента для выбранной доверительной вероятности или надёжности (90, 95 или 99% в зависимости от задачи и ответственности принимаемых конструкторских решений).

При использовании таблиц Excel указанные значения всегда можно взять при расчёте описательных статистик (табл. 1).

|

Моренная толща – пески и суглинки с включением гравия и валунов |

|

|

Среднее |

2,89 |

|

Стандартная ошибка |

0,21 |

|

Медиана |

1,90 |

|

Мода |

0,75 |

|

Стандартное отклонение |

2,80 |

|

Дисперсия выборки |

7,81 |

|

Эксцесс |

2,59 |

|

Асимметричность |

1,77 |

|

Интервал |

11,81 |

|

Минимум |

0,48 |

|

Максимум |

12,29 |

|

Сумма |

497,93 |

|

Количество отсчётов |

172 |

|

Погрешность генерального среднего при уровне надежности 95,0% |

0,421 |

|

Коэффициент вариации |

0,97 |

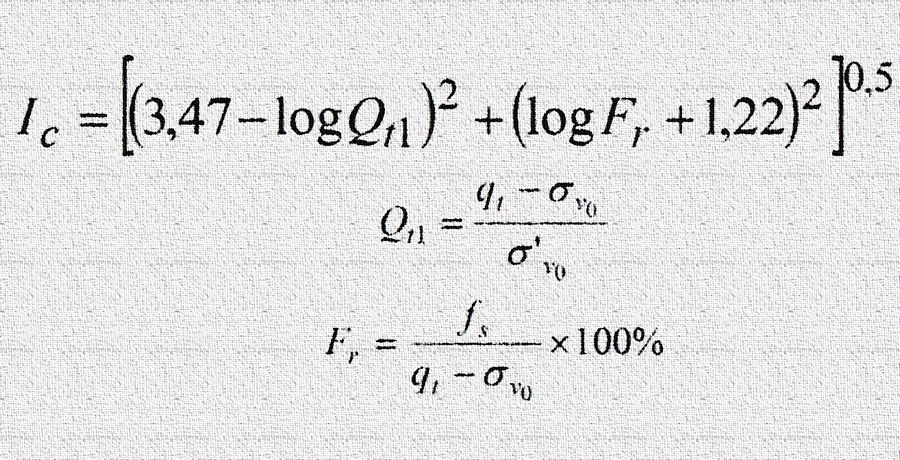

В четвертичных отложениях очень часто для выделенных интервалов коэффициент корреляции между параметрами зондирования и глубиной имеет довольно низкие значения, что часто говорит об неучтённых закономерностях формирования слоя. В этом случае полезно вернуться к выделению границ слоя и соответственно подправить используемую выборку в интерактивном режиме, используя дополнительные границы внутри слоя. Отметим, что программа «Geologismiki», упомянутая выше, не только использует автоматическую разбивку разреза по слоям с учётом литологического коэффициента Ic, но и предоставляет возможность корректировки границ и формирования расчётной выборки в интерактивном режиме c использованием метода скользящего среднего.

Следует отметить, что использование диаграмм проф. Робертсона в российских условиях наталкивается на серьёзные терминологические трудности, за которыми скрываются принципиальные различия в классификационной оценке грунтов. Так, в английском языке нет однозначных аналогов таким чисто русским терминам как супесь и суглинок, а к пылеватым пескам (sand silty) относятся грунты, в которых действительно преобладают песчаные частицы (0,063-2,0 мм) с существенным добавлением алевритовой (пылеватой) фракции (silt) (0,063-0,002 мм), которая по массе превышает глинистую составляющую. На Западе никому в голову не придёт процедура выделения пылеватых песков по норме ГОСТ 25100-97, предписывающей рассматривать такую разновидность грунтов при содержании зёрен (частиц) размером более 0,1 мм в процентах по массе менее 75%! Посему иностранный специалист, да и любой другой здравомыслящий человек, должен крепко задуматься, что представляет собой грунт, называемый в российском ГОСТе пылеватым песком. Что же касается таких разновидностей как супеси и суглинки, то согласно основным британским и американским стандартам это могут быть и алевроглины, и алевриты чистые и песчанистые. При этом песчанистые супеси и суглинки в отечественной терминологии вообще могут относиться к глинистым пескам (sand clayey) и алевропескам (sand silty) при соответствующем соотношении содержаний глинистых частиц (<0,02 мм) и песчаных частиц (0,002-0,063 мм). Обсуждаемые вопросы уже давно служат камнем преткновения при выполнении российскими организациями зарубежных контрактов.

В реальных геологических телах, составленных обломочными породами и формирующихся в пульсационном режиме (озёрные, морские, озёрно-ледниковые, флювиогляциальные, моренные, лёссовые отложения) распределение значений лобовых и боковых сопротивлений для крупных седиментационных циклов скорей всего будет носить нестационарный характер, обусловленный направленностью и частотой смены пульсаций поступления обломочного материала различной крупности в границах определённой фациальной зоны. В пределах каждого лито-стратиграфического комплекса статическое зондирование, в сущности, обнаруживает широкий спектр осадков, находящихся в различном физическом состоянии и различающихся своим деформационным поведением. Это хорошо видно при наложении всей совокупности замеров параметров зондирования в пределах выделяемых слоёв (или инженерно-геологических элементов) на график Робертсона, построенный в координатах qt = f(Rf). Однако при отсутствии замеров порового давления области распределения параметров зондирования могут в значительной степени перекрывать друг друга даже для различных лито - стратиграфических комплексов.

Таким образом, для сравнительного анализа и генетических выводов по материалам зондирования имеет смысл использовать указанные графики и столбчатые диаграммы распределения лобовых сопротивлений в классификационных интервалах, отвечающих идеальной модели прочности однородной грунтовой массы. При этом графики Робертсона, Дугласа и Ольсена, как это неоднократно подчёркивали сами авторы, позволяют не столько точно идентифицировать грунты по составу, сколько качественно оценивать и прогнозировать деформационное поведение грунтов, наиболее адекватно отвечающее некоторому диапазону механического состава. На данных графиках выделенные характеристические зоны отвечают так называемым типам поведения или режима работы грунта – «Soil Behaviour Type». Для зондировочных испытаний грунтов, имеющих дело с неоднородными геологическими разрезами, это положение трудно переоценить. При этом отпадает необходимость прибегать к таким сомнительным оценкам как консистенция грунтов в нарушенном состоянии. Следует подчеркнуть, что подобная комплексная методика анализа результатов зондирования позволяет в полной мере использовать материалы зондирования даже при отсутствии замеров порового давления. Однако применение пьезозондов с камерами порового давления несомненно позволит ещё более углубить предлагаемую методику при уточнении значений лобовых и боковых сопротивлений.

Заканчивается беседа рассмотрением принципов построения и практического применения комплексных классификаций для песчаных и глинистых массивов грунтов. Все построения и выводы привязаны к конкретному геологическому материалу по Северо-Западу России.

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ СТАТЬИ (42 страницы) ДОСТУПЕН В PDF ФОРМАТЕ. СКАЧАТЬ.

Журнал остается бесплатным и продолжает развиваться.

Нам очень нужна поддержка читателей.

Поддержите нас один раз за год

Поддерживайте нас каждый месяц