Ќ≈∆ƒјЌ»Ќ ј. Ёколого-технологические услови€ золоторудного месторождени€ Ќежданинское (—еверо-¬осточна€ якути€)

Ўац ћарк ћихайлович¬едущий научный сотрудник »нститута мерзлотоведени€ им. ѕ.». ћельникова —ќ –јЌ (»ћ«), к.г.н.mmshatz@mail.ru

Ўац ћарк ћихайлович¬едущий научный сотрудник »нститута мерзлотоведени€ им. ѕ.». ћельникова —ќ –јЌ (»ћ«), к.г.н.mmshatz@mail.ru —ериков —ергей »вановичЌаучный сотрудник »нститута мерзлотоведени€ им. ѕ.».ћельникова —ќ –јЌgrampus@mpi.ysn.ru

—ериков —ергей »вановичЌаучный сотрудник »нститута мерзлотоведени€ им. ѕ.».ћельникова —ќ –јЌgrampus@mpi.ysn.ru¬ статье освещены современные природные и технологические услови€ освоени€ рудного золотосурьм€ного месторождени€ «Ќежданинское» в —еверо-¬осточной якутии Ц одного из крупнейших в –оссии. ѕоказано, что природные услови€ района экстремально суровы, что в значительной степени сдерживает его развитие. ќтмечено, что освоение месторождени€ серьезно усложн€етс€ также из-за отсутстви€ в –оссии технологий извлечени€ золота из концентрата. Ќеобходимо создание в стране специальных центров по его переработке. ѕодчеркнуто, что на базе месторождени€ вполне реально создание единого центра переработки сложно-компонентных руд и концентратов упорных руд в якутии.

¬ведение

–еспублика —аха (якути€) Ц субъект –оссии, по своим природным услови€м и минеральным ресурсам не имеющий аналогов на планете. ќдновременно он €вл€етс€ важнейшим золотодобывающим регионом страны, располагающим сложившейс€ на прот€жении многих дес€тилетий горнодобывающей промышленностью, крупной подготовленной минерально-сырьевой базой и реальным прогнозным потенциалом дл€ ее развити€ на долгосрочную перспективу.

ќснову экономики –еспублики —аха (якути€) составл€ет промышленность, развитие которой св€зано, прежде всего, с освоением богатейших природных ресурсов. ”дельный вес запасов –еспублики —аха (якути€) в минерально-сырьевом потенциале –оссии составл€ет: по алмазам Ч 82%, по золоту Ч 17%, по урану Ч 61% и др.

ћинерально-сырьева€ база республики по золоту €вл€етс€ одной из наиболее крупных в –оссии, районы его добычи широко распространены на всей территории якутии, однако промышленна€ золотоносность сконцентрирована в восточной и южной якутии, в основном, в бассейнах рек »ндигирка, яна и јлдан.

«апасы золота в республике сосредоточены в 794 месторождени€х, из которых около 67% наход€тс€ в коренном залегании, причем 15% коренного золота пригодно к отработке открытым способом. ”словна€ обеспеченность предпри€тий золотодобычи балансовыми запасами золота составл€ет в целом по –еспублике —аха (якути€) 67 лет, в том числе рудным золотом Ц свыше 200 лет, россыпным Ц34 года [12].

ќпорными объектами развити€ рудной золотодобычи €вл€ютс€ месторождени€ « уранах», «Ќежданинское» и « ючус», где сосредоточены 96,3% золоторудной сырьевой базы по запасам промышленных категорий —2. »з них лишь уранахское месторождение осваиваетс€ относительно полноценно и там имеютс€ резервы наращивани€ золотодобычи за счет вовлечени€ в отработку бедных руд и отвалов с применением кучного выщелачивани€, что расшир€ет потенциал месторождени€ в 2,5 раза. Ќа золоторудных месторождени€х «Ќежданинское» и « ючус» с мышь€ковистыми упорными рудами имеютс€ большие запасы дл€ создани€ крупных предпри€тий с разработкой и внедрением прогрессивных технологий обогащени€ руд.

ћаксимальные объемы золотодобычи в якутии достигали 36 тонн в 1975-76 годах. »з них около 70% приходилось на россыпное и около 30% на рудное золото. ÷ветна€ металлурги€ республики в послесоветский период подверглась воздействию экономического кризиса, выразившемс€ в резком снижении объема производства, в финансовой несосто€тельности и закрытии многих предпри€тий. Ёто, в свою очередь, повлекло за собой серьезные негативные последстви€ Ц отток населени€ из районов, специализирующихс€ на производстве минерального сырь€. Ќедостаточна€ работа по приросту запасов нарушила баланс их погашени€ и прироста, объемы погашени€ стали намного превышать прирост.

¬ последние годы уровень добычи в республике постепенно стабилизировалс€, сформировались крупные и средние предпри€ти€, внос€щие основной вклад в годовые объемы золотодобычи. Ётому способствовало прин€тие в 1998 году ‘едерального «акона «ќ драгоценных металлах и драгоценных камн€х», создавшего работающий механизм кредитовани€ золотодобывающих предпри€тий, движени€ драгоценного металла и т.д. ќднако в св€зи с истощением запасов россыпного золота, снижением качества сырь€ и отсутствием перспектив его воспроизводства, важным условием золотодобычи в республике €вл€етс€ дальнейшее увеличение добычи из коренных месторождений.

ќдним из эффективных подходов €вл€етс€ привлечение новых технологий. ¬ частности, перспективным направлением €вл€етс€ освоение метода кучного выщелачивани€, приобретение модульных фабрик дл€ вовлечени€ в эксплуатацию небольших рудных месторождений и т.д.

ѕерспективы роста добычи золота в республике св€заны с реализацией крупных проектов ќјќ «ѕолюс «олото» по расширению мощностей на уранахском рудном поле, вовлечению в промышленную отработку Ќежданинского и ючусского месторождений. Ќа Ќежданинском месторождении намечаетс€ перестройка всей концепции разработки с переходом на комбинированный способ добычи [4], однако к широкомасштабному освоению пока не приступили.

÷ель насто€щей статьи показать криотехническую и геоэкономическую проблематику на начальной стадии периода освоени€. —тать€ предназначена дл€ студентов и специалистов в области комплексной оценки и освоени€ месторождений полезных ископаемых.

ѕриродные услови€ района месторождени€

ѕриродные услови€ якутии во многих отношени€х характеризуютс€ как экстремальные, и в первую очередь это касаетс€ климата: республика €вл€етс€ самым холодным из обжитых регионов планеты. ћаксимальна€ амплитуда средних температур самого холодного мес€ца Ц €нвар€ и самого теплого Ц июл€ составл€ет 70Ц75°— . —обственно Ќежданинское золоторудное месторождение в административном отношении находитс€ в “омпонском районе –еспублики —аха (якути€), в 160 км к востоку от районного центра Ц п. ’андыга.

Ѕольшую часть территории месторождени€ занимает система горных узлов юго-западных и южных отрогов ¬ерхо€нского хребта, представленного здесь несколькими мощными горными гр€дами, которые служат водоразделами бассейнов рек јлдан, яна и »ндигирка. —реди них выдел€ютс€ Ѕрюнгадинский хребет Ц 2324 м, янско-“укулано-Ѕараинский хребет Ц 2200 м, ’унхадинский хребет Ц 1802 м. ѕлоскогорные массивы района представлены северной оконечностью Ћено-јлданского плоскогорь€, а равнинна€ часть €вл€етс€ продолжением ÷ентральной якутской низменности, котора€ т€нетс€ вверх по долине р. јлдан и ее притоков до начала плоскогорий [1,5,6].

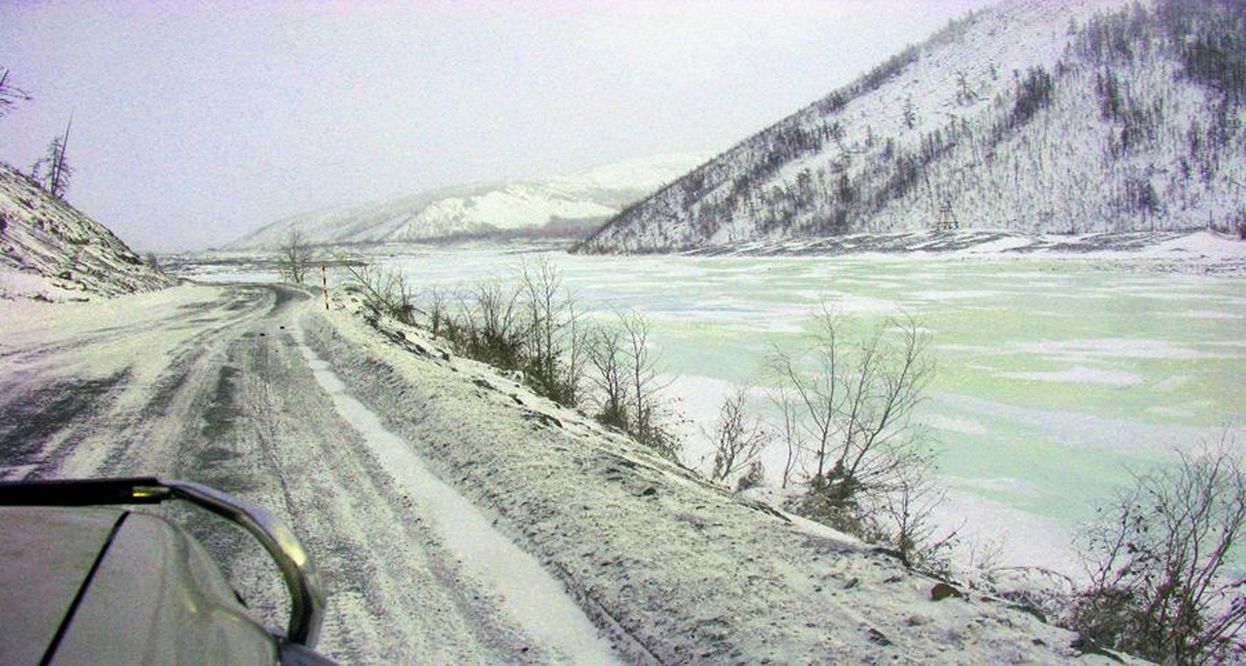

–ельеф района месторождени€ представлен типичным расчлененным среднегорьем с абсолютными отметками водоразделов 1200Ц1900 м и сравнительно узкими, глубоко врезанными долинами с абсолютными отметками 500Ц1150 м (рис.1).

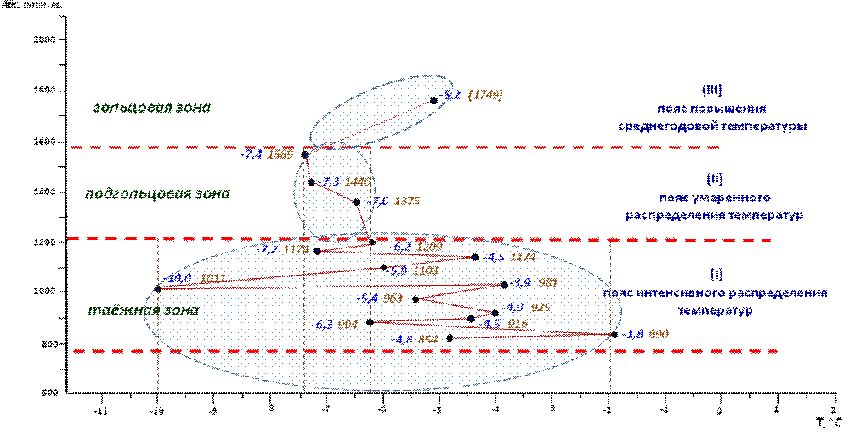

¬ыдел€етс€ три ландшафтных по€са: лесной или таЄжный (высотные отметки 800Ц1200 м), горно-тундровый или подгольцовый (1200Ц1600 м) и гольцовый горных арктических пустынь (более 1600 м, рис. 2), со значительными отличи€ми температур грунтов.

Ќа диаграмме видно, что в интервале высот от 800 до 1200 м распределение температуры пород на глубине 1 м имеет широкий диапазон, т.е. △“max составл€ет 6,1°— (от -3,9 до -10,0°—) и образует, так называемый по€с интенсивного распределени€ температур (I), относ€щийс€ к таЄжной зоне.

Ќа высотах от 1200 до 1600 м этот диапазон сужаетс€ до △“max 1,2°— (от -6,2 до -7,4°—) и формируетс€ по€с умеренного распределени€ температур (II), это подгольцова€ зона и зона альпийских лугов.

ќсобенно показательны температуры пород на вершине скалистого водораздела. «десь среднегодова€ температура имеет более высокое значение -5,2°— по сравнению с расположенными в нижележащие области участками. ƒанна€ область (III), располагающа€с€ выше абсолютных отметок 1600 м, относитс€ к гольцовой зоне, а в целом наблюдаетс€ классическое про€вление закономерности инверсионной (перевернутой) высотной по€сности, когда вместо обычного понижени€ температуры пород выше определенной высоты фиксируетс€ ее повышение.

арьер месторождени€ «Ќежданинское» расположен в межсопочной седловине примерно в двух километрах от русла ручь€ ћал. идерики, в его среднем течении. ѕоверхность в районе карьера слабо задернована, участками покрыта мхом и лишайниками с кедровым стлаником.

лимат района резко континентальный, среднегодовые температуры воздуха колеблютс€ в пределах -10-12°—, а максимальные - +31-+32°—, минимальные -50°—. ѕродолжительность зимы 7Ц8 мес€цев. ќсновна€ часть осадков выпадает в июне-сент€бре, их среднегодовое количество Ц пор€дка 700 мм.

√идрографическа€ сеть района работ принадлежит бассейну р. “ыра, впадающей в р. јлдан. Ѕлижайшие водотоки, на которые может негативно повли€ть отработка месторождени€ и строительство карьера Ц ручьи ћ. идерики и урум, притоки р.“ыра. ¬ зимнее врем€ водотоки полностью перемерзают. ћесторождение находитс€ на северном фланге јллах-ёньской золотоносной полосы в области сопр€жени€ «ападной и ÷ентральной структурных зон синклинори€. ќно приурочено к сводовой части ƒыбинской антиклинали в месте ее пересечени€ региональными субмеридиональным едерикинским, субширотным “ыринским и северо-восточным —унтарским разломами глубокого заложени€.

¬ геологическом отношении верхний €рус разреза сложен породами верхо€нского терригенного комплекса /верхний карбон Ч средн€€ юра; верхний Ч вулканогенной верхнеюрской-меловой толщей [1,5,6,9].

ќруденение локализуетс€ в толще нижне-верхнепермских отложений алевролитового состава, регионально метаморфизованных до начальных ступеней зеленосланцевой фации. —реди них выдел€ютс€ две свиты: нижн€€ Ц джунтагинска€ мощностью 600Ц700 м и верхн€€ Ц дыбинска€ мощностью 1400 м. ƒжунтагинска€ свита €вл€етс€ рудовмещающей. —низу она сложена глинистыми сланцами, переход€щими в песчанистые алевролиты с пластами песчаников. ƒыбинска€ свита образована углистыми алевролитами и глинистыми песчаниками с пластами алевролитов. »зверженные породы не имеют широкого распространени€ и представлены дайковым комплексом: диоритовыми порфиритами и лампрофирами. —вод ƒыбинской антиклинали сильно деформирован и разбит многочисленными разрывными нарушени€ми, соответствующими региональным разломам глубокого заложени€, упом€нутым выше. ќсновными рудовмещающими €вл€ютс€ структуры субмеридиональной ориентировки с крутым падением на запад. Ќа месторождении выделены два основных морфологических типа рудных тел: прот€женные минерализованные зоны дроблени€, сложенные гидротермально измененными катаклазированными и метаморфизованными породами с вкрапленным и прожилково-вкрапленным типом сульфидной минерализации и кварцевые жилы и жильные зоны пестрого строени€.

ќба типа рудных тел в зальбандах сопровождаютс€ минерализованными оруденелыми зонами прожилковани€, приобретающими в узлах сочленени€ штокверкообразный вид. ¬сего насчитываетс€ около 80 крутопадающих рудных тел, из которых 10 основных. –удные зоны имеют длину 270Ц3500 м, мощность 3,9Ц11 м; жилы и жильные зоны соответственно 50Ц340 м и 1,3Ц3,4 м. Ѕолее 90% руды и металлов заключено в рудной зоне є1 длиной 3500 м при средней мощности 11 м. ќбщий размах оруденени€ по вертикали составл€ет 1330 м., при содержание в руде сульфидов до 6%, арсенопирита Ц 3%, пирита Ц 1%, сфалерита Ц 0,9, галенита Ц 0,6, блеклых руд Ц 0,3, халькопирита и пирротина Ц 0,1% [1,2,9]. Ќерудные минералы представлены: кварцем Ц 53%, глинистыми и полевошпатовыми минералами Ц 29%, слюдами Ц 6,8, карбонатами Ц 3, углистым веществом Ц 1,7%. ѕромышленную ценность имеют только золото и серебро, а вредными составл€ющими €вл€ютс€ мышь€к и углерод. «олото встречаетс€ в самородном и св€занном с сульфидами и кварцем состо€нии. –азмер золотин 0,002Ц1,2 мм, пробность 680Ц840, отношение золота к серебру 1:3Ц1:10. —еребро находитс€ в тонкодисперсном и изоморфном состо€ни€х и рассе€но в сульфидах. ¬ районе карьера до глубин его отработки Ц 120 м Ц развиты практически безводные мерзлые толщи горных пород.

¬с€ территории характеризуетс€ сплошным и слабопрерывистым распространением многолетнемЄрзлых пород (ћћѕ). “емпературы горных пород в де€тельном слое во многом завис€т от экспозиции склона, абсолютной отметки, растительного покрова и вещественного состава пород. ѕодошва сло€ ћћѕ грубо повтор€ет дневную поверхность в привершинных и склоновых част€х рельефа. ¬ долинах рек за счЄт формировани€ подрусловых таликов, мощность мерзлоты значительно уменьшаетс€.

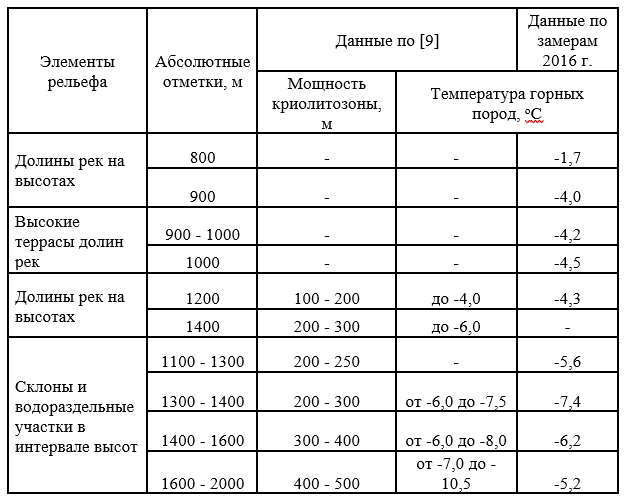

ћощность ћћѕ (табл.1) в районе месторождени€ мен€етс€ от 100Ц150 м на склонах южной до 200Ц210 м на склонах северной экспозиции, а на водоразделах достигает до 400Ц500 м при величине геотермической ступени 29,5Ц40,6 м/град. √лубина сезонного оттаивани€ грунтов неравномерна и зависит в основном от экспозиции участка, характера почвенно-растительного покрова, и обычно не превышает 0,5Ц1,5 м. ¬ пределах русловых отложений современных водотоков сезонное протаивание гораздо значительнее и может достигать 1Ц3 м.

¬ долинах крупных водотоков на отдельных участках русел распространены посто€нные талики, формирующие в зимний период обширные наледи (рис.3). √ораздо шире в пределах русел рек и ручьев развиты сезонные летние таликовые зоны. »з криогенных €влений широко распространены бугры пучени€ высотой до 1,5 м, подземные льды (рис.4), у подножий склонов Ц оползни (рис.5).

“аблица 1. —реднегодовые температуры грунтов на разных уровн€х и элементах рельефа

¬ хоз€йственном отношении земли и угодь€ района работ используютс€ только в охотничьем направлении, а дл€ сельскохоз€йственной де€тельности они не пригодны.

»стори€ реализации проекта

ƒобыча золота на территории –еспублики —аха (якути€) имеет давнюю, практически столетнюю историю. ¬ течение многих лет республика €вл€етс€ одним из ведущих золотодобывающих регионов страны, где ежегодно добываетс€ более 10% золота. ѕо объему добычи по итогам 2018 г. якути€ зан€ла четвертое место в –оссии.

¬ 1963 году в районе месторождени€ Ќежданинское был построен жилой поселок и с этого времени началось детальное геологическое изучение объекта. ¬ 1975 году на месторождении был запущен подземный рудник и перерабатывающа€ фабрика мощностью 180 тыс€ч тонн руды в год. ¬ добычу и переработку были вовлечены легкообогатимые рудные тела, и одновременно проводились экспериментальные технологические испытани€ на упорных рудах. ѕереработка руды осуществл€лась на обогатительной фабрике с опытно-промышленным цехом пирометаллургическим способом переработки золотомышь€ковых концентратов.

«а период с 1974 по 1999 годы из золото-кварцевых руд было добыто около 25 т золота. ќднако опытно-промышленна€ переработка гидрометаллургическим переделом мышь€ковистых руд в г. ѕласт „ел€бинской области оказалась малоэффективной. 1993 году на месторождении уже была создана хороша€ техническа€ база, функционировало горнодобывающее предпри€тие Ч јќ «Ќежданинское золото», а в поселке Ќежданинский проживало более двух тыс€ч человек [1,4,7].

¬ сент€бре 1996 года было создано российско-ирландское предпри€тие, зарегистрированное в форме «јќ «ёжно-¬ерхо€нска€ горнодобывающа€ компани€». ѕо услови€м заключенного соглашени€, ирландска€ сторона должна была подготовить технологию разработки Ќежданинского месторождени€, а также профинансировать строительство обогатительной фабрики на сумму 200 млн долларов с производительностью 1 млн тонн руды в год.

¬ 2006 году был одобрен новый план развити€ месторождени€ «Ќежданинское» и началась разработка схем обогащени€ рудного сырь€, а также производились геологоразведочные и работы по переоценке запасов. ¬ 2007 году компани€ «ѕолюс «олото» продолжила геологоразведочные работы, были защищены обоснование временных кондиций и впервые предварительно оценены запасы дл€ открытой добычи в объеме 200 тонн золота со средним содержанием 3.6 г/т. ѕо результатам завершенных в 2008 году геологоразведочных работ по месторождению прирост запасов по категори€м —1+—2 составил 50 тонн.

¬ 2010 году в рамках технического аль€нса с Kinross Gold Corporation были завершены полупромышленные испытани€ переработки концентратов руд в компании SGS Canada. Ќа месторождении были выполнены пилотные испытани€ по биоокислению гравио- и флотоконцентратов обогащени€, сформированы исходные данные дл€ разработки технологического регламента переработки руды.

¬ €нваре 2016 года официально было объ€влено, что компани€ «ѕолиметалл» получила 15,3% акций совместного с «ѕолюс «олото» предпри€ти€ дл€ разработки Ќежданинского месторождени€. ¬торой этап совместного проекта предполагает строительство подземного рудника и перерабатывающего комплекса. ¬ июле 2017 года «ѕолиметалл» опубликовал результаты первичной оценки ресурсов Ќежданинского месторождени€. “ак, общие минеральные ресурсы Ќежданинского месторождени€ составл€ют 10,7 млн унций золота и 29,7 млн унций серебра [8,10,11,13-15]. ¬ но€бре 2018 года компани€ Polymetal International plc объ€вила о завершении сделки по приобретению оставшейс€ доли в размере 82,3% в проекте разработки Ќежданинского золоторудного месторождени€.

√еотехнологические услови€ месторождени€

ѕо информации «ѕолиметалла», ресурсы Ќежданинского золото-полисульфидно-кварцевого месторождени€ на основе последней ресурсной оценки составл€ют 55,9 млн тонн минерализованного материала, содержащего 8,9 млн унций золотого эквивалента при среднем содержании 5,0 г/т (золотой эквивалент). ѕри этом дл€ открытой добычи рудные запасы месторождени€ составл€ли на 1 июл€ 2017 года 15,5 млн тонн руды (среднее содержание золота Ц 3,8 г/т, серебра Ц 20 г/т), или 1,9 млн унций золота и 10 млн унций серебра.

ќсваивать Ќежданинское месторождение «ѕолиметалл» планирует открытым способом в двух крупных карьерах в течение 11 лет с применением традиционного буровзрывного метода [1,2,4]. ѕереработка руды в концентрат будет производитьс€ на флотационной фабрике на месторождении, последующа€ его переработка по технологии автоклавного выщелачивани€ Ц на јмурском √ћ . ѕредусмотрен вариант продажи концентрата сторонним покупател€м.

¬ соответствии с текущим проектом, производительность флотационной фабрики составит 1,5 млн тонн руды в год, в ее состав войдут участки дроблени€, двухступенчатого измельчени€, флотации и гравитации. »звлечение золота в концентрат составит 85%, а коэффициент выхода концентрата Ц 5,3%. ’восты будут фильтроватьс€ и после сушки складироватьс€ в хвостохранилище [7,8].

—овременное состо€ние и перспективы проекта

«олоторудные месторождени€ типа минерализованных зон дроблени€ весьма сложны по геологическому строению, поскольку в процессе многостадийного рудообразовани€ создаютс€ различные по природе и по золотоносности типы руд. ¬се это в полной мере относитс€ к Ќежданинскому месторождению, обща€ площадь которого составл€ет 60 км2, а количество разведанных рудных тел с подсчетом запасов Ц 34 [1,4,7,8].

—истема разработки Ц транспортна€ Ц вывозка пород вскрыши в отвалы, а руды на «»‘.

ќбща€ схема работ заключаетс€ в следующем:

- вскрытие карьера, выполнение горно-капитальных работ;

- вскрышные работы (рис.6);

- добычные работы;

- рекультиваци€.

„то касаетс€ собственно √ќ а, то там продолжаетс€ монтаж основного элемента Ц «»‘. √отово отделение измельчени€, в самом большом отделе Ц флотации Ц установлены в несколько €русов 16 огромных флотационных машин, а в отделе гравитации Ц три 6-тонных грохота. Ќедалеко от основного корпуса смонтирована дробилка Ц две плиты, которые будут разбивать прибывшую с карьера руду.

![–ис. 6. ¬скрыша рудного тела на месторождени€ Ќежданинское [7]](/images/dynamic/img47538.jpg)

”становленна€ мельница монтировалась в –оссии впервые, и строител€м сполна достались все сложности первопроходцев. ∆есткие требовани€ производителей к установке можно пон€ть: от качества монтажа будет зависеть вс€ работа √ќ а. ћельница весом 3,5 тыс. т с опорами на двух точках должна свободно вращатьс€ с дес€тками тонн руды. ƒаже така€ мелочь, как болт, требует внимани€. ј их тыс€чи, и каждый зат€гиваетс€ в определенной последовательности в три этапа: сначала на 30%, потом на 70%, и лишь потом на все 100%.

Ќа момент написани€ статьи тепловой контур будущего √ќ а был закрыт, шел монтаж и установка основных компонентов фабрики [10,11].

¬ начале 2020 года было получено положительное заключение госэкспертизы на строительство обогатительной фабрики. ѕервый золотой концентрат ожидалс€ здесь по планам в конце 2021 года.

ќбогатительна€ фабрика производительностью 1,8 млн тонн в год включает в себ€ участки дроблени€, двухступенчатого измельчени€, гравитации, флотации и производства концентратов. онцентраты сгущаютс€, фильтруютс€ и после сушки упаковываютс€ в мешки дл€ последующей переработки за пределами фабрики. ’восты сгущаютс€, фильтруютс€ и после сушки складируютс€ в полностью гидроизолированном хвостохранилище. »звлечение золота в концентрат составит 85%, а коэффициент выхода концентрата 4,8%. ќжидаетс€, что средние содержани€ в концентрате состав€т 61 г/т.

‘лотационный концентрат будет продаватьс€ сторонним покупател€м, а гравитационный концентрат перерабатыватьс€ в сплав с высоким содержанием золота ƒоре на јмурском √ћ .

ѕри подготовке текущего “Ёќ не учитывалась втора€ очередь јмурского √ћ , котора€ потенциально сможет перерабатывать флотационный концентрат.

ќсвоение Ќежданинского месторождени€ осуществл€етс€ в несколько этапов. ¬ частности, в 2020 году начались горно-капитальные работы с попутной добычей, на 2021 год были запланированы ввод в эксплуатацию карьеров и запуск обогатительной фабрики [13,15]. –аботу нар€ду с большими рассто€ни€ми, плохими дорогами, сложной логистикой и суровым климатом региона осложн€ли особые дважды упорные руды месторождени€. ќднако «ѕолиметалл» последовательно преодолевает эти трудности.

—троительство ведетс€ в сложных климатических услови€х с экстремально низкими температурами воздуха и горных пород, частично в горной труднодоступной местности.

¬ насто€щий момент общий ожидаемый срок добычных работ составл€ет 27 лет и может быть продлен еще на 10 лет после проведени€ дополнительной геологоразведки, котора€ позволит повысить разведанность дополнительных ресурсов.

¬ соответствии с текущим проектом открытых горных работы, годовой объем добычи составит до 2,2 млн тонн руды в год при среднем коэффициенте вскрыши 9 (рис.7). ѕри проведении подземных горных работ будет использоватьс€ метод выемки камер с твердеющей обратной закладкой. ¬ насто€щий момент ѕолиметалл успешно использует данный метод на подземном руднике јлбазино.

![–ис. 7. ќбщий вид промышленной зоны месторождени€ Ќежданинское [8]](/images/dynamic/img47539.jpg)

√еоэкологические услови€ месторождени€

¬оздействие на различные компоненты природной среды в отдельные периоды отработки месторождени€ существенно отличаетс€. ¬ истории реализации проекта, особенно на его начальных стади€х, незначительно нарушались в основном внешние компоненты поверхностных геосистем Ц почвенно-растительный покров и микрорельеф. ѕозднее по мере перехода к разведке, степень преобразовани€ геосистем становилась все масштабнее и глубже. “рансформаци€ захватила глубокие горизонты горных пород, а также приземные слои атмосферы и гидросферу.

»стори€ освоени€ месторождени€ была сложной, этапы отработки не чередовались поступательно в обычной последовательности от съемки, поисков к разведке и эксплуатации. ѕериодически этапы активной эксплуатации чередовались с периодами относительного «поко€», когда основное внимание удел€лось вспомогательным объектам Ц энергетическим, транспортным и т.п., также имеющим принципиальное значение дл€ основного производства, особенно в услови€х изолированности месторождени€.

¬ общем виде, разработка месторождени€ св€зана с комплексным воздействием на отдельные компоненты природной среды [1,2,7].

1. ¬оздействие на атмосферу. »сточниками загр€знени€ атмосферного воздуха при добыче €вл€ютс€ буровые, погрузочно-транспортные и взрывные работы, привод€щие к залповым выбросам токсичных веществ. ƒл€ их уменьшени€ предусмотрено:

- сухое пылеулавливание в процессе бурени€;

- гидроподавление пыли Ц орошение автодорог, отвалов и забоев.

–асчеты и анализ величин приземных концентраций загр€зн€ющих веществ показывают, что превышени€ ѕƒ на площадке карьера и границе санитарно-защитной зоне (500 м) не ожидаетс€. ƒл€ уменьшени€ залповых выбросов предусматриваетс€ орошение взрываемых блоков.

2. ¬оздействие на водные объекты. ќчистка стоков поверхностных вод проводитс€ с сооружением двух накопительных емкостей (отстойников) в северной и в южной част€х промзоны. ¬ерхние части откосов дамб и дно отстойников покрываетс€ песчано-гравийным слоем толщиной 0,5 м. ќсветление воды происходит за счет еЄ фильтрации через тело дамбы.

ƒл€ очистки ливневых стоков на промплощадке сооружаетс€ емкость с укладкой монолитного бетона по бортам и дну, а на верховой откос отсыпаетс€ песочно-гравийный слой.

¬одопотребление на хоз€йственно-питьевые нужды и пылеподавление осуществл€етс€ с использованием привозной воды.

ƒл€ предотвращени€ загр€знени€ поверхностного стока в местные водотоки продуктами √—ћ с промплощадки карьера площадью 2000 м2, где наход€тс€ сто€нки горнотранспортного оборудовани€, предусмотрен сбор и очистка сточных вод в очистных сооружени€х. ќчистка производитс€ за счет их отстаивани€ в горизонтальном отстойнике с последующей фильтрацией на механических фильтрах.

3. –екультиваци€ нарушенных земель предусматривает следующие меропри€ти€:

- отработанный карьер огораживаетс€ колючей проволокой дл€ предотвращени€ попадани€ в него животных;

- откосы отвалов выполаживаютс€ бульдозером;

- ликвидируетс€ промплощадка карьера;

- демонтируютс€ линии электропередач, промышленных сооружений, оборудовани€;

- производитс€ уборка территорий от строительного мусора, металла и пр.

¬ыполнение этих меропри€тий предусмотрено после полной отработки карьера в течении 6 мес€цев.

¬ целом, значительному преобразованию пока подвержено около 60% площади месторождени€.

“аким образом, степень последствий воздействий на природную среду на данной стадии освоени€ месторождени€ может быть оценена как пока умеренна€ с последующим увеличением по мере активизации и расширени€ масштабов эксплуатации [8,14].

«аключение

ќснову экономики –еспублики —аха (якути€) составл€ет промышленность, развитие которой св€зано, прежде всего, с освоением богатейших природных ресурсов. ”дельный вес запасов –еспублики —аха (якути€) в минерально-сырьевом потенциале –оссии составл€ет: по алмазам Ц 82%, по золоту Ц 17%, по урану Ц 61% и др.

ћинерально-сырьева€ база республики по золоту €вл€етс€ одной из наиболее крупных в –оссии, районы его добычи широко распространены на всей территории якутии, однако промышленна€ золотоносность сконцентрирована в восточной и южной якутии, в основном, в бассейнах рек »ндигирка, яна и јлдан.

¬ последние годы удалось стабилизировать объемы добычи золота, прежде всего, за счет рудной составл€ющей, дол€ которой возросла от трети до более чем половины. »з-за отсутстви€ соответствующей эффективной технологии обогащени€ и энергетической инфраструктуры, добыча золота на одном из крупнейших в –‘ Ќежданинском месторождении, наход€щемс€ в распределенном фонде, долгое врем€ не производилась. ¬ насто€щее врем€ прорабатываетс€ вариант освоени€ этого месторождени€ от автономного энергоисточника и производитс€ оценка капитальных и эксплуатационных затрат дл€ варианта отработки месторождени€ от собственной “Ё— на угле или дизельном топливе. Ќа месторождении намечаетс€ перестроить всю концепцию разработки и перейти на комбинированный способ добычи, однако к широкомасштабному освоению пока не приступили.

¬ геокриологическом отношении в районе развиты сплошные и слабо прерывистые ћћѕ мощностью 250Ц300 м, с температурой на подошве сло€ годовых колебаний (10Ц12 м) около -6°—. √лубина сезонно-талого сло€ грунтов составл€ет в долинах ручьев от 0,2Ц0,5 м, на террасах до 1,5Ц2,0 м, и более в пределах низкой поймы.

¬ насто€щее врем€ продолжаетс€ создание √ќ а, в том числе завершаетс€ монтаж его основного элемента Ц обогатительной фабрики. Ќа месторождении Ќежданинское, ресурсы которого составл€ют 385,7 тонн, новый этап добычи золота был начат в 2021 году, в 2022 году планировалось вывести его на полную проектную мощность.

ѕроизведенный на месте гравитационный золотой концентрат будет перерабатыватьс€ на јмурском √ћ , а флотационные концентраты будут продаватьс€ сторонним покупател€м. —реднее годовое производство товарного золота составит 155000 унций в течение первых полных 15 лет эксплуатации предпри€ти€, при этом в первые три полных года работы ежегодное производство составит 180000 унций.

“аким образом одно из крупнейших месторождений золота начнет приносить реальный вклад в золотодобывающую отрасль якутии и значительно повысит уровень ее экономического развити€.

Ѕиблиографический список

1. јмузинский ¬.ј. ћеталлогенические эпохи и золотоносность рудных комплексов ¬ерхо€нской складчатой системы // якутск. 2005. 248 с.

2. Ѕортников Ќ.—., √ам€нин √.Ќ., јлпатов ¬.¬., Ќаумов ¬.Ѕ., Ќосик Ћ.ѕ., ћиронова ќ.‘. ћинералого-геохимические особенности и услови€ образовани€ Ќежданинского месторождени€ золота (—аха-якути€, –осси€) // √еологи€ рудных месторождений. 1998. “.40. є2. —. 137-156.

3. Ѕрайко ¬.Ќ., »ванов ¬.Ќ. ќ результатах работы золотодобывающей отрасли в 2010 году. Ѕюллетень «oлотодобыча. »ргиредмет Ч 2011, є4. 136 с.

4. ¬ 2021 году на месторождении в “омпонском районе ожидаетс€ ввод фабрики. Ёлектронный ресурс. URL: https://news.ykt.ru/article/113013. »сточник: https://news.ykt.ru. ƒата обращени€: 12.11.2020

5. √еокриологи€ ———–. —еверо-¬осток —ибири. Цћ.: «Ќедра», 1989 Ц 414 с.

6. √еологический словарь // —ѕб.: »зд. ¬—≈√≈». 2011. “.2. 221 с.

7. Ќа месторождении Ќежданинское ѕолиметалл в 2021 году начнет добычу золота. Ёлектронный ресурс. URL: https://yakutia-daily.ru/na-mestorozhdenii-nezhdaninskoe-polimetall-v-2021-godu-nachnet-dobychu-zolota/ »сточник: Yakutia-Daily.ru. ƒата обращени€:07.11.2020.

8. Ќаталь€ Ўахурдина ”порный характер Ќежданинского. Ёлектронный ресурс. URL: https://www.vnedra.ru/glavnaya-tema/upornyj-harakter-nezhdaninskogo-11976/?yclid=7549715835423590144.»сточник: https://www.vnedra.ru/. ƒата обращени€: 15.10.2020.

9. Ќекрасов ».ј., ћаксимов ≈.¬., лимовский ».¬. ѕоследнее оледенение и криолитозона ёжного ¬ерхо€нь€. Ц якутск: якутское кн. изд-во, 1973. 150 с.

10. Ќежданинское месторождение. Ёлектронный ресурс. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/. »сточник: https://ru.wikipedia.org/. ƒата обращени€: 15.12.2020.

11. «ѕолиметалл» запустит рудник на Ќежданинском месторождении в IV кв 21г. Ёлектронный ресурс. URL: https://nedradv.ru/nedradv/invetsp?obj=345e642bddc6b9e33d15a47e5808fe8c#services. »сточник: https://nedradv.ru/nedradv/. ƒата обращени€: 12 но€бр€ 2018 ·

12. —тратегический курс я ”“»» Ёлектронный ресурс. URL: https://www.vnedra.ru/o-regionah/strategicheskij-kurs-yakutii-79. »сточник: √ЋќЅ”—: √≈ќЋќ√»я » Ѕ»«Ќ≈—. ƒата обращени€:: 23.11.2018

13. $2,6 млрд вложит Polymetal на развитие производства до 2025 года Ёлектронный ресурс. URL :https://biznes-gazeta.ru/?id=news.view&obj=ec29bb880b8060c1c6d3f467e989cb22#:~:text=10.11.2020%20//%20%242%2C6,%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%3A%20NEDRADV. »сточник: NEDRADV. ƒата обращени€: 10.11.2020 //

14. —оложенкин ѕ. ћ. Ёкологические аспекты рациональной переработки золотосурьм€ных руд // ¬»Ќ»“». 2006. є 2. —. 2Ц122.

15. “ыллар ј.√., Ќикифорова ¬.¬. ќб инновационной целесообразности расширени€ “омпонского горно-промышленного района в ¬осточной якутии // ћатериалы I научно-практической конференции «ѕроблемы формировани€ инновационной экономики региона». (г.ћагадан, 2-3 декабр€ 2009 г.). -ћагадан: Ќова€ типографи€, 2010. - —.60-64.

∆урнал остаетс€ бесплатным и продолжает развиватьс€.

Ќам очень нужна поддержка читателей.

ѕоддержите нас один раз за год

ѕоддерживайте нас каждый мес€ц