Особенности лесохозяйственных эколого-геологических систем Белоруссии

Королёв Владимир АлександровичПрофессор кафедры инженерной и экологической геологии геологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, д. г.-м. н. va-korolev@bk.ru

Королёв Владимир АлександровичПрофессор кафедры инженерной и экологической геологии геологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, д. г.-м. н. va-korolev@bk.ru Галкин Александр НиколаевичПрофессор кафедры экологии и географии Витебского государственного университета имени П.М. Машерова, д. г.-м. н.galkin-alexandr@yandex.by

Галкин Александр НиколаевичПрофессор кафедры экологии и географии Витебского государственного университета имени П.М. Машерова, д. г.-м. н.galkin-alexandr@yandex.byВ статье рассмотрены особенности природно-технических лесохозяйственных эколого-геологических систем, широко распространенных на территории Белоруссии. Несмотря на то, что эти системы занимают значительные площади на территории республики, они остаются практически не изученными, об их абиотических и биотических компонентах имеются лишь отрывочные разрозненные сведения. Основываясь на ранее разработанной авторами систематике эколого-геологических систем территории Белоруссии, в настоящей статье предпринята попытка составить их общую характеристику, а также выявить и охарактеризовать особенности их абиотических (литотопа, гидротопа, эдафотопа) и биотических (микробоценоза, фитоценоза, зооценоза) компонентов. Выявленные закономерности и особенности лесохозяйственных ЭГС Белоруссии можно рассматривать как общие для аналогичных ЭГС в России, которые необходимо учитывать при инженерно-экологических изысканиях и исследованиях.

ВВЕДЕНИЕ

Основным объектом исследований экологической геологии являются эколого-геологические системы (ЭГС) – части экосистемы как совокупности абиотических и биотических компонентов. К настоящему времени охарактеризованы систематика природных и техногенных ЭГС территории Белоруссии [4, 16], а также особенности природных ЭГС страны, формирующихся на массивах различных дисперсных и скальных грунтов [17–19]. В то же время характерные особенности техногенных ЭГС остаются пока слабо изученными.

Как было ранее нами отмечено [4, 16], на территории республики выделяется два класса техногенных ЭГС (биолитотехнические и социолитотехнические) и четыре их типа (сельскохозяйственные, лесохозяйственные, сельско-лесохозяйственные и рекреационные). Особое место среди них занимают лесохозяйственные ЭГС, получившие довольно широкое распространение (около 13 % территории страны [26]). С функциональной точки зрения лесохозяйственные ЭГС представляют собой лесные комплексы, используемые человеком для производства древесины, обеспечения рационального, непрерывного неистощительного лесопользования и находящиеся в ведении тех или иных лесхозов. При этом лесопользование включает в себя: лесозаготовку, лесозащиту, лесовосстановление (лесоразведение), охрану природы и обеспечение биоразнообразия, рекреационное и научное использование леса, а также охоту и рыбалку. Подчеркнем, что при этом рассматриваются ЭГС, расположенные лишь на лесных территориях, подвергающихся воздействию человека при лесопользовании, а природные территории занятые лесами и не затронутые какой-либо хозяйственной деятельностью, к ним не относятся.

С учетом структуры компонентов рассматриваемой системы лесохозяйственной эколого-геологической системой называется биолитотехническая ЭГС, состоящая из технобиоценоза, представленного частично измененными человеком лесных микробо-, фито- и зооценоза, а также социума, и технобиотопа, представленного частично изменёнными человеком литотопа, гидротопа, эдафотопа, а также лесотехническими сооружениями, функционирующими как единое целое.

Их эколого-геологические особенности, структура и характерные черты абиотических и биотических компонентов имеют свою специфику, весьма отличную от других ЭГС, и до настоящего времени остаются недостаточно изученными. Поэтому, основываясь на ранее разработанной авторами систематике эколого-геологических систем территории Белоруссии [4, 16], в настоящей статье предпринята попытка составить их общую характеристику, а также выявить и охарактеризовать особенности их абиотических (литотопа, гидротопа, эдафотопа) и биотических (микробоценоза, фитоценоза, зооценоза) компонентов, что составляло цель и задачи настоящей работы.

ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ И КОМПОНЕНТОВ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЭГС

Особенности структуры лесохозяйственной ЭГС

В отличие от природных ЭГС, структура лесохозяйственных ЭГС имеет свои специфические особенности, придающие им черты, отличающие их от прочих и обусловленные тем, что практически все компоненты данных ЭГС являются в той или иной степени техногенно-преобразованными (рис. 1).

Поэтому для таких ЭГС почти все их компоненты имеют приставку «техно-», отражающую их техногенную трансформацию. В то же время необходимо отметить, что степень техногенной трансформации в таких ЭГС не высока по сравнению с другими техногенными ЭГС и обычно не превышает 50%. Это позволяет рассматривать такие лесохозяйственные ЭГС как техно-природные. Исключение составляют участки лесных гарей и искусственных лесонасаждений, где техногенная трансформация существенно больше 50% и такие ЭГС рассматриваются как природно-техногенные.

Лесохозяйственные ЭГС весьма распространенный тип техно-природных и природно-технических эколого-геологических систем Белоруссии, отличается широким многообразием, обусловленным неоднородностью как состава их техногенной составляющей, в которой по признаку прямого или опосредованного воздействия на природную подсистему ЭГС выделяются собственно технические (парки машин и оборудования для проведения лесоустроительных и лесозаготовительных работ, специализированные здания и сооружения и др.) и квазитехнические (эксплуатационные лесные массивы, лесопитомники, санитарные вырубки, лесные гари, прогалины, образовавшиеся вследствие ветровала, бурелома или снеговала, площади, занятые несомкнувшимися лесными культурами, лесопосадки и др.) объекты или системы (рис. 2) [5], так и существующих обстановок, создаваемых комплексом современных морфологически выраженных геологических и других природных факторов, влияющих на особенности функционирования этих систем.

![Рис. 2. Расчистка прогалины, образовавшейся вследствие бурелома в Минской области в 2024 г. (по [13])](/images/dynamic/img54502.jpg)

Особым видом квазитехнических лесохозяйственных ЭГС являются территории лесов, используемые для специального лесопользования – осуществления геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых без предоставления лесного участка, с установлением или без установления сервитута, а также для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов без предоставления лесных участков, с установлением или без установления сервитута, публичного сервитута. В Белоруссии эта деятельность регулируется Кодексом Республики Беларусь о земле и Лесным кодексом Республики Беларусь; в России – Земельным кодексом РФ и Лесным кодексом РФ. От общего лесопользования специальное отличается тем, что оно осуществляется, как правило, на основе специального юридического документа (государственного акта, разрешения и др.) и на определенные части природных ресурсов в соответствии с их целевым назначением в процессе удовлетворения хозяйственных и иных интересов общества.

Согласно этим документам для специального использования лесов в целях осуществления геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых лесной участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, предоставляется в аренду или в отношении этого лесного участка может быть установлен сервитут. Допускается использование лесов в целях осуществления геологического изучения недр без предоставления лесного участка, установления сервитута, если выполнение работ в указанных целях не влечет за собой проведение рубок лесных насаждений или строительство объектов капитального строительства.

Кроме того, леса, расположенные на землях, не относящихся к землям лесного фонда, предоставляются гражданам, юридическим лицам на основании разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности: 1) в целях проведения инженерных изысканий либо капитального или текущего ремонта линейного объекта на срок не более одного года; 2) в целях строительства временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы), складирования строительных и иных материалов, техники для обеспечения строительства, реконструкции линейных объектов федерального, регионального или местного значения на срок их строительства, реконструкции.

Особенности техногенных воздействий в пределах лесохозяйственных ЭГС

Учет этих особенностей чрезвычайно важен, т.к. именно от них зависит техногенная трансформация всех вышерассмотренных компонентов лесохозяйственных ЭГС. Техногенные воздействия на лесные ЭГС могут быть прямыми или косвенными. Прямыми воздействиями являются: сплошная вырубка лесов, лесные пожары и выжигание растительности, уничтожение лесов и растительности при создании хозяйственной инфраструктуры (затопление при создании водохранилищ, уничтожение вблизи карьеров, промышленных комплексов), усиливающийся пресс туризма и др. Косвенное воздействие представляет собой изменение условий обитания в результате антропогенного загрязнения воздуха, воды, применения пестицидов и минеральных удобрений. Определенное значение имеет также проникновение в растительные сообщества чуждых видов растений (интродуцентов) [14, 30].

Источниками прямых техногенных воздействий в пределах лесохозяйственных ЭГС являются:

- Вырубка лесов при заготовке древесины (включая санитарные вырубки);

- Подъездные дороги к вырубкам;

- Техника, используемая для вырубки и транспортировки древесины;

- Временные инженерные постройки и сооружения;

- Места хранения ГСМ и вспомогательных средств;

- Инженерные объекты при геологическом использовании недр и др.

В результате воздействий от этих источников изменяются характеристики всех компонентов лесохозяйственных ЭГС, как абиотических, так и биотических. Рассмотрим эти изменения и особенности ЭГС.

Особенности абиотических и биокосных компонентов лесохозяйственной ЭГС

Технолитотоп лесохозяйственных ЭГС представлен массивами грунтов различного состава (песчаных, глинистых, песчано-глинистых, торфяных и др.) и генезиса, служащих основанием сооружений или субстратом квазитехнических систем. По составу и свойствам он отличается от литотопа других техногенных ЭГС. Это связано, большей частью, с особенностями технической составляющей этих систем, преимущественно состава древесных пород или типа леса, и ее влиянием на состояние гидротопа и эдафотопа.

Известно, что лесные насаждения благоприятствуют проникновению атмосферных осадков в верхние горизонты литосферы [11]. Уровень грунтовых вод (УГВ) под лесом держится ниже, чем на соседних безлесных участках местности. Объясняется это расходом влаги лесом на ее транспирацию. В отдельных случаях состояние уровня грунтовых вод может повышаться в лесу или быть одинаковым с уровнем воды на безлесных площадях. Это зависит от рельефа местности, механических и физических свойств почвенно-грунтового субстрата, времени года и других факторов. Так, на массивах песчаных грунтов не отмечается заметной разницы между УГВ в лесу и вне леса, а колебания их по сезонам года могут быть одинаковыми, что также зависит от выпадающих осадков. На равнинных участках уровни грунтовых вод в лесу находятся так же высоко, как и на открытом месте.

По-разному расположены грунтовые воды и в различных типах леса. Например, в сосновом бору залегание грунтовых вод 2,8–3,5 м, летом уровень понижается незначительно (на 0,1 м); при залегании грунтовых вод 1,4–1,7 м в бору черничном снижение грунтовых вод летом достигает 0,4–0,5 м. В еловых насаждениях уровень грунтовых вод снижается сильнее, чем в сосняках на 0,2–0,3 м, так как ель транспирирует влагу интенсивнее и задерживает осадки кронами больше, чем сосна [22].

Значительное влияние на уровень грунтовых вод оказывают вырубка леса и пожары. Многочисленны факты поднятия грунтовых вод после рубки леса, пожаров и других бедствий [3, 21, 34 и др.]. Повышение УГВ нередко приводит к обводнению вырубок. Это явление наблюдается преимущественно в лесах, произрастающих на слабодренированных почвах, т.е. там, где слаб отток грунтовых вод или его совсем нет.

Отмеченные особенности литотопа и гидротопа лесохозяйственных ЭГС порождают в их пределах развитие различных экзогенных геологических и инженерно-геологических процессов и явлений, влияющих на экологическую геодинамическую функцию этих ЭГС. Среди таких процессов следует отметить поверхностную (склоновую) и линейную эрозии, заболачивание, суффозию и др.

Кроме того, эти особенности лесохозяйственных ЭГС обусловливают и специфические черты их экологической геохимической функции. Благодаря процессу фильтрации через почвенно-грунтовую толщу лесные массивы оказывают положительное воздействие на качество подземных вод. Лесные воды содержат меньше взвешенных частиц и химических веществ, чем вода, поступающая с сельскохозяйственных полей, урбанизированных и других антропогенно загрязненных территорий. При увеличении антропогенной нагрузки, воды лесов сохраняют преимущество в качестве перед водами других категорий. Это свидетельствует о том, что леса как мощные экосистемы обладают значительным потенциалом для самоочищения и защиты от разрушительного воздействия техногенеза [29]. Тем не менее, в определенных условиях, леса сами могут становиться источником поступления в водоносные горизонты дополнительных количеств загрязняющих веществ, что чаще всего обусловлено слишком интенсивным внешним притоком химических элементов в лесные насаждения [5].

Особенности техноэдафотопа. В зависимости от сочетания факторов почвообразования почвы лесохозяйственных ЭГС характеризуются значительной пестротой. Степень техногенной трансформации этих почв также различна: она максимальна в лесопитомниках и на территориях лесовосстановления, а также на участках геологического использования недр - прокладки линейных инженерных сооружений и т.п.; минимальная техногенная трансформация почв сохраняется на территориях лесоразработок.

Среди рассматриваемых эдафотопов в лесах Белоруссии получили распространение бурые лесные, подзолистые, дерновые, дерново-подзолистые, дерново-глеевые, торфяно-болотные почвы и др. Причем наибольшим развитием пользуются дерново-подзолистые почвы [21]. Развиваются они на грунтах различного генезиса и сложения в разнообразных условиях рельефа, что приводит к значительным вариациям их морфологии и свойств. Тем не менее почвы имеют ряд характеристик, которые их объединяют. Так, в верхней части профиля все они имеют гумусо-элювиальный (дерновый) горизонт (А1), образовавшийся в результате дернового процесса, ниже – подзолистый горизонт (А2), сформировавшийся под влиянием подзолистого процесса. Эти почвы характеризуются небольшой мощностью дернового горизонта (10–20 см), низким содержанием гумуса (в среднем 1,5–2,5 % для автоморфных и 3–5 % для полугидроморфных почв), питательных веществ, кислой реакцией среды и наличием малоплодородного подзолистого горизонта, сменяемого вниз по профилю переходным (А2Вi) и иллювиальным (Вi) горизонтом [20]. Последний постепенно переходит в материнскую породу (С или D) (рис. 3).

![Рис. 3. Дерново-подзолистые лесные почвы: a – слабооподзоленная песчаная на водно-ледниковом рыхлом песке (сосняк вересковый, брусничный); b – слабооподзоленная песчаная на водно-ледниковом рыхлом песке, подстилаемом с глубины более 1 м моренным средним суглинком (сосняк мшистый, реже брусничный); c – слабооподзоленная супесчаная на водно-ледниковой супеси, сменяемой связным песком, подстилаемым с глубины до 1 м моренным средним суглинком (сосняк, березняк орляковый, ельник мшистый) (по [35])](/images/dynamic/img54503.jpg)

Морфологические особенности дерново-подзолистых почв находятся в тесной связи с их химическими свойствами. В составе гумуса этих почв преобладают фракции фульвокислот. Почвы мало насыщены основаниями, особенно их верхние горизонты, где поглощенные катионы H+ и Al3+ часто преобладают над Ca2+ и Mg2+. В нижележащих горизонтах соотношение обменных катионов немного меняется в сторону увеличения кальция и магния. Развитие подзолообразовательного процесса в данных почвах отчасти меняет их гранулометрический состав – верхние горизонты вследствие выноса илистых частиц опесчаниваются, нижележащие – «оглиниваются». Характерными особенностями водно-физических свойств дерново-подзолистых почв являются большая плотность сложения, невысокая водопроницаемость и плохая аэрация в нижних горизонтах в случае подстилания плотными породами [15].

Особенности биотических компонентов лесохозяйственных ЭГС

Особенности техномикробоценоза. Микробоценоз играет значительную роль в функционировании рассматриваемых ЭГС, в особенности тех, которые состоят из квазитехнических подсистем и его надо рассматривать как техномикробоценоз. Видовой состав его представлен простейшими, низшими водорослями, низшими грибами, актиномицетами и бактериями, основная масса которых находится в почве. Причем распространены микроорганизмы по всему профилю лесных почв, однако основная масса их сконцентрирована в гумусовом горизонте. Общий вес сырой массы различных микроорганизмов может составлять в верхнем 25-сантиметровом слое до 10 т / га, в составе гумуса их масса достигает 2,5 %. В 1 г почвы численность их в Белоруссии обычно составляет десятки или сотни миллионов экземпляров [15]. При этом нужно заметить, что эти величины весьма динамичны и зависят от множества факторов, среди которых наряду с составом и свойствами почвенно-грунтового субстрата следует отметить сезонность климата, характер самой лесной растительности (видовой состав, возраст насаждений, состояние корневой системы и т.д.), а также воздействие природных и техногенных стихий, в первую очередь пожаров.

Так, например, изучение состава физиологических группировок микроорганизмов и соотношения их численности в почвах сосновых и сосново-березовых культур, выполненное М.Я. Остриковой и И.М. Баландиной [31], показало, что в исследуемых в июне 40-летних сосновых культурах, пораженных корневой губкой, количество почвенных аммонифицирующих бактерий, усваивающих органический азот, составляет 29,5x109, что выше, чем в пораженных корневой губкой 40-летних сосново-березовых культурах, – 18,7x109. Также количество почвенных актиномицетов выше в пораженных 40-летних сосновых насаждениях (17,1x109), однако численность плесневых грибов и свободных азотфиксирующих бактерий несколько выше в пораженных 40-летних сосново-березовых культурах (0,5x109 и 1,9x109). Исходя из полученных данных, следует, что в июне соотношение этих групп микроорганизмов в 40-летних сосновых культурах, пораженных корневой губкой, составляет 1,0:1,1, а в 40-летних сосново-березовых – 1,0:1,5.

В октябре же общее количество микроорганизмов, за исключением плесневых грибов, увеличилось. Относительные соотношения групп микроорганизмов составили 1,0:5,0 и 1,0:6,1 соответственно, что подтверждает имеющиеся в научной литературе данные о том, что количество микроорганизмов, усваивающих минеральный азот, осенью может превышать число бактерий, усваивающих органический азот [27].

При сравнении численности физиологических групп микроорганизмов в 40-летних сосновых культурах, здоровых и пораженных корневой губкой, выявлено, что в июне в пораженных корневой губкой сосняках количество бактерий, усваивающих органический азот, составляет 29,5x109, что выше, чем в здоровых сосновых культурах – 16,0x109. Данное соотношение авторы исследований [31] объясняют повышенным содержанием опада в сосновых культурах, пораженных корневой губкой. Как было отмечено в работе [28], изменение количества опада непосредственно сказывается на соотношениях микроорганизмов, потребляющих органический азот. Численность микроорганизмов, усваивающих минеральный азот, за исключением актиномицетов, больше в здоровых сосняках либо примерно одинакова.

В октябре относительные соотношения групп микроорганизмов в основном сохранились. В то же время общее количество микроорганизмов, за исключением плесневых грибов, увеличилось, что подтверждает выраженную сезонную динамику в развитии физиологических групп микроорганизмов [31].

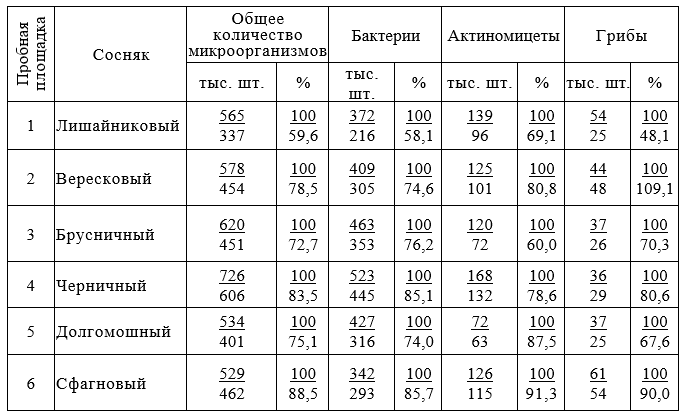

Велика роль пожаров в формировании состава и численности микробиоты почв лесохозяйственных ЭГС. Исследования влияние огня на качественный и количественный состав почвенной микрофлоры, проведенные И.В. Гуняженко [8] на шести пробных площадках на территории Цельского лесничества Осиповичского лесхоза Минской области в условиях шести наиболее распространенных и хорошо выделяемых типах леса (сосняках лишайниковом, вересковом, брусничном, черничном, долгомошном и сфагновом), показали, что наибольший ущерб микрофлоре нанесли низовые пожары, возникшие в суходольных лесах (сосняки лишайниковый, вересковый, брусничниковый), а наименьший – в увлажненных всех типов лесов, за исключением сосняка долгомошного (табл.). Максимальный ущерб почвенной микрофлоре наносит лесной пожар в сосняке лишайниковом, где снижение количества микрофлоры даже по истечении 9 лет после пожара составляет примерно 40 %. Минимальный ущерб отмечен в сосняке сфагновом, где количество микроорганизмов в почве поврежденной секции снизилось лишь на 12 % [8].

Кроме этого, исследования И.В. Гуняженко [9] на территории Негорельского учебно-опытного лесхоза Минской области на пробной площадке из 16 секций на участке культур сосны 45-летнего возраста в условиях сосняка верескового позволили выявить некоторые зависимости содержания микроорганизмов в почве от степени ее повреждения огнем различной интенсивности. В частности, было установлено, что количество микроорганизмов в верхнем почвенном горизонте (5 см) снижается пропорционально интенсивности пройденного огня. Так, содержание микроорганизмов в указанном горизонте почвы, испытавшем воздействие слабого огня, снижается до 606 тыс., т.е. на 20 % по сравнению с контролем. На секциях, пройденных огнем средней и сильной интенсивности, это снижение еще резче и составляет по сравнению с контролем соответственно 36 и 49 %. На секциях сильного повреждения уничтожение микрофлоры настолько значительно, что количество ее во втором горизонте (10 см) становится выше, чем в верхнем. Указанная закономерность справедлива и для всех исследуемых групп микроорганизмов.

Следует заметить, что эта закономерность имеет место лишь для верхнего слоя почвы. Влияние огня на микрофлору более глубоколежащих горизонтов не наблюдается, что связано с малой теплопроводностью почвы и небольшим повышением температур, которое может в некоторых случаях служить даже стимулятором. Повторный учет микроорганизмов в почве исследуемых секций, проведенный через год после опыта, показал общее снижение количества микроорганизмов во всех горизонтах почвы на всех секциях. Это объясняется, по всей вероятности, сезонным изменением количества микроорганизмов в почве. Однако повторный учет подтвердил в основном все закономерности, отмеченные при первом учете [9].

Таблица. Влияние низовых пожаров на почвенную микрофлору в различных типах

Примечание. В числителе приводятся сведения для контрольных насаждений, в знаменателе – для поврежденных. Количество микроорганизмов приводится в тысячах штук на 1 г абсолютно сухой почвы

Резюмируя вышесказанное, отметим, что активность микробиологического комплекса почвы неразрывно связана с ее плодородием, с условиями роста и развития растений. Чем выше активность микроорганизмов в почве, тем быстрее происходит восстановление леса после вырубки или пожара. Это связано с тем, что микроорганизмы включены в процесс разложения мертвой древесины и возвращения питательных веществ в почву. Таким образом они способствуют поддержанию ее плодородия для роста новых древесных насаждений.

Особенности технофитоценоза. Фитоценоз лесохозяйственных ЭГС весьма разнообразен, представлен он различными лесными растительными сообществами, в пределах которых производится заготовка древесины, живицы, ягод, грибов, лекарственных растений и его надо рассматривать как технофитоценоз. Это преимущественно коренные насаждения, представляющие типичные формации зоны смешанных лесов: широколиственно-еловые и еловые на севере страны, грабово-елово-дубовые в центральной части, широколиственно-сосновые и широколиственные на юге республики, измененные в той ил иной степени в местах техногенных воздействий [25]. Кроме них, повсеместно распространены сосновые леса, доминирующие в Белоруссии и занимающие более 50 % лесопокрытой площади, коренные и производные мелколиственные (свыше 30 %), широколиственные леса (более 3 %) [6].

Особую проблему представляют лесные пожары в пределах лесохозяйственных ЭГС (рис. 4). Многие из них приурочены к территориям болот и торфяникам и их причиной часто является человеческий фактор. В течение года в Белоруссии возникает до 6 тыс. лесных пожаров. Особенно опасны лесные пожары в чернобыльской зоне, которые способствуют разносу радионуклидов, концентрирующихся в почве, т.е. в верхнем, выгорающем слое. Для Белоруссии такими опасными регионами являются пожары в Брагинском районе Гомельской области, Ольманские болота в Полесье и окрестностях болота Ельня в Поозерье, где сильные пожары отмечались в 2023 и 2024 г.

Сосновые леса встречаются практически во всех ландшафтах, особенно характерны они для вторичных водно-ледниковых, аллювиальных террасированных, водно-ледниковых с озерами, камово-моренно-эрозионных, холмисто-моренно-эрозионных ландшафтах. Произрастают сосновые леса на бедных песчано-супесчаных почвах в пределах возвышенностей, равнин и низин. Это связано с тем, что сосна имеет широкий диапазон экологических условий, что позволяет ей заселять как сухие плакорные участки, так и сильно обводненные понижения рельефа.

Древостои этих лесов состоят обычно из сосны обыкновенной с примесью березы повислой, осины, ели (рис. 5). Средний запас спелого и перестойного древостоя превышает 300 м3/га, продуктивность насаждений высокая, средний бонитет 1,5 [6]. В пределах формации выделяются монодоминантные сосняки (боры), елово-сосновые леса и дубово-сосновые (субори).

Боры, которые образуют большие массивы в северной, иногда центральной части страны, отличаются наличием редкого подлеска из можжевельника, рябины и крушины ломкой. Субори произрастают на более богатых и увлажненных супесчаных и песчаных почвах, подстилаемых мореной. В таком лесу доминирует сосна, а ель и дуб составляют постоянную примесь в первом ярусе или образуют второй ярус. Субори с примесью ели распространены в северной и центральной части страны, с дубом и лещиной – в Предполесье и Полесье. Характеризуются развитым, богатым подлеском, в котором обычна лещина, волчье лыко, бересклет бородавчатый.

Субори весьма продуктивны: в возрасте 80–100 лет на каждом гектаре можно получить 250–300 м3 древесины. В хорошие годы на гектаре субори черничной собирают до 200–400 кг черники. Дубово-сосновые леса еще более плодородны и в зрелом возрасте могут содержать до 450–550 м3 древесины на гектаре [26]. В целом сосновые леса имеют большое хозяйственное значение, так как дают качественную древесину и являются местом обитания диких животных и птиц.

Еловые леса получили распространение в северной и центральной частях республики (рис. 6). Большинство ельников (более 70 %) произрастают в подзоне дубово-темнохвойных лесов, где они тяготеют к озерно-ледниковым, моренно-озерным, холмисто-моренно-озерным ландшафтам. Остальные (27 %) расположены в подзоне грабово-дубово-темнохвойных лесов, в пределах холмисто-моренно-эрозионных, вторично моренных и лессовых ландшафтов. Насаждения из ели европейской предпочитают супесчано-суглинистые почвы, сформировавшиеся на моренных или лессовых отложениях. В северных районах страны преобладают чистые ельники, а на более плодородных почвах можно встретить дубово-еловые леса с дубом и развитым подлеском из лещины. В увлажненных местах, рядом с болотами, растут широколиственно-черноольхово-еловые леса. В Полесье ельники часто встречаются в виде островных насаждений с двух-трехъярусными древостоями, в которых к ели примешиваются дуб, граб, ясень, ольха черная.

![Рис. 5. Сосняк зеленомошный. Гродненская область, Новогрудский район (по [1])](/images/dynamic/img54498.jpg)

Еловые леса характеризуются высокой продуктивностью, средним бонитетом 1,3 и запасом спелой и перестойной древесины в размере 350 м3/га [6]. Их способность выдерживать тени способствует формированию густых насаждений с плотным кронным покровом, что ограничивает проникновение солнечного света и ветра. Кроме того, еловые леса имеют важное значение для охраны природы и хозяйственной деятельности. Они являются местом обитания множества животных и птиц, а также предоставляют высококачественную древесину, используемую в целлюлозно-бумажной промышленности, производстве вискозного волокна, кормовых дрожжей и спирта. Кроме того, из еловой живицы получают канифоль и бальзам, а из коры – тониды [26].

Дубовые леса, также известные как дубравы, представляют собой тип лесов с преобладанием дуба, смешанный с другими деревьями, такими как ясень, клен, граб и вяз, которые часто образуют второй ярус. Эти леса занимают 3,3 % лесной площади Белоруссии, но в их распространении отчетливо просматриваются зональные черты, выражающиеся примесью зональных древесных пород – ели и граба. Так, например, в северной части страны, где дубовые леса составляют только 1,6 %, они часто представлены еловыми дубравами. В центральной части республики, где их площадь увеличивается до 3,4 %, еловые дубравы сменяются елово-грабовыми. На юге Белоруссии дубовые леса часто состоят преимущественно из грабовых дубрав, которые занимают до 8,2 % лесной площади. Обычно дубовые леса произрастают на дерново-подзолистых, дерново-карбонатных и дерново-карбонатных заболоченных супесчано-суглинистых почвах. Продуктивность насаждений относительно высокая, средний бонитет 1,9; средний запас спелой и перестойной древесины– 247,6 м3/га [6].

В составе дубовых лесов выделяется восемь типов, среди которых доминирующими выступают дубравы кисличные и черничные. Это сложные двухъярусные фитоценозы с развитым подлеском из лещины, рябины, бересклета бородавчатого и сомкнутым напочвенным покровом; приурочены они, как правило, к аллювиальным террасированным, вторично-моренным, лессовым, холмисто-моренно-эрозионным, холмисто-моренно-озерным ландшафтам [26].

Мелколиственные леса, состоящие из березы бородавчатой, осины и серой ольхи, являются вторичными лесами, которые возникают на месте вырубленных или сгоревших хвойных, широколиственных или смешанных лесов в результате воздействия человека. Они занимают 17,4 % общей площади лесов, включая 11,9 % березовых лесов, 2,2 % осиновых и 2,3 % сероольховых [24]. Эти леса получили широкое распространение в северных и северо-восточных районах страны (рис. 7), но могут встречаться и на других территориях в виде небольших участков. Береза бородавчатая имеет самый широкий ареал распространения и может формировать вторичные фитоценозы на различных типах почв и рельефа, начиная от сухих и бедных песчаных почв на водоразделах до более плодородных и влажных почв в низинах.

Важной частью лесных ресурсов являются недревесные ресурсы. К ним относятся пищевые (ягодные, плодовые), лекарственные, технические, кормовые и др. растения и грибы. Из ягодных лесных растений в Белоруссии основными являются клюква, черника, брусника, голубика, а из плодовых – рябина, шиповник. Площади грибных угодий составляют 30–35% от площади древостоев [25].

В настоящее время около 1/5 площади страны, покрытой лесными насаждениями, находится под лесокультурами, т.е. занято малопродуктивными неполноценными насаждениями. Сокращается площадь насаждений, где преобладают такие хозяйственно важные породы как дуб, граб, ясень и др. В то же время увеличивается площадь под малоценными мелколиственными насаждениями (березняки и осинники). Большая площадь занята молодыми насаждениями.

Особенности технозооценоза. Состав технозооценоза изучаемых ЭГС представлен как беспозвоночными, так и позвоночными животными, который во многом обусловлен особенностями литотопа, эдафотопа и фитоценоза, рассмотренными выше.

![Рис. 7. Березовый лес Белоруссии (по [36])](/images/dynamic/img54500.jpg)

Из всех видов лесохозяйственных ЭГС наибольшим многообразием беспозвоночных обладают эксплуатационные лесные массивы. Так, исследования видового разнообразия и численности почвенной мезофауны средневозрастных сосняков и сосновых молодняков Белорусского Полесья, проведенные В.Н. Веремеевым [2], показали, что в обследованных ими лесах найдено 186 видов беспозвоночных, относящихся к шести классам: олигохеты (Oligochaeta), брюхоногие моллюски (Gastropoda), паукообразные (Arachnida), двупарноногие и губоногие многоножки (Diplopoda, Diplopoda), насекомые (Insecta). Доминируют жесткокрылые (Coleoptera), многочисленны пауки (Aranei), часто встречаются личинки двукрылых (Diptera), обычны дождевые черви (Lumbricina) и муравьи (Formicidae). Наиболее богата почвенная мезофауна средневозрастных сосняков, где зафиксировано 146 видов беспозвоночных. Однако не меньшее значение имеют дендрофильные хвое- и листогрызущие насекомые, а также стволовые вредители леса. К последним из жуков (Coleoptera) относятся короеды, усачи, златки, долгоносики, из перепончатокрылых (Hymenoptera) это рогохвосты, а из чешуекрылых (Lepidoptera) это древоточцы и стеклянницы [32].

Наибольшими количественными и продуктивными характеристиками почвенной мезофауны отличаются сосняки, в которых капиллярная кайма постоянно или периодически находится в зоне обитания почвенной мезофауны (уровень грунтовых вод не ниже 1,1 м), что свидетельствует о высокой степени устойчивости и саморегуляции этих экосистем. Преимущественно это средневозрастной сосняк черничный и молодняк мшистый. Видовое разнообразие почвенной мезофауны в них колеблется в пределах 66–84 видов, численность 41,3±1,4 – 76,4±1,6 экз./м2, биомасса 1,72±0,055 – 9,11±0,557 г/м2, энергетический эквивалент биомассы 2,89±0,081 – 10,45±0,613 ккал/м2. В комплексах почвенной мезофауны этих сосняков мало фитофагов (5,9 %), практически отсутствуют опасные вредители лесного хозяйства. Лишь в сосняках, где капиллярная кайма крайне редко находится в зоне обитания почвенных беспозвоночных, фитофаги составляют более трети мезофауны, среди них встречаются такие виды вредителей, как личинки восточного майского хруща (Melolontha hippocastan) и серого соснового долгоносика (Hylobius abietis) (рис. 8, a, b).

В сосняках, испытывающих сильное периодическое подтопление (молодняк долгомошный), когда почвенно-грунтовые воды достигают дневной поверхности, количественные и продукционные характеристики почвенной мезофауны меньше (видовое разнообразие 49 видов, численность 40,2±2,3 экз./м2, биомасса 0,97±0,055 г/м2, энергетический эквивалент биомассы 1,20±0,064 ккал/м2).

В сосняках, где грунтовые воды залегают глубже 1,1 м (средневозрастные сосняки мшисто-лишайниковый, мшистый, молодняк овсяницево-лишайниковый) и капиллярная кайма не достигает зоны обитания почвенной мезофауны, количественные и продуктивные характеристики почвенной мезофауны значительно меньше. Видовое разнообразие колеблется от 47 до 72 видов, численность – от 27,2±1,0 до 52,2±1,3 экз./м2, биомасса – от 1,08±0,047 до 8,34±0,373 г/м2, энергетический эквивалент биомассы – от 1,86±0,073 до 9,49±0,413 ккал/м2. Многочисленны здесь фитофаги (20,7–94,8 %). Среди них преобладают вредители лесного хозяйства – восточный майский хрущ (Melolontha hippocastan), серый сосновый долгоносик (Hylobius abietis), щетинистый остроглазый слоник (Strophosomus capttatus), блестящий щелкун (Selatosomus aeneus) (рис. 8, c, d).

![Рис. 8. Почвообитающие беспозвоночные сосновых лесов: a – личинка майского хруща Melolontha hippocastan; b – личинка серого соснового долгоносика Hylobius abietis; с – щетинистый остроглазый слоник Strophosomus capttatus; d – блестящий щелкун Selatosomus aeneus [29]](/images/dynamic/img54505.png)

В сосняках, подвергающихся периодическому весенне-летнему затоплению (средневозрастной сосняк сфагново-осоковый и вымочка молодняка), наблюдается деградация почвенной мезофауны. Здесь видовое разнообразие составляет от 17 до 46 видов, численность от 11,1±1,1 до 31,5±1,5 экз./м2, биомасса от 0,36±0,031 до 0,78±0,039 г/м2, энергетический эквивалент от 0,51±0,040 до 1,29±0,062 ккал/м2. Основная часть мезофауны представлена поверхностно-обитающими и подстилочными формами, в основном зоофагами (пауки, жужелицы). На их долю приходится 59,6–76,8 % численности мезофауны. Фитофаги встречаются редко – 1,8–5,7 % [2].

Несколько своеобразна фауна беспозвоночных еловых лесов Белоруссии. Изучение Н.В. Гуриной [10] структуры сообществ почвенной мезофауны в ельниках трех типов – кисличном, мшистом и орляковом, расположенных в центральной части республики и относящихся к III возрасту спелости леса, позволило установить, что по числу выявленных видов беспозвоночных изученные ельники почти не отличались: в самом сухом из них – кисличном отмечено 140 видов почвенных беспозвоночных, а в более влажных ельниках – орляковом и мшистом 130 и 126 видов, соответственно. Соотношение числа видов исследуемых групп беспозвоночных (дождевые черви, мокрицы, двупарноногие многоножки, губоногие многоножки, пауки, сенокосцы и жужелицы) в ельниках трех типов устойчиво для всех групп и не зависит от типа ельника. Наибольшее число видов отмечено в трех группах беспозвоночных, причем почти половина выявленных видов принадлежит паукам (Aranei), а четверть – жужелицам (Carabidae). Однако, при сохраняющемся соотношении числа видов беспозвоночных изученных групп, их видовой состав различен и меняется в зависимости от экологических характеристик ельников. В первую очередь это касается доминантных видов основных модельных групп: пауков, жужелиц и двупарноногих многоножек. В ельниках всех типов в комплексе доминантов отмечено 9 общих видов, из которых – 2 вида пауков, 3 вида жужелиц и 4 вида двупарноногих многоножек. В ельниках двух групп (кисличный-орляковый; орляковый-мшистый) выявлено 6 общих видов: 3 вида пауков, 1 вид жужелиц и 2 вида двупарноногих многоножек. Во влажных ельниках орляковом и мшистом отмечены гигрофильные виды пауков (Pachygnatha listeri, Ozyptila praticola) и жужелиц (Cychrus caraboides).

Проанализирован состав доминантов, встречающихся в ельниках одного типа. В ельнике орляковом выявлен один вид жужелиц – Carabus nemoralis и два гигрофильных вида пауков: Helophora insignis и Pirata hygrophilus. В ельнике кисличном отмечены такие виды пауков как Cryphoeca silvicola и Diaea dorsata, обитающие в подстилке, под камнями, а из жужелиц – Amara brunnea, которая довольно многочисленна в сухих и светлых лесах. Из доминантных видов двупарноногих многоножек только Rossiulus vilnensis отмечен в одном из ельников (мшистом). Выявлено изменение структуры основных исследуемых групп беспозвоночных по мере увеличения влажности почвы в ряду ельников: кисличный–мшистый–орляковый. Установлено, что наибольшее число доминантных видов отмечено в самом влажном из ельников – орляковом, главным образом за счет пауков (7 видов), 4 вида которых являются гигрофильными [10].

В отличие от жуков, двукрылых и др. вредителей лесных пород, для которых не характерны массовые вспышки численности, многие чешуекрылые (Lepidoptera) как раз напротив, отличаются их наличием. К ним относятся такие как хвоегрызущие вредители: сосновый шелкопряд (Dendrolimus pini)), монашенка (Lymantria monacha), а также листогрызущие вредители: непарный шелкопряд (Lymantria dispar), кольчатый шелкопряд (Malacosoma neustria), зеленая дубовая листовертка (Tortrix viridana), зимняя пяденица (Operophtera brumata) и др.

Специфичны численность и видовой состав почвенной мезофауны лесов, подверженных вырубкам и пожарам. Исследования влияния группы антропогенных факторов на динамику почвенной мезофауны сосняков европейской подзоны широколиственных лесов, проведенные К.В. Дороховым [12], показали, что воздействие пожаров на изменение численности, видового состава и структуры мезофауны довольно велико. Последнее заключается в перераспределении роли отдельных систематических групп беспозвоночных. В частности, автором исследований было установлено [12], что после устойчивых низовых пожаров средней интенсивности 3–4-летней давности на первый план, наряду с личинками щелкунов, выходят представители хищных губоногих многоножек при некотором уменьшении доли пауков, нишу которых занимают муравьи. В комплексе напочвенных беспозвоночных спустя 2–5 лет после устойчивых низовых пожаров высокой интенсивности доминантами становятся типичные поверхностнообитающие подвижные хищники – пауки (18,8 % от общей плотности почвенной мезофауны) и муравьи (18,5 %). Аналогичное место в численной иерархии сообщества занимают губоногие многоножки. Щелкуны становятся субдоминантами (12,3 %). Было также зафиксировано влияние устойчивых низовых пожаров на встречаемость групп почвенной мезофауны. После пожаров встречаемость пауков и губоногих многоножек снижается, но остается наибольшей среди систематических групп. При анализе встречаемости в послепожарных сообществах хорошо прослеживается роль интенсивности устойчивого низового пожара. Для встречаемости 12 из 15 групп исследуемой мезофауны характерна определенная зависимость. Встречаемость их после пожаров средней интенсивности на 1,7–31,6 % выше, чем после пожаров высокой интенсивности. Муравьи – единственная группа мезофауны, встречаемость которой после пожаров разной интенсивности больше, чем на территориях, не подверженных влиянию огня.

Среди почвенных фаз развития насекомых наибольшее значение и встречаемость имеют представители семейств щелкунов, долгоносиков, хрущей и отряда двукрылых. Основными представителями надкласса многоножек являются почвенные губоногие и двупарноногие многоножки [12].

Богат и разнообразен мир позвоночных животных лесохозяйственных ЭГС. Связано это с наличием в лесах большого количества корма и укрытий. Обычными обитателями лесов являются лось, косуля, заяц, белка, кабан, лисица, волк, ласка, лесная куница. Животный мир этого фаунистического комплекса зависит от типа леса. В борах с неразвитым подлеском животный мир более однообразный. Здесь встречаются лиса, белка, заяц-беляк, косуля, лось, барсук. Из птиц селятся дятлы, сойки, глухари, тетерева. Значительно разнообразнее животный мир ельников, который более богат кормами, и характеризуется лучшими укрытиями и микроклиматом. Тут обитают лесная куница, кабан, лось, волк. Много в ельниках птиц, таких как клест, рябчик, синица, сойка, дятел и др. [7].

Еще более разнообразен животный мир смешанных лесов. В них много укрытий и разнообразнее питание. Типичными представителями этих лесов являются кабан, косуля, благородный олень, лось, лесная куница, еж, соня лесная. Среди птиц, которых насчитывается более 180 видов, широким распространением пользуются пеночки, кукушка, соловей, щегол, тетерев, черный дрозд, совы, ястреб, коршун, орлан-белохвост.

В глухих лесах севера страны встречается бурый медведь, в елово-широколиственных нашли пристанище енот-полоскун и енотовидная собака. Широко представлена и фауна земноводных и пресмыкающихся. Из амфибий часто встречаются травяная (Rana temporaria) и остромордая (R. arvalis) лягушки, среди рептилий – ящерицы (Lacerta agilis, Lacerta vivipara) и змеи (Coronella austriaca, Natrix natrix, Vipera berus и др.) [7].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, природно-технические лесохозяйственные эколого-геологические системы Белоруссии представляют собой весьма сложные специфические образования, обладающие характерными особенностями их состава и свойств. Это обстоятельство необходимо учитывать при анализе экосистем, формирующихся в условиях неоднородности состава и свойств техногенной составляющей, а также при их систематизации и эколого-геологических изысканиях. Выявленные закономерности и особенности лесохозяйственных ЭГС Белоруссии можно рассматривать как общие для аналогичных ЭГС в России, которые необходимо учитывать при инженерно-экологических изысканиях и исследованиях.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Бакей С.К. 2023. Орковичи [географическая точка: ландшафты и сообщества] // Плантариум. Растения и лишайники России и сопредельных стран: открытый онлайн атлас и определитель растений. [Электронный ресурс] URL: https://www.plantarium.ru/page/landscapes/point/12059.html (дата обращения: 04.12.2024).

- Веремеев В.Н. Почвенная мезофауна сосняков Белорусского Полесья, ее трансформация при изменении уровня почвенно-грунтовых вод: дис. ... канд. биол. наук: 03.00.08. Гомель, 1984. 222 с.

- Воронков Н. А. Роль лесов в охране вод. Ленинград: Гидрометеоиздат, 1988. 285 с.

- Галкин А.Н., Королев В.А. Классификация эколого-геологических систем Беларуси на основе учёта особенностей литотопов и инженерно-хозяйственных объектов // Літасфера. 2023. № 1 (58). С. 98–109.

- Галкин А.Н., Королев В.А. Особенности функционирования литотехнических систем территории Белоруссии // Инженерная геология. 2014. №4. С. 28–44.

- Государственный лесной кадастр Республики Беларусь по состоянию на 01.01.2023. Минск: Белгослес, 2023. 87 с.

- Гричик В.В., Бурко Л.Д. 2013. Животный мир Беларуси. Позвоночные. Изд. центр БГУ, Минск.

- Гуняженко И.В. Изменение микрофлоры и активности ферментов после пожара в почве сосновых насаждении разных типов леса // Лесоведение и лесное хозяйство. 1972. Вып. 6. С. 134–137.

- Гуняженко И.В. Изменение микрофлоры лесных почв в результате действия огня разной интенсивности // Лесоведение и лесное хозяйство. 1970. Вып. 3. С. 51–55.

- Гурина Н.В. Структура сообществ почвенных беспозвоночных в еловых лесах разного типа центральной части Беларуси // Вермикомпостирование и вермикультивирование как основа экологического земледелия в XXI веке: достижения, проблемы, перспективы»: сб. научн. тр. / ред. кол.: С.Л. Максимова [ и др.]. Минск, 2013. С. 53–57.

- Дмитриева В. А., Нефедова Е. Г. Гидроэкологическая роль лесных насаждений в формировании режима водных ресурсов // Лесотехнический журнал. 2015. № 3. С 22–33.

- Дорохов К.В. Влияние группы антропогенных факторов на динамику почвенной мезофауны сосняков европейской подзоны широколиственных лесов: автореф. дис. ... канд. сельскохозяйственных наук: 06.03.02 / Брян. гос. инженер.-технол. акад. Брянск, 2015. 20 с.

- Задействованы более 200 человек и техника. Как ведется разработка буреломов в Минской области [Электронный ресурс] // Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь: [сайт]. [2024]. URL: https://mlh.by/news/12795/ (дата обращения: 27.11.2024).

- Зиновьева И.С. Современные пути устойчивого развития лесного сектора в России // Современные направления теоретических и прикладных исследований – 2008: сборник научных трудов по материалам международной научно-практической конференции. Т. 10. Экономика. – Одесса: Черноморье, 2008. – С. 73–75.

- Клебанович Н.В. Почвы Беларуси и их плодородие. Минск: БГУ, 2017. 175 с.

- Королев В.А., Галкин А.Н. К разработке систематики эколого-геологических систем Белоруссии // Инженерная геология. 2023. Том ХVIII, № 2. С. 12–28. https://doi.org/10.25296/1993-5056-2023-18-2-12-28

- Королев В.А., Галкин А.Н. Особенности природных эколого-геологических систем массивов глинистых грунтов Белоруссии // Геоинфо. 2023. Т. 5, № 9/10. С. 12–21. doi:10.58339/2949-0677-2023-5-9/10-12–21

- Королев В.А., Галкин А.Н. Особенности эколого-геологических систем массивов лёссовых грунтов Белоруссии // ГеоИнфо. 2024. Т. 6, № 1/2. С. 48–62. doi:10.58339/2949-0677-2024-6-1/2-48-62

- Королев В.А., Галкин А.Н. Природные эколого-геологические системы массивов песчаных грунтов Белоруссии // Инженерная геология. 2023. Том XVIII, № 4. С. 38–49. DOI: https://doi.org/10.25296/1993-5056-2023-18-4-38-49.

- Куликов Я.К. Почвенные ресурсы: учебное пособие. Минск: Выш. шк., 2012. 408 с.

- Лабоха, К. В. Лесоведение: учеб. пособие. Минск: БГТУ, 2018. 264 с.

- Лес и влага: почвенная влага [Электронный ресурс] // Woodtechnology.ru: [сайт]. [2011]. URL: http://www.woodtechnology.ru/drevesinovedenie/lesovedenie/les-i-vlaga-pochvennaya-vlaga.html (дата обращения: 25.11.2024).

- Луганский Н.А., Залесов С.В., Луганский В.Н. Лесоведение и лесоводство. Термины, понятия, определения: учеб. пособие. Екатеринбург: Урал. гос. лесотехн. ун-т, 2010. 128 с.

- Лясы. М 1:2000000 / У.С. Адзярыха, І.В. Берняковіч, Г.В. Ермоленкава [і інш.] // Нацыянальны атлас Беларусі / Галоўная рэдкал.: М.У. Мясніковіч [і інш.]. – Мінск: Камітэт па зямельных рэсурсах, геадэзіі і картаграфіі пры Сав. Мін. Рэсп. Беларусь, 2002.– С. 116.

- Маврищев В.В. Основы экологии: учебник. 3-е изд., испр. и доп. Минск: Выш. шк., 2007. 447 с.

- Марцинкевич Г.И. Ландшафтоведение: пособие. Минск: БГУ, 2005. 200 с.

- Методы изучения почвенных микроорганизмов и их метаболитов // Под ред. Н.А. Красильникова. М.: Изд-во МГУ, 1966. 216 с.

- Мишустин Е.Н. Микроорганизмы и продуктивность земледелия. М.: Наука, 1972. 344 с.

- Насекомые (Insecta) мира [Электронный ресурс] // Insecta.pro: [сайт]. URL: https://insecta.pro/ru (дата обращения: 05.12.2024).

- Новиков Ю. В. Экология, окружающая среда и человек: учеб. пособие. 3-е изд., испр. и доп. М.: ФАИР-ПРЕСС, 2005.736 с.

- Острикова М.Я., Баландина И.М. Сравнительный анализ почвенной микрофлоры сосновых и сосново-березовых культур // Труды БГТУ. №1. Лесное хозяйство, 2006. С. 260-262.

- Петров Д.Л. Таксономическая структура фауны дендрофильных тератформирующих членистоногих Беларуси // Зоологические чтения 2012: Мат-лы Респ. научно-практ. конф. (Гродно, 2-4 марта 2012 г.) / О.В. Янчуревич (отв. ред.) [и др.]. – Гродно: ГрГМУ, 2012. – с.124-126

- Представители лесной отрасли рассказали, сколько на самом деле вырубается в стране зеленых массивов [Электронный ресурс] // SB.BY – Беларусь сегодня: [сайт]. [2021]. URL: https://www.sb.by/articles/feyk-rubyat-shchepki-letyat.html?ysclid=m3zx2537w685469 1933 (дата обращения: 27.11.2024).

- Рахманов В.В. Гидроклиматическая роль лесов. М.: Лесная пром-сть, 1984. 240 с.

- Соколовский И.В., Юреня А.В. Атлас морфологических признаков лесных почв Беларуси: справочное издание. Минск: Редакция журнала «Лесное и охотничье хозяйство», 2013. 136 с.

- Fast-growing forests for woodworking [Electronic resource] // Sustainable Development Goals in Belarus: [website]. [2024]. URL: https://sdgs.by/en/best-pracices/fast-growing-forests-for-woodworking/ (accessed: 04.12.2024).

Журнал остается бесплатным и продолжает развиваться.

Нам очень нужна поддержка читателей.

Поддержите нас один раз за год

Поддерживайте нас каждый месяц