О возможностях метода статического зондирования грунтов

Болдырев Геннадий ГригорьевичДиректор по научной работе и инновациям ООО НПП «Геотек», г. Пенза, Россияg-boldyrev@npp-geotek.ru

Болдырев Геннадий ГригорьевичДиректор по научной работе и инновациям ООО НПП «Геотек», г. Пенза, Россияg-boldyrev@npp-geotek.ruВ статье описаны некоторые результаты выполнения статического зондирования лессовых грунтов природной влажности в городе Грозном, выполненные в сентябре 2016 года. Описаны сложности с обработкой полученных материалов в связи с отсутствием необходимых данных в СП 47.13330 и региональных таблиц с материалами статистической обработки данных полевых и лабораторных испытаний грунтов. Оценивается российский и зарубежный опыт классификации грунтов по результатам статического зондирования.

Мотивом для написания данной заметки послужили результаты испытаний статическим зондированием лессовых грунтов природной влажности в городе Грозном, выполненные в сентябре 2016 года. В последние годы испытания данного типа грунтов в Чеченской республике не проводились, и изыскатели предположили, что благодаря методу статического зондирования, они существенно сократят сроки испытаний.

Статическое зондирование было проведено стандартным методом (ГОСТ 19912) с использованием электрического зонда производства ООО «НПП Геотек» и измерением удельного сопротивления грунта под конусом qc (лобовое сопротивление) и удельного сопротивления грунта по муфте трения fS (силы трения). Цель испытаний заключалась в определении модуля деформации, E

После проведения испытания встал вопрос, как обрабатывать данные измерений? Какие нормативные и иные источники можно применить в данном случае?

Так как определяющие требования к данному методу испытаний и интерпретации результатов изложены в СП 47.13330, то естественно было обратиться к данному источнику информации. В СП 47.13330 имеется приложение И «Определение физико-механических характеристик грунтов по результатам статического и динамического зондирования при инженерно-геологических изысканиях». Нормативный модуль деформации, угол внутреннего трения и силы удельного сцепления можно найти по таблице И.5 для суглинков и глин. Однако по генетическому типу лессовые грунты относятся к эоловым, а в табл. И.5 по ним данных нет, поэтому пришлось использовать те же цифры, что и для просадочных грунтов. В результате было получено значение модуля деформации равное 40 МПа, противоречащее данным лабораторных испытаний в практике изысканий в данном регионе РФ.

С целью проверки достоверности статического зондирования были проведены испытания винтовым штампом по ГОСТ 20276 и получено значение модуля деформации в 11 МПа. Как видим, разница почти в четыре раза. В чем же причина? По нашему мнению, проблема заключается в прямом использовании табличных значений СП 47.13330 без привязки их к региональным условиям. Вывод отсюда достаточно простой. Для получения надежных и достоверных значений характеристик грунтов следует разрабатывать региональные таблицы, используя методы статистической обработки данных полевых и лабораторных испытаний грунтов. Материала для данного анализа имеется в избытке в каждом регионе РФ в трестах инженерно-геологических изысканий и других изыскательских организациях. Уместно напомнить, что в свое время в СССР было разработано «Руководство по составлению региональных нормативных и расчетных показателей свойств грунтов», М., Стройиздат, 1981, которое можно использовать для решения данной задачи. Можно также посмотреть работу Р.С. Зиангирова и В.И. Каширского [an error occurred while processing this directive], опубликованную в журнале «Основания, фундаменты и механика грунтов», №1/2005. В ней приведены корреляционные зависимости для определения модуля деформации глин Московского региона.

За рубежом лессовые грунты относят к классу слабых (soft soil), несмотря на то, что они при природной влажности имеют значительную прочность и малую сжимаемость. Выполненный поиск в сети Интернет работ, в которых описаны данные статического зондирования лессовых грунтов (СРТ loess soil), свидетельствует о малой степени изученности данного вопроса. Не удалось найти работы с корреляционными зависимостями для структурно-неустойчивых грунтов. В особенности, после проявления эффекта замачивания.

Применяя метод статического зондирования, следует иметь в виду, что модуль деформации, определяемый этим методом, как и параметры прочности, является эмпирическим, так как при калибровке данных статического зондирования используются результаты лабораторных испытаний. Этим и объясняется ограниченность его применения для глинистых грунтов. Большинство известных корреляционных уравнений получено для сыпучих, преимущественно песчаных, грунтов из-за возможности моделирования их поведения в лабораторных условиях.

В настоящее время в зарубежной практике количественную оценку характеристик физико-механических свойств также проводят на основе статистически обоснованных зависимостей между показателями сопротивления грунта внедрению зонда и результатами определения характеристик другими стандартными полевыми и лабораторными методами. Используемые для этой цели программы содержат десятки полученных различными авторами корреляционных зависимостей для оценки физических и механических характеристик грунтов. Исключение составляют лессовые грунты.

Кроме определения характеристик грунтов статическое зондирование используется и для их классификации. В настоящее время ГОСТ 25100 в классе дисперсных грунтов рекомендует выделять по генезису и вещественному составу соответственно типы, подтипы, виды и подвиды. Разновидности дисперсных грунтов выделяют по количественным показателям их вещественного состава, строения, состояния и свойств в соответствии с приложением Б.2 и В.2. При отсутствии прямой возможности непосредственного определения характеристик физических свойств грунтов их классификация затруднена и однозначно определить подкласс (несвязные, связные) и виды, подвиды грунтов можно только после отбора образцов из скважины.

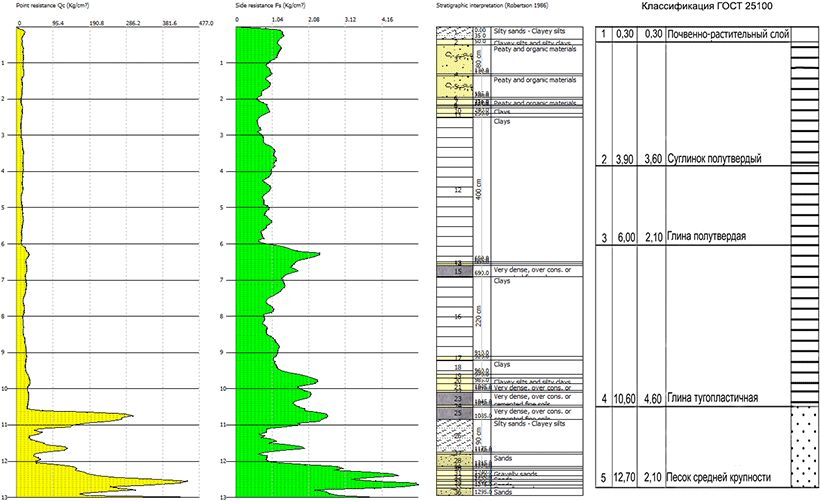

В зарубежной практике для целей классификации применяются диаграммы Робертсона, построенные с использованием нескольких измеряемых и вычисляемых параметров статического зондирования. Диаграммы разделены на зоны, каждой из которых соответствует своя разновидность грунта. Подобная классификации грунтов имеет общий характер и ее следует использовать как оценочную. Кроме того, используемый при этом показатель типа грунта Ic существенно зависит от отношения fs/qc , которое более непостоянно, чем сами измеренные значения qc и fs. Из-за этого автоматизированная классификация выявляет заметно больше разновидностей грунтов, чем по ГОСТ 20522. На рисунке приведен результат автоматизированного выделения слоёв грунта в программе Static Probing (http://www.geostru.eu/) по методике Robertson (1986) на площадке ООО «НПП Геотек» и классификация по ГОСТ 25100.

Классификация по Robertson (1986) выделила 36 разновидностей грунтов, в то время как ГОСТ 25100 разбивает грунтовую толщу на 5 инженерно-геологических элементов. Явным образом напрашивается вывод о том, что использовать зарубежную методику классификации грунтов следует только в качестве оценочной.

Для скачивания

Руководство по составлению региональных нормативных и расчетных показателей свойств грунтов.PDF

«Оценка деформационных свойств дисперсных грунтов по данным статического зондирования»

Журнал остается бесплатным и продолжает развиваться.

Нам очень нужна поддержка читателей.

Поддержите нас один раз за год

Поддерживайте нас каждый месяц